| This page in English! |

LandschneckenGastropoda Cuvier, 1795 |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| Artenzahlen der Mollusca, verteilt auf Untergruppen, prozentual. Quellen: WoRMS: MolluscaBase eds. (2025): Mollusca LINNAEUS, 1758. | |||||||||||||||||||||||||||||||||

Bauchige Zwerghornschnecke (Carychium minimum): Arcata, CA, USA. Bild: Alex Bairstow (iNaturalist). |

Wie kam es zu diesem unverhältnismäßig großen Artenreichtum innerhalb der Schnecken? Die Grundlage dafür liegt darin, dass die Schnecken neben den Muscheln (Bivalvia) die einzige Teilgruppe der Weichtiere sind, die nicht nur im Meer, sondern auch im Süßwasser leben. Und von allen Weichtieren ist es nur den Schnecken als einzige gelungen, das trockene Land zu besiedeln.

Im Gegensatz zu den Lebensräumen der Ozeane sind die Lebensräume an Land sehr viel unterschiedlicher und vielseitiger. Die vielfältigen Anpassungen, die es den Schnecken erlaubten, auf der Erde fast alle terrestrischen Lebensräume zu besiedeln, führten zu einer wahren Explosion an Artenvielfalt, die erklärt, warum es sehr viel mehr Schneckenarten als Arten anderer Weichtiere auf der Erde gibt.

Westliche Heideschnecke (Helicella itala): Asturias, Spanien. Bild: Miguel A. Casado (iNaturalist). |

Um außerhalb des Wassers überleben zu können, mussten die Schnecken zahlreiche Fähigkeiten entwickeln. Nachdem Schnecken, wie andere Weichtiere, keine harte oder widerstandsfähige Außenhaut besitzen, entpuppte sich das trockene Land als buchstäblich der größte Feind der Schnecken, die an Land fast ununterbrochen von der Austrocknung bedroht sind. Die meisten Schnecken sind unterdies durch ihre widerstandsfähige Kalkschale und durch ihre Schleimschicht geschützt. Zudem ruhen viele Landschneckenarten während Zeiten der Trockenheit und kommen außer bei Regenwetter vor allem von abends bis morgens heraus, wenn die Gefahr der Verdunstung nicht ganz so groß ist.

Dennoch gibt es verblüffenderweise unterschiedliche Schneckengruppen, die wärmeliebend (xerophil) sind, wie z.B. die Heideschnecken (Geomitridae, Bild rechts). Bei anderen Schneckengruppen ist die Schale sogar zugunsten größerer Beweglichkeit teilweise (Halbnacktschnecken) oder vollständig (Nacktschnecken) zurückgebildet.

|

Helicina unizonata (Helicinidae): Orellana, Ecuador. Bild: Stephen Luk (iNaturalist). |

Schöne Landdeckelschnecke (Pomatias elegans): Asturias, Spanien. Bild: Gilberto Sánchez Jardón (iNaturalist). |

||

Kleine Walddeckelschnecke (Cochlostoma septemspirale), aus dem Salzkammergut. Bild: Martina Eleveld. |

Schlanke Zwerghornschnecke (Carychium tridentatum): Kan- ton St. Gallen, Schweiz. Bild: © Stefan Haller. |

![]() MolluscaBase eds.

(2025):

Prosobranchia Milne-Edwards,

1848:

Notes.

MolluscaBase eds.

(2025):

Prosobranchia Milne-Edwards,

1848:

Notes.

Weitergehende Forschung im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte hatte jedoch ergeben, dass diese Schneckengruppen nicht näher miteinander verwandt sind, als mit außerhalb stehenden, nicht zu den Vorderkiemern gehörenden Gruppen. Daher wurden sie in der modernen Systematik neu angeordet und in eigene Unterklassen aufgeteilt.

![]() Weiterführende

Informationen zur

Systematik der Schnecken.

Weiterführende

Informationen zur

Systematik der Schnecken.

Zu den Neritimorpha gehören zum Beispiel die meeres- und süßwasserlebenden Kahnschnecken (Neritidae), vertreten etwa durch die süßwasserlebende (limnische) Gemeine Kahnschnecke (Theodoxus fluviatilis). Neben diesen wasserlebenden Kahnschnecken gibt es aber auch landlebende Verwandte in der Familie Helicinidae. Vermutlich haben diese sich aus amphibisch lebenden Vorfahren auf dem Weg durch Mangrovensümpfe und ähnliche Brackwasser-Habitate entwickelt.

![]() Meeresschnecken:

Neritimorpha.

Meeresschnecken:

Neritimorpha.

Im Gegensatz dazu steht die sehr vielgestaltige Gruppe der Caenogastropoda, die etwa 35% der geschätzten Schneckenarten auf der Erde umfassen. Hier sind mehrere Entwicklungswege vorstellbar, auf denen die Schnecken das Land besiedeln konnten:

In der Ordnung Architaenioglossa, zu der unter anderem die süßwasserlebenden Sumpfdeckelschnecken (Viviparidae) und Apfelschnecken (Ampullariidae) gehören, haben sich außerdem die Cyclophoroidea entwickelt, eine Überfamilie, zu der die landlebenden Mulmnadeln (Aciculidae) und die Walddeckelschnecken (Cochlostomatidae) gehören. Dies lässt die Annahme zu, dass diese Schneckengruppen sich aus süßwasserlebenden Vorfahren entwickelt haben.

In der zweiten Ordnung Littorinimorpha, sind die an der Küste lebenden Strandschnecken (Littorinidae) zu finden, aber auch sehr viele andere bekannte Meeresschnecken. Landlebende Angehörige der Littorinimorpha sind andererseits die Landdeckelschnecken (Pomatiidae). Auch heute noch leben diese Schnecken unter anderem auch in Küstennähe, wo sie manchmal sogar in der Spritzwasserzone zu finden sind. Dies lässt die Vermutung zu, dass sich Landschnecken aus küstenlebenden Meeresschnecken ähnlich den Strandschnecken, entwickelt haben.

![]() Meeresschnecken:

Caenogastropoda.

Meeresschnecken:

Caenogastropoda.

Mäuseöhrchen (Myosotella myosotis): Bouches-du-Rhône, Frankreich. Bild: Daniel Pavon (iNaturalist). |

Zylinder-Felsenschnecke (Cylindrus obtusus): Schneeberg. Niederösterreich. Bild: Martina Eleveld. |

![]() Weichtier des Jahres 2008: Mäuseöhrchen - Mysotella myosotis (Draparnaud,

1801).

Weichtier des Jahres 2008: Mäuseöhrchen - Mysotella myosotis (Draparnaud,

1801).![]() Küstenschnecken (Ellobioidea).

Küstenschnecken (Ellobioidea).

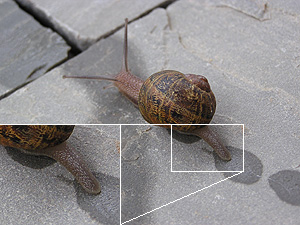

Zum anderen gehört dazu auch die Ordnung der Landlungenschnecken (Stylommatophora). Zu dieser Schneckengruppe gehören weitaus die meisten landlebenden Schneckenarten und vermutlich die meisten allgemein bekannten Landschnecken. Man erkennt sie vor allem daran, dass sie, anders als andere Schnecken anstatt einem Fühlerpaar zwei besitzen, von denen das größere Paar jeweils am Ende ein Auge trägt.

Außerdem sind sie im Gegensatz zu den Deckel tragenden Landschnecken Zwitter, besitzen also sowohl männliche, als auch weibliche Geschlechtsorgane in einem gemeinsamen so genannten Genitalapparat. Zusätzlich bedeutet Zwittrigkeit für eine Tiergruppe doppelt so gute Fortpflanzungschancen in Regionen und Zeiten mit geringer Individuenzahl. Im Gegensatz zur Entwicklung der Meeresschnecken über frei lebende oder planktontische Larvenstadien findet die Entwicklung der Landlungenschnecken geschlossen im Ei statt, aus dem schließlich vollständige Jungschnecken schlüpfen, die in den wichtigsten Merkmalen bereits den erwachsenen Tieren ähneln.

Punktschnecke (Punctum pygmaeum) im Vergleich mit einer Berg-Vielfraßschnecke (Ena montana), aus der Schweiz. Bilder: © Stefan Haller, (schneckenfoto.ch). |

Anmerkung: Mit Ausnahme der größtenteils meeres- oder amphibisch lebenden Küstenschnecken sind Lungenschnecken eigentlich keine Meeresschnecken, werden aber der Vollständigkeit halber dennoch auf der angegebenen Seite aufgeführt.

Zu den Stylommatophora gehören so winzige Arten wie die Punktschnecke (Punctum pygmaeum, Gehäusebreite bis 1,6 mm) und so riesige Arten wie die Echte

Achatschnecke (Achatina achatina, bis 20 cm Gehäuselänge).

Im ganzen sind fast 23.000 Arten (auf Stand von 2024) von Landlungenschnecken

anerkannt. Die Entstehung der Gruppe wird in der Kreidezeit (![]() Erdzeitalter) vermutet.

Erdzeitalter) vermutet.

![]() Wie gelangten die Schnecken an Land?

Wie gelangten die Schnecken an Land?

Welche Anpassungen ermöglichten den ursprünglich wasserlebenden Schnecken das Leben auf dem trockenen Land?

Weinbergschnecke (Helix pomatia) mit beschädigter und repa- rierter Schale. Bild: Robert Nordsieck. |

Gartenbänderschnecke (Cepaea hortensis) im Trockenschlaf. Bilder: Robert Nordsieck. |

|

"Hüpfende" Cornu aspersum (vgl. Text). Bild: Robert Nordsieck. |

Während die Landdeckelschnecken (s.o.) ihre Schalenmündung nach dem Zurückziehen in die Schale mit dem Schalendeckel (Operculum) verschließen können, haben die Landlungenschnecken (Stylommatophora, s.o.) diese Möglichkeit nicht. Daher verbringen viele von ihnen Trockenheitsperioden entweder im Boden vergraben oder an einer Oberfläche klebend. Für diesen Trockenschlaf (Ästivation) verschließen sie die Schalenmündung mit einem Häutchen aus getrocknetem Schleim.

![]() Trockenschlaf der

Weinbergschnecke.

Trockenschlaf der

Weinbergschnecke.

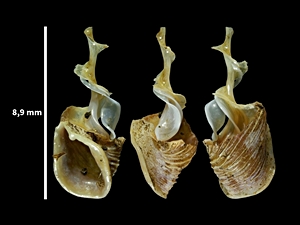

Eine Besonderheit sind die Schließmundschnecken (Clausiliidae). Diese haben ihren Namen vom Clausiliar, einem Schließapparat, der aus einem Schließplättchen (Clausilium) und mehreren Lamellen im Mündungsbereich und den Endwindungen der Schale besteht. Im Gegensatz zum Operculum der Deckelschnecken befindet sich das Clausilium aber nicht an der Schwanzspitze des Fußes, sondern ist mit der Schalenspindel (Columella) verbunden und verschließt die Mündung, wenn die Schnecke sich in die Schale zurückzieht.

Gemeine Schließmundschnecke (Alinda biplicata): Lambrecht, Rheinland-Pfalz. Bild: Matthias Buck (iNaturalist). |

Endwindungen von Alinda biplicata, geöffnet. Sichtbar sind die Schalenspindel (Columella) und das Clausilium. Bild: Mathijs Zonneveld (iNaturalist). |

Ein weiterer, sehr wichtiger Schutz der Landschnecken gegen Austrocknung ist ihr Schleim, der den ganzen Körper bedeckt und beim Kriechen außerdem als Schleimspur zurückbleibt. Der Schleim der Schnecken ist hygroskopisch, er bindet also Wasser, anstatt des abzugeben, wie man besonders beim Schleim vieler Nacktschnecken (s.u.) merkt, der sich nur schwer abwaschen lässt. Dadurch schützt er aber auch die Schnecke vor Austrockung.

Schnecken können unterschiedliche Arten von Schleim produzieren, so schützt der Schleim die Schnecke außerdem vor Fressfeinden und unterstützt sie beim Kriechen auf dem Untergrund. Dank ihres Sohlenschleims können Schnecken auch scharfkantige Oberflächen unbeschadent überwinden. Besonders Schnecken wärmerer Lebensräume, wie die Gefleckte Weinbergschnecke (Cornu aspersum) bewegen sich bei trockenerem Wetter fort, indem sie nur mit Teilen der Fußsohle den Boden berühren, so dass sie weniger Wasser durch Austrocknung verlieren, eine Fortbewegungsmethode, die man bei Schnecken auch als "Hüpfen" bezeichnet.

![]() Schnecken: Fortbewegung..

Schnecken: Fortbewegung..

Trockenheit und Sonneneinstrahlung ist ein wichtiger Faktor für die Verbreitung der Schnecken an Land. Dies kann man sehr gut an den Schließmundschnecken sehen, die es auf der südlichen Balkanhalbinsel zu einer sehr großen Vielfalt gebracht haben: In Griechenland und angrenzenden Ländern ist beispielsweise die Gattung Albinaria mit einer großen Artenzahl weit verbreitet. Vorkommen sind jedoch oft voneinander isoliert, was zur allopatrischen Artbildung führt.

![]() MolluscaBase eds.

(2025):

Albinaria Vest, 1867.

MolluscaBase eds.

(2025):

Albinaria Vest, 1867.

Östliche Heideschnecke (Xerolenta obvia): Puławy, Polen. Bild: Ewa Rauner-Bułczyńska (iNaturalist). |

Gemeine Wegschnecke (Arion vulgaris) öffnet das Atemloch und gewährt dadurch einen Blick in die Atemhöhle und auf das Lungengeflecht. Film: Martina Eleveld. |

Die landlebenden Deckelschnecken besitzen keine Atemöffnung. Bei ihnen strömt die Luft direkt in die Mantelhöhle, wo der Sauerstoff absorbiert wird. Wenn die Schnecke sich in ihre Schale zurückzieht und die Schalenmündung durch das Operculum verschlossen wird, reduziert die Schnecke ihren Sauerstoffverbrauch so stark wie möglich, allerdings schließt das Operculum die Schalenmündung auch nicht luftdicht ab.

![]() Landdeckelschnecken:

Sekundäre

Luftatmung.

Landdeckelschnecken:

Sekundäre

Luftatmung.

Mit Ausnahme mancher Wasserlungenschnecken verwenden auch Landschnecken als Blutfarbstoff Hämocyanin, das auf Kupfer anstatt Eisen basiert und dfür sorgt dass das Blut einer Schnecke im sauerstoffangereicherten Zustand bläulich ist.

![]() Schnecken:

Atmung.

Schnecken:

Atmung.

Augenfühler einer Weinbergschnecke. Bild: Martina Eleveld. |

Das obere Fühlerpaar dient zwar auch Tastorgane, hat aber vordringlich die Aufgabe, als Augenträger zu dienen und so der Schnecke ein deutlich größeres Gesichtsfeld zu verschaffen. Zwar haben die Landlungenschnecken die am höchsten entwickelten Augen aller Schnecken, die sogar über eine einfache Linse verfügen. Jedoch sind diese mit den Augen der Wirbeltiere kaum zu vergleichen, da sie der Schnecke nur ein unscharfes Bild der Umgebung verschaffen. Aus diesem Grund ist es auch sehr wichtig, dass Landlungenschnecken alle Fühler durch Muskelkraft einziehen können, falls sie auf ein Hindernis stoßen, wohingegen Blut in die Fühler gepresst werden muss, um sie auszustrecken.

![]() YouTube Kanal

von weichtiere.at:

Weinbergschnecke (Helix pomatia) streckt einen Fühler aus.

YouTube Kanal

von weichtiere.at:

Weinbergschnecke (Helix pomatia) streckt einen Fühler aus.

Kopf der Rosigen Wolfsschnecke (Euglandina rosea): Seminole County, Florida, USA. Bild: Jeffrey Gammon (iNaturalist). |

Unterhalb des kleineren Fühlerpaars befinden sich die Mundlappen oder Lippen der Schnecke. Diese sind mit Geschmackssinneszellen besetzt, mit deren Hilfe die Schnecke z.B. Nahrungsquellen finden und identifizieren kann. Anhand der Schleimspur einer anderen Schnecke kann sie außerdem herausfinden, ob es sich um einen potenziellen Partner handelt, oder möglicherweise um eine feindliche Raubschnecke.

Zusätzlich beschränken die Schleimspuren anderer Schnecken der gleichen Art bei Weinbergschnecken aber die Paarungsbereitschaft, wenn die Schnecke auf diesem Weg feststellt, dass die Populationsdichte bereits zu groß ist. Einen ähnlichen Crowding-Effekt hat man auch schon bei Achatschnecken (Achatinidae) beobachtet.

Andererseits können landlebende Raubschnecken, von denen es überraschend viele gibt, mit Hilfe ihrer Fühler und Mundlappen auch Beute finden. Raubschnecken, die Jagd auf andere Schnecken machen, wie z.B. die in Florida und Umgebung heimische Rosige Wolfsschnecke (Euglandina rosea) verfolgen die Schleimspuren anderer Schnecken, teilweise auch durch Gewässer und auf Bäume, bis sie der Beute habhaft geworden sind. Ihr Trivialname Wolfsschnecke macht also durchaus Sinn. Die Mundlappen der Wolfsschnecken sind stark verlängert, so dass sie den Eindruck eines dritten Fühlerpaars erwecken.

![]() Schnecken:

Augen,

Sinnesorgane.

Schnecken:

Augen,

Sinnesorgane.

![]() Schnecken:

Fühler.

Schnecken:

Fühler.

|

Der Ätzschaden einer Poiretia dilatata an einer Landdeckel- schnecke (Pomatias elegans). Links: Poiretia dilatata greift Pomatias elegans an. Bilder: Fabio Liberto. |

![]() Dalmatinische Raubschnecke

(Poiretia cornea).

Dalmatinische Raubschnecke

(Poiretia cornea).

![]() Schnecken:

Ernährung II.

Schnecken:

Ernährung II.

Daher zählt auch die Beschaffenheit des Untergrundes zu den begrenzenden Faktoren für die Ausbreitung von Schnecken. Aus mehreren Gründen kommen vor allem Schalenschneckenarten vorwiegend auf kalkreichem Untergrund vor: Zum einen können die Schnecken hier Kalk mit der Nahrung aufnehmen. manche Schneckenarten fressen dazu auch Bodenmaterie. Zum anderen bildet sich auf Kalkstein durch Verwitterung eine dünne, aber fruchtbare Bodendecke, die mit ausreichender Feuchtigkeit auch reiche Vegetation unterhalten kann. Diese kann den Schnecken dann als Nahrung ebenso wie zum Schutz vor Fressfeinden und vor der Sonnenstrahlung dienen.

Die Schalenhaut (Periostracum) dieser Weinbergschnecke ist durch Umweltverschmutzung stark in Mitleidenschaft gezogen. Bild: Robert Nordsieck. |

![]() Schnecken:

Schale.

Schnecken:

Schale.

Im Gegensatz zu vielen ihrer meereslebenden Verwandten sind Landschnecken im Allgemeinen deutlich weniger bunt gefärbt, allerdings mit einigen notablen Ausnahmen, von denen eine beispielsweise die Kubanischen Baumschnecken (Polymita picta) sind.

Kubanische Baumschnecke (Polymita picta): Maisi, Kuba. Bild: Miguel Ernesto Suárez Blancart (iNaturalist). |

Gemeine Haarschnecke (Trochulus hispidus): Zuid Holland, Niederlande. Bild: Rob Westerduijn (iNaturalist). |

![]() Laubschnecken (Hygromiidae)

Teil 2.

Laubschnecken (Hygromiidae)

Teil 2.

Kleine Vielfraßschnecke (Merdigera obscura). Bild: Robert Nordsieck. |

Das genaue Gegenteil scheinen die in mehreren Farben und Mustern auftretenden (polymorphen) Bänderschnecken (Cepaea hortensis und Cepaea nemoralis) zu erzielen, die mit ihren gelb, braun und rosa gefärbten und kein, ein oder mehrere Längsbänder aufweisenden Schalen so gut sichtbar sind, dass jedermann sie schon einmal gesehen hat. Der Vorteil für die Schnecken ist jedoch, dass immer ein gewisser Anteil der Population auf einem gegebenen Bodenuntergrund und Vegetationsbewuchs gut getarnt ist, und somit von ihren wichtigsten Fressfeinden, Singvögeln wie der Singdrossel (Turdus philomelos), nicht gesehen und daher auch nicht gefressen wird.

Die Häufigkeit der einheimischen Bänderschnecken spricht für die Wirksamkeit dieser Strategie. Eine ähnliche Strategie scheint auch der Buntheit der eingangs erwähnten Kubanischen Baumschnecken (Polymita picta) zugrunde zu liegen, deren Haupt-Fressfeind ebenfalls auf Sicht jagende Vögel sind, allerdings in diesem Fall Raubvögel, wie der Schneckenweih (Gattung Rostrhamus).

![]() Bänderschnecken.

Bänderschnecken.

![]() Kubanische Baumschnecken (Polymita picta).

Kubanische Baumschnecken (Polymita picta).

Graugelbe Rucksackschnecke (Testacella haliotidea): Auckland, Neuseeland. |

Bilder: Joseph Knight (iNaturalist). |

![]() Vitrinisierung: Die Rückbildung der

Schneckenschale bei Landschnecken.

Vitrinisierung: Die Rückbildung der

Schneckenschale bei Landschnecken.

Vor allem im Erdboden lebende und manche räuberischen Schnecken haben im Verlauf ihrer Entwicklung die charakteristische Schneckenschale zugunsten größerer Beweglichkeit zurück gebildet. Betrachtet man die bereits erwähnte Familie der Glasschnecken, so findet man zwischen den Gattungen Oligolimax mit einer vollständigen Schale und Semilimax mit einer stark verkleinerten, fast vollständig vom Mantel überwachsenen Schale fast alle Übergangsstufen.

Zusätzlich dazu gibt es gleich zwei einheimische Raubschneckengruppen, die als Rucksackschnecken bezeichnete Familie Testacellidae und die zu den Glanzschnecken (Oxychilidae) gehörende Unterfamilie Daudebardiinae, die man gemeinhin als Halbnacktschnecken bezeichnet. Zwar besitzen diese Schnecken noch eine Schale, allerdings ist sie zu einem rudimentären Schalenrest verkümmert, den die Schnecke am Fußende auf dem Rücken trägt. Gemeinsam ist beiden, dass sie vorwiegend unterirdisch leben und vor allem nach Regenwürmern jagen.

Spanische Wegschnecke (Arion vulgaris). Bild: Robert Nordsieck. |

Die größte europäische Landschnecke ist jedoch der Schwarze Schnegel (Limax cinereoniger), der bis zu 20 cm lang werden und in Ausnahmefällen auch 30 cm erreichen kann. Wegschnecken und Schnegel kann man optisch gut unterscheiden: Schnegel sind gemeinhin deutlich schlanker als Wegschnecken und weisen eine deutlich erkennbare Kante am hinteren Drittel des Rückens auf. Weitere Unterschiede sieht man nur nach einer anatomischen Untersuchung: Schnegel besitzen noch einen rudimentären inneren Schalenrest unter dem Mantelschild. Dieser fehlt den Wegschnecken vollständig.

Hermann Löns beobachtet eine Nacktschnecke. |

Der

wichtigste Schutz dieser Schnecken ist vor allem ihre Schleimschicht. Wie

bereits erwähnt, ist Schneckenschleim hygroskopisch.

Der Schleim der meisten Nacktschnecken ist zudem deutlich zäher als der vieler

Schalenschnecken. Gerade der Schleim vieler Wegschnecken schmeckt außerdem

äußerst widerlich, wie der Dichter Hermann Löns (1866 - 1914), ein bekannter Malakologe

(![]() Malakologie), 1911

in seiner Geschichte "Ein ekliges Tier" beschrieb. Der klebrige

Schleim einer Nacktschnecke macht es selbst Tieren, die sonst oft Schnecken

fressen,

wie Igeln, Kröten und Ringelnattern, außerdem recht schwer, die Schnecke zu

packen und zu verschlucken.

Malakologie), 1911

in seiner Geschichte "Ein ekliges Tier" beschrieb. Der klebrige

Schleim einer Nacktschnecke macht es selbst Tieren, die sonst oft Schnecken

fressen,

wie Igeln, Kröten und Ringelnattern, außerdem recht schwer, die Schnecke zu

packen und zu verschlucken.

![]() Hermann Löns: "Ein

ekliges Tier" (1911).

Hermann Löns: "Ein

ekliges Tier" (1911).

Eine weitere Anpassung ist außerdem, dass Nacktschnecken im Allgemeinen nur bei Regen oder in der Nacht herauskommen und sich tagsüber ein geeignetes Versteck suchen. Das minimiert die Gefahr der Verdunstung, der sie sich aussetzen, und oftmal auch die Gefahr, von Feinden gefressen zu werden, obwohl es natürlich genug Tiere gibt, die auch nachts auf Nahrungssuche gehen.

Bosnische Schließmundschnecken (Herilla bosniensis) in der Klausen bei Mödling. Rechts: Palatalansicht. Bilder: © Alexander Mrkvicka, Wien. |

Dennoch haben Sammlungen von Landschneckenschalen vor allem in wissenschaftlicher Hinsicht eine sehr große Bedeutung für das Verständnis der Zusammensetzung eines Lebensraums (Habitats oder Biotops).

Anhand der Schalenmerkmale kann man vor allem mithilfe eines Bestimmungsbuchs (vgl. Literatur) auch als Laie meist zumindest ungefähr die Artzugehörigkeit einer Schnecke bestimmen. Nicht nur im Gelände kann außerdem auch ein Bestimmungsschlüssel durch die vereinfachte Auswahl zwischen bestimmten Merkmalen bei der Bestimmung von Schnecken hilfreich sein. Unter anderem kann man Landschnecken nach der Farbe, Musterung und Form ihres Gehäuses unterscheiden.

Andererseits gibt es viele Schneckengruppen, wie etwa die Schließmundschnecken (Clausiliidae), deren Bestimmung aufgrund des großen Artenreichtums und der auf den ersten Blick großen Ähnlichkeit der Arten dem Laien eher schwer fallen wird. Zudem erfordert eine genauere Bestimmung oftmals sogar eine anatomischen Untersuchung, etwa des Genitalapparats, durch den Fachmann.

![]() Schalenmerkmale zur Bestimmung.

Schalenmerkmale zur Bestimmung.![]() Bestimmungsschlüssel Schnecken

(Gastropoda).

Bestimmungsschlüssel Schnecken

(Gastropoda).

Mit Bildern von Stefan Haller: http://www.schneckenfoto.ch. |

Letzte Änderung: 28.09.2025 (Robert Nordsieck).