| This page in English! |

|

Wegschnecken (Arionidae) Teil 1: Große Arten |

| Arionidae I: Große Arten | Arionidae II: Kleine Arten | Arionidae III: Die Nacktschnecke von Kerry |

|---|---|---|

|

|

|

Spanische Wegschnecke (Arion vulgaris). Bild: Robert Nordsieck. |

Schutzstellung der Roten Wegschnecke (Arion rufus). Bild: Martina Eleveld. |

Wegschnecken können sich, im Gegensatz zu Schnegeln, ein- rollen. Bild: Robert Nordsieck. |

Im Gegensatz zu den Schnegeln (Limacidae), Kielschnegeln (Milacidae) und Ackerschnegeln (Agriolimacidae) befindet sich bei den Wegschnecken im übrigen die Atemöffnung in der vorderen Hälfte des Mantelschildes, der den vorderen Teil des Körpers bedeckt, oder in dessen Mitte. Im Gegensatz zu den Schnegeln können Wegschnecken sich außerdem einrollen, um sich zu schützen. Dabei zieht die Schnecke den Körper zunächst buckelförmig zusammen, um weniger angreifbar zu sein und kann sogar die Fußsohle zusammen ziehen.

Am Hinterende ihres Körpers besitzen die Wegschnecken oberhalb der Schwanzspitze eine Schleimdrüse. Oft tragen sie einen Schleimklumpen an der Schwanzspitze mit sich herum. Zumindest der Körperschleim kann bei manchen Wegschneckenarten gefärbt sein, so zum Beispiel der charakteristisch orangefarbene Schleim der Braunen Wegschnecke (Arion subfuscus).

Im Gegensatz zu den anderen Nacktschneckengruppen besitzen die einheimischen Wegschnecken keine innere Schale mehr. Der einzige Rest sind bei diesen Kalkkörner unter dem Mantelschild.

Hermann Löns beobachtet eine Nacktschnecke. |

Vielfach sind nahe verwandte Wegschnecken-Arten nur anhand ihres Genitalapparats zu unterscheiden, da ihr äußeres Erscheinungsbild so variabel ist. Nur manche Arten besitzen einen Penis, aber fast alle einen Epiphallus, in dem die Spermatophore hergestellt wird. Stattdessen ist der Geschlechtsvorhof (Atrium) gut entwickelt und wird zur Begattung verwendet. Dazu kann er bei der Gattung Arion zusätzlich ein Stimulationsorgan, die Ligula, aufweisen.

Die Ernährung der Wegschnecken ist

überaus vielfältig. Besonders die Spanische Wegschnecke (Arion vulgaris), die

häufigste und bekannteste "einheimische" Art (früher ging man davon

aus, dass es sich um

eine eingeschleppte oder eingewanderte Art, ein

Neozoon, handelt), fällt neben

pflanzlicher Kost durch einen großen Anteil an tierischer Nahrung, wie

Regenwürmer, Schneckeneier, aber auch andere Schnecken und sogar Artgenossen,

auf (vgl. dazu: Wegschnecken und ihre vielseitige Nahrungsauswahl).

Arionidae kommen in den

Faunenprovinzen der Nearktis (Nordamerika), Palärktis (Europa und der nördliche

Teil Asiens), sowie der Orientalis vor. Viele einheimische Wegschneckenarten

sind durch den Menschen weit über ihr ursprüngliches Verbreitungsgebiet hinaus

verschleppt worden und kommen so heute z.B. in Nordamerika und Australien vor.

Der bekannte Heidedichter Hermann Löns (1866 - 1914)

schrieb ebenfalls über Nacktschnecken: Die wenig geliebten Wegschnecken hat er, dessen Bedeutung als westfälischer Malakologe (![]() Malakologie)

heute weniger

bekannt ist, 1911 in seiner Kurzgeschichte "Ein ekliges Tier" verewigt.

Malakologie)

heute weniger

bekannt ist, 1911 in seiner Kurzgeschichte "Ein ekliges Tier" verewigt.

In Europa unterscheidet man keine Unterfamilien und die europäischen Wegschnecken gehören zu einer von zwei Gattungen: Arion und Geomalacus.

Die

Gattung Arion allerdings wurde in mehrere Untergattungen unterteilt:

Arion

(unter diesen die drei großen einheimischen Arten Arion ater, Arion rufus

(heute zusammengefasst als Arion ater ater und Arion ater rufus),

sowie Arion vulgaris, früher bekannt als Arion lusitanicus),

Mesarion (z.B. Arion (M.) subfuscus), Carinarion (z.B.

Arion

(C.) silvaticus) und Kobeltia (z.B. Arion (K.)

hortensis), benannt nach dem

Malakologen

Wilhelm Kobelt (1840 - 1916).

(![]() Vgl.

Systematik).

Vgl.

Systematik).

Systematische Einordnung der Arionidae

Klasse: Gastropoda

![]() Unterklasse: Pulmonata

Unterklasse: Pulmonata

![]() Überordnung: Eupulmonata

Überordnung: Eupulmonata

![]() Ordnung: Stylommatophora

Ordnung: Stylommatophora

![]() Unterordnung: Helicina

Unterordnung: Helicina

![]() Infraordnung:Arionoidei

Infraordnung:Arionoidei

![]() Überfamilie: Arionoidea

Überfamilie: Arionoidea

![]() Familie: Arionidae Gray 1840

Familie: Arionidae Gray 1840

Quelle: MolluscaBase eds. (2021): Arionidae Gray, 1840. (Stand 08/2025).

Gattungen in

der Familie Arionidae

Arion A. Férussac, 1819

Ariunculus Lessona, 1881

Carinacauda W. P.

Leonard, Chichester, Richart & T. A. Young, 2011

Geomalacus Allman, 1843

Kootenaia W. P. Leonard, Chichester, Baugh & Wilke, 2003

Letourneuxia

Bourguignat, 1866

Nipponarion Yamaguchi & Habe, 1955

Securicauda W. P.

Leonard, Chichester, Richart & T. A. Young, 2011

Staala Ovaska, Chichester &

Sopuck, 2010

Quelle: MolluscaBase eds. (2021): Arionidae Gray, 1840. (Stand 08/2025).

Besonders in älterer Literatur findet man für die großen Wegschneckenarten Arion rufus und Arion ater noch den wissenschaftlichen Namen Arion empiricorum A. Férussac 1819 (so auch in der Geschichte von Hermann Löns - s.o.). Ebenfalls noch oft zu finden (z.B. Kerney et al., 1983) ist die Darstellung beider Arten als zwei Unterarten derselben Art, Arion ater rufus und Arion ater ater. Zum einen ist heute bekannt, dass die Bezeichnung von Linné älter und daher gültig ist, zum anderen ist heute die Unterscheidung der Roten und der Schwarzen Wegschnecke aber durch Morphologie, besonders des Genitalapparats, durch Biologie und durch das Paarungsverhalten gut begründet. (vgl. v. Proschwitz 1985).

Heute, wie z.B. in der neuesten Ausgabe von V. Wieses "Die Landschnecken Deutschlands" (3. Ed., 2024), sowie auf MolluscaBase (s.o.), wiedergegeben, herrscht die Meinung vor, dass es sich unter anderem wegen der starken Hybridisierung zwischen beiden "Arten" tatsächlich um Unterarten derselben Art, nämlich Arion ater ater und Arion ater rufus, handelt.

Literatur:

Rein äußerlich sind Rote Wegschnecke, Schwarze Wegschnecke und Spanische Wegschnecke nur schwer zu unterscheiden, da alle drei Arten rote, schwarze (mit Ausnahme der Spanischen Wegschnecke) und braune Formen zeigen, Rote und Schwarze Wegschnecken können sogar weiß sein. Ohne eine anatomische Untersuchung auf Kosten des Lebens der Schnecke kann man alle drei am besten als Jungtiere unterscheiden, da diese noch arttypisch gefärbt sind.

Rote Wegschnecke (Arion rufus) aus Belgien. Bild: Hans Hillewaert. |

Dunkelrotes Exemplar der Roten Wegschnecke (Arion rufus) aus Washington State, USA. Bild: Walter Siegmund. |

|

Schwarzes Exemplar der Roten Wegschnecke aus Hessen. Gut erkennbar: Der rote Fußsaum bei beiden Schnecken. Bild: Robert Nordsieck. |

|

Weißes Exemplar von Arion ater aus Schleswig Holstein. Bild: © Jule Schiffbauer. |

Bei der Paarung ist der sehr große Geschlechtsvorhof (Atrium) sichtbar. Bei

einer anatomischen Untersuchung des Genitalapparats erkennt man, dass der

Epiphallus nicht viel breiter als der Samenleiter (Vas deferens) ist. Die

Samentasche (Spermatheca) ist rundlich.

Die Art umfasst mehrere Formen, deren

Status geklärt werden muss. Möglicherweise unterscheidet sich die kontinentale

Form genug von der der Britischen Inseln, dass diese eine eigene Art bilden.

Maße: L: Bis 150 mm, in Ausnahmefällen bis 180 mm.

Lebensraum und Verbreitung: Die Rote Wegschnecke lebt in naturbelassenen, feuchten Wäldern und auf feuchten Wiesen, in der Nähe von Gewässern und in Sümpfen. Seit den 1970er Jahren wird sie allerdings vielfach durch die Spanische Wegschnecke (Arion vulgaris) verdrängt. Arion rufus lebt von grünem und verrottendem Pflanzenmaterial, Pilzen, Kot und Aas. Die Rote Wegschnecke ist einjährig - im Sommer findet die Paarung statt, wobei auch Selbstbefruchtung vorkommen kann. Im Herbst können bis zu 500 Eier gelegt werden, aus denen nach einem Monat die Jungtiere schlüpfen, die dann den Winter überdauern, während die Alttiere absterben.

Bedrohungssituation: Ursprünglich war die Rote Wegschnecke in Mittel- und Westeuropa weit verbreitet und kam auch als Kulturfolger in Gärten vor. Seitdem sie von der Spanischen Wegschnecke verdrängt wird, ist sie zunehmend selten geworden und aus menschlich überformten Lebensräumen fast vollständig verschwunden. Während die Art in Bayern im Rückgang begriffen ist, ist sie in Österreich bereits bedroht.

Links:

Schwarze Wegschnecke (Arion ater) von der Insel Bornholm (Dänemark). Bild: Francisco Welter-Schultes (Animal Base). |

Besonders in Nordeuropa bleiben Schwarze Wegschnecken manchmal auch im Erwachsenenalter hell gefärbt, so dass Exemplare von Arion ater vorkommen können, bei denen der Körper und auch der Fußsaum cremefarbene oder elfenbeinfarben sind. Der Anblick einer solchen Schnecke mit hellem Körper und dunklen Fühlern erlaubt die Vermutung (!), dass hier vielleicht die Jugendfärbung bis ins Erwachsenenalter erhalten blieb.

Die Morphologie des Genitalapparats unterscheidet sich von den verwandten Arten: Geschlechtsvorhof (Atrium) und Vagina sind deutlich schmaler als die rundliche Spermatheca. Der Eileiter ist ebenfalls schmal.

Maße: L: Bis zu 130 mm.

Lebensraum und Verbreitung: Die Schwarze Wegschnecke bevorzugt feuchte Lebensräume, meist unzugänglichere Standorte als Arion rufus, und kommt vorwiegend in Wäldern vor. In Großbritannien ist sie auch an ausreichend feuchten offenen Standorten zu finden. Die in Spanien auch als Kulturfolger vorkommende Art kann dort auch ein Gartenschädling sein. Schwarze Wegschnecken leben von grünen und verrottenden Pflanzenteilen. Ihre pro Eiablage bis zu 150 Eier (gegen Ende nurmehr 20) legen sie unter Moos, seltener auch im Boden, ab. Nach einem knappen Monat, bei kalten Temperaturen auch später, schlüpfen die Jungtiere, die, wie bei der Roten Wegschnecke, überwintern, während die Alttiere nach einem Jahr, meist nach der Eiablage, absterben.

Im Gegensatz zur Roten Wegschnecke kommt die Schwarze Wegschnecke eher im Norden vor - ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich über Nord- und Nordwesteuropa, in Skandinavien ist sie nördlich des 61. Breitengrades nurmehr an der Küste zu finden.

Bedrohungssituation: In Großbritannien ist die Schwarze Wegschnecke eine der am weitesten verbreiteten und häufigsten Weichtierarten, allerdings wurden von Kerney bis 1999 Arion ater und Arion rufus als eine Art beschrieben (s. o.), eine Ansicht, der die Wissenschaft auch heute wieder folgt. In Niedersachsen ist die Art bedroht.

Links:

Nachdem die so genannte Spanische Wegschnecke 1956 durch van Regteren als Arion lusitanicus Mabille 1868 falsch bestimmt wurde, hat sich mittlerweile herausgestellt, dass die eigentliche Art Arion lusitanicus eine endemisch nur in einem begrenzten Gebiet in Portugal vorkommende Art ist, die sich von der in rasanter Ausbreitung bekannten Art (heute als Arion vulgaris bekannt) sogar durch die Zahl ihrer Chromosomen unterscheidet (lusitanicus: 24; vulgaris, rufus und ater: 26).

Spanische Wegschnecke (Arion vulgaris) aus Wien. Bild: Robert Nordsieck. |

|

Paarung der Spanischen Wegschnecke (Arion vulgaris). Bild: Martina Eleveld. |

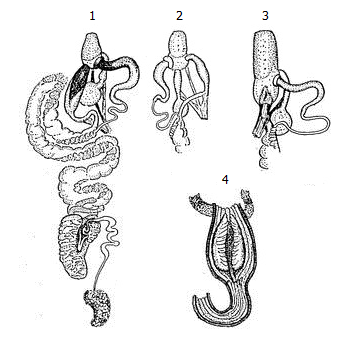

Genitalapparat von Arion vulgaris (1), A. subfuscus (2) und A. ater (3). 2 und 3: Distaler Teil. 4: Ligula von Arion vulgaris, präpariert. 1: Epiphallus auf der rechten, 2 und 3: Epiphallus auf der linken Seite. Quelle: Quick, H. E. (J. Moll. Stud. 1951), dort Arion lusitanicus. |

Maße: L: 80 - 120 mm.

Lebensraum und Verbreitung: Die Spanische Wegschnecke bewohnt sehr unterschiedliche und variable Lebensräume. Als Kulturfolger ist sie in menschlich überformten Lebensräumen aller Art zu finden, kommt aber natürlich auch in naturbelassenen Lebensräumen, wie Gewässerrandgebieten, Waldrändern, Talwäldern und Halbtrockenwiesen vor. In der Schweiz kommt die Spanische Wegschnecke bis in einer Höhe von 1700 m NN. vor.

In einem großen Teil ihres Verbreitungsgebietes ist die Spanische Wegschnecke ein ernst zu nehmender Agrarschädling, da sie sehr vermehrungsfreudig ist (bis zu 400 Eier pro Gelege) und zum Teil auch den Winter überlebt, obwohl die Art an sich eigentlich einjährig ist, wie die anderen großen Arion-Arten. Zudem verdrängt die Spanische Wegschnecke die anderen großen Wegschneckenarten durch Nahrungskonkurrenz, Auffressen der Gelege, aber auch der Jungtiere und sogar Altschnecken, sowie zum Teil wahrscheinlich auch durch artübergreifende Paarung (Bastardierung).

Es wurde früher angenommen, dass die so genannte Spanische Wegschnecke ursprünglich entweder aus dem Südwesten Frankreichs oder dem Westen der Iberischen Halbinsel und Frankreichs stammt.

Die Spanische Wegschnecke ist in großen Teilen Mitteleuropas zu einer der häufigsten Weichtierarten geworden. Die Ausbreitung geschieht offenbar zum großen Teil durch den Transport von Erde mit den Gelegen, sowie durch ungereinigtes Gemüse mit Schnecken darin. In der Schweiz ist die Art seit 1956 bekannt, in Großbritannien seit 1954 - dort wird sie nach dem Ort ihrer Entdeckung als Durham slug bezeichnet. In Deutschland wurde die Art zuerst 1969 entdeckt (Schmid, 1970), in Österreich 1972 (Reischütz, 1972). Die Spanische Wegschnecke breitet sich aber auch in Großbritannien und als "Meister der effizienten Ausbreitung" ("Tehokkaan leviämisen mestari", Valovirta, I.) auch in Skandinavien aus.

Wie in Norwegen erforscht wurde, wird die Ausbreitung der Spanischen Wegschnecke allerdings möglicherweise durch den Tigerschnegel (Limax maximus) begrenzt (Ørmen et al., 2009, 2011). Laut anderen Malakologen hat der Tigerschnegel jedoch aufgrund seiner im Allgemeinen geringeren Populationsgröße und seiner langsameren Vermehrung nur geringe Auswirkungen auf die Menge auftretender Wegschnecken.

In Niederösterreich konnten jedoch durchaus Beobachtungen gemacht werden, dass Tigerschnegel aktiv Spanische Wegschnecken angreifen (Mrkvicka, A., persönliche Information; außerdem von R. Nordsieck und M. Eleveld mehrfach selbst beobachtet). Das bedeutet allerdings nicht, dass Limax maximus wirksam zur Regulierung der Spanischen Wegschnecke beitragen könnte.

Sehr wohl können dies jedoch vielfältige natürliche Feinde der Wegschnecken in naturbelassenen Gärten, wie Erdkröten, Igel, sowie manche Vogelarten.

![]() Vgl. dazu:

Feinde der Landschnecken.

Vgl. dazu:

Feinde der Landschnecken.

Außerdem scheint die starke Ausbreitung der Gefleckten Weinbergschnecke (Cornu aspersum), die im Gegensatz zur einheimischen Weinbergschnecke (Helix pomatia) durchaus auch Fleisch frisst Auswirkungen auf die nach den Beobachtungen von Anwohnern zurück gehenden Zahlen der Spanischen Wegschnecke haben. Die Möglichkeit besteht, dass Cornu aspersum (im Gegensatz zu Helix pomatia) die Eier der Wegschnecken frisst und dadurch zu deren Rückgang beiträgt. Dies konnte jedoch noch nicht durch Beobachtungen bestätigt werden.

Literatur:

Links:

Weiterführende Literatur:

Letzte Änderung:

06.08.2025 (Robert

Nordsieck).