| This page in English! |

Meeresschnecken: Systematik und Vielfalt |

| Teil 1: Lebensräume |

|

Teil 3: Morphologie und Entwicklung | Teil 4: Ökologie und Schutz |

| Wie gelangten die Schnecken an Land? |

Die Systematik ist ein Teilgebiet der Zoologie, das sich mit der Benennung, Beschreibung und Einordnung von Lebewesen befasst – in unserem Fall von Schnecken und anderen Weichtieren. Ziel ist es, die enorme Vielfalt der Arten nicht nur zu katalogisieren, sondern in ein Ordnungsgefüge nach evolutionärer (phylogenetischer) Verwandtschaft zu bringen.

Das zoologische Fachgebiet, das sich speziell mit Weichtieren beschäftigt, heißt Malakologie (von griech. malakos = "weich"). Sie reicht von der Beschreibung neuer Arten über das Studium ihrer Lebensweise über anatomische und optische Untersuchung bis hin zu genetischen Analysen, um ihre Verwandtschaftsbeziehungen zu entschlüsseln. Dabei unterscheidet man den Phänotyp ("Wie sieht eine Schnecke aus?") vom Genotyp ("Wie sieht ihre DNA aus?").

|

Monophyletisch und Polyphyletisch - Was ist das? |

![]() Systematik: Ordnung im Schneckenreich.

Systematik: Ordnung im Schneckenreich.

Doch Linnés Ordnung basierte noch ausschließlich auf phänotypischen und anatomischen Merkmalen, er war, wie Howard Stark sagen würde "eingeschränkt von der Technologie seiner Zeit". Heute spielen molekulargenetische Daten eine entscheidende Rolle: DNA-Analysen zeigen oft, dass Arten, die äußerlich ähnlich aussehen, nicht näher miteinander verwandt sein müssen – und umgekehrt. Daher musste die traditionelle Einteilung der Schnecken mehrfach überarbeitet werden.

Wichtig ist auch, dass der modernen Systematik (Kladistik) folgend, systematische Gruppen monophyletisch sein müssen: Das bedeutet, dass die ganze Gruppe gemeinsame Vorfahren hat und nicht eine weitere Gruppe hinzugefügt wird, die andere Vorfahren hat, ein Zustand, den man als polyphyletisch bezeichnet (Vgl. dazu das Schaubild rechts):

![]() Wikipedia:

Kladistik.

Wikipedia:

Kladistik. ![]() AX,

P. (1984): "Das phylogenetische System. Systematisierung der lebenden Natur

aufgrund ihrer Phylogenese". Fischer, Stuttgart.

AX,

P. (1984): "Das phylogenetische System. Systematisierung der lebenden Natur

aufgrund ihrer Phylogenese". Fischer, Stuttgart.

![]() HENNIG,

W. (1950): "Grundzüge einer Theorie der phylogenetischen Systematik". Deutscher

Zentralverlag, Berlin.

HENNIG,

W. (1950): "Grundzüge einer Theorie der phylogenetischen Systematik". Deutscher

Zentralverlag, Berlin.

Von links nach rechts: a: Vorderkiemerschnecke; b: Hinterkiemerschnecke; c: Zwischenform; d: Lungen- schnecke als Ergebnis der Torsion. Quelle: Urania Tierleben, Wirbellose 1 (1996). |

![]() THIELE,

J. (1929-1935): Handbuch der systematischen Weichtierkunde. 2 Bände. 1-1154.

THIELE,

J. (1929-1935): Handbuch der systematischen Weichtierkunde. 2 Bände. 1-1154.

Wie HASZPRUNAR 1988, sowie PONDER und LINDBERG 1997 auf molekulargenetischer Grundlage nachweisen konnten, bestehen die Vorderkiemer (Prosobranchia, vgl. folgenden Abschnitt) allerdings teilweise aus Gruppen, die näher mit Hinterkiemern (Opisthobranchia) oder Lungenschnecken (Pulmonata) verwandt sind, als mit anderen Prosobranchia, was sie zu einer paraphyletischen Gruppe macht, die heute systematisch nicht mehr verwendet wird. Hier wird der Begriff zum besseren Verständnis noch eingesetzt, vor allem, da er in vielen Internetressourcen auch heute noch Anwendung findet.

![]() HASZPRUNAR,

G. (1988): On the origin and evolution of major gastropods group, with special

reference to the streptoneura. In: J. Moll. Stud. 54:367–441, (Abstract).

HASZPRUNAR,

G. (1988): On the origin and evolution of major gastropods group, with special

reference to the streptoneura. In: J. Moll. Stud. 54:367–441, (Abstract).

![]() PONDER,

W., LINDBERG, D. (1997): Towards a phylogeny

of gastropod molluscs; an analysis using morphological characters. Zoological

Journal of the Linnean Society. 119: 83–265 (Abstract).

PONDER,

W., LINDBERG, D. (1997): Towards a phylogeny

of gastropod molluscs; an analysis using morphological characters. Zoological

Journal of the Linnean Society. 119: 83–265 (Abstract).

Nach heutigem Verständnis und nach der Systematik von BOUCHET und ROCROI (2005) wurden die unterschiedlichen Untergruppen der Schnecken (Gastropoda) nochmal zusammengefasst, so dass das heute gültige System in vereinfachter Form folgendermaßen aussieht:

Klasse Gastropoda G. CUVIER, 1797

![]() Patellogastropoda

D.R. LINDBERG, 1986

Patellogastropoda

D.R. LINDBERG, 1986

![]() Vetigastropoda

L. SALVINI-PLAWEN,

1987

Vetigastropoda

L. SALVINI-PLAWEN,

1987![]() Cocculiniformia

G. HASZPRUNAR, 1987

Cocculiniformia

G. HASZPRUNAR, 1987

![]() Neritimorpha KOKEN,

1896

Neritimorpha KOKEN,

1896

![]() Caenogastropoda

COX, 1960

Caenogastropoda

COX, 1960

![]() Heterobranchia

J.E. GRAY, 1840

Heterobranchia

J.E. GRAY, 1840

![]()

![]() Opisthobranchia

H. MILNE EDWARDS,

1848

Opisthobranchia

H. MILNE EDWARDS,

1848

![]()

![]() Pulmonata

G. CUVIER in H.M.D.

DE BLAINVILLE, 1814

Pulmonata

G. CUVIER in H.M.D.

DE BLAINVILLE, 1814

Dabei werden die sogenannten Hot-Vent-Taxa (neu entdeckte Schneckengruppen, die zu Beginn der 2000er Jahre an Hot Vents in der Tiefsee entdeckt wurden), den Vetigastropoda hinzugefügt. Die Heterobranchia umfassen unter anderem die Hinterkiemer (Opisthobranchia) und Lungenschnecken (Pulmonata).

![]() BOUCHET,

P., ROCROI, J.-P., FRÝDA,

J., HAUSDORF, B., PONDER,

W., VALDÉS, Á., WARÉN,

A. (2005): "Classification and nomenclator of gastropod families". Malacologia

47 (1–2), pp. 1–397. (Archive.org).

BOUCHET,

P., ROCROI, J.-P., FRÝDA,

J., HAUSDORF, B., PONDER,

W., VALDÉS, Á., WARÉN,

A. (2005): "Classification and nomenclator of gastropod families". Malacologia

47 (1–2), pp. 1–397. (Archive.org).

![]() Wikipedia:

Taxonomy of the Gastropoda (BOUCHET & ROCROI,

2005) (Englisch).

Wikipedia:

Taxonomy of the Gastropoda (BOUCHET & ROCROI,

2005) (Englisch).

Kupfernapfschnecken (Cellana ornata, Lottoidea). Bild: Jacqui Geux (iNaturalist): Waitakere Ranges, Neuseeland. |

Napfschnecken und ihre Verwandten in der Gruppe Patellogastropoda gehören zu den urtümlichsten rezenten Schnecken. Die meisten Patellogastropoda sind sehr klein und haben weniger als 8cm Schalendurchmesser. Gemeinsam ist ihnen eine abgeflachte konische Schale, die ihnen das typische napfschneckenähnliche Aussehen verleiht. Da sie im Allgemeinen Bewohner felsiger Strand- und Küstenregionen sind, schützen sich die Napfschneckenverwandten in vielseitiger Weise gegen die Wirkung der Gezeiten, gegen Austrocknung und gegen die zahlreichen Fressfeinde in den Küstenregionen, zu denen immer wieder auch der Mensch gehört.

Ventralansicht einer Napfschnecke (Patella vulgata). Bild: Erling Svensen (erlingsvensen.no). |

![]() I. F. Smith:

Kopf einer Napfschnecke (Patella ulyssiponensis) mit Beschriftung.

I. F. Smith:

Kopf einer Napfschnecke (Patella ulyssiponensis) mit Beschriftung.

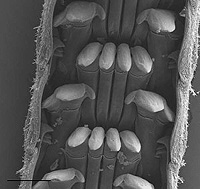

Patellogastropoda ernähren sich im allgemeinen als Weidegänger: Sie raspeln mit der Radula Algen von der Felsoberfläche. Gemeinsam ist ihnen dabei eine starre Radula mit kräftigen Zähnchen, die man als docogloss (Balkenzunge) bezeichnet. Die Radulazähnchen bestehen dabei nach materialkundlichen Studien aus einem der widerstandsfähigsten Materialien der Natur und übertreffen dabei dank einer besonderen Kombination von Chitinschichten und Filamenten von Goethit, einem nach J. W. v. Goethe benannten Eisenmineral, selbst Spinnenseide oder Kevlar.

![]() RUMNEY,

R. et al (2022): "Biomimetic generation of the strongest known biomaterial found

in limpet tooth". Nature Communications. 13. (Link).

RUMNEY,

R. et al (2022): "Biomimetic generation of the strongest known biomaterial found

in limpet tooth". Nature Communications. 13. (Link).

Die meisten Patellogastropoda leben im litoralen Bereich tropischer und gemäßigter Küsten, oft als erste Besiedler harter Substrate, wie z.B. Felsen, allerdings gibt es auch Arten, die Algen von Tangpflanzen abweiden, wie z.B. die Durchscheinende Häubchenschnecke (Helcion pellucidus).

Systematisch unterscheidet man nach NAKANO & OZAWA (2007) zwei rezente Untergruppen der Patellogastropoda: Die Lottioidea, zu denen z.B. die sogenannten Schildkrötenschnecken (Lottiidae) und die Kupfernapfschnecken (Nacellidae) gehören, und die Patelloidea, zu denen die eigentlichen Napfschnecken (Patellidae) gehören.

Radula der Napfschnecke Patella rustica. Bild: Universität Salzburg, mit freundlicher Genehmigung. |

![]() Napfschnecken (Patellidae,

Patelloidea) auf weichtiere.at.

Napfschnecken (Patellidae,

Patelloidea) auf weichtiere.at.

![]() WoRMS: MolluscaBase eds. (2025):

Patellogastropoda LINDBERG, 1986.

WoRMS: MolluscaBase eds. (2025):

Patellogastropoda LINDBERG, 1986.

![]() NAKANO,

T., OZAWA, T. (2007). "Worldwide

phylogeography of limpets of the order Patellogastropoda: Molecular,

morphological and palaeontological evidence". Journal of Molluscan Studies. 73

(1): 79–99. (Abstract).

NAKANO,

T., OZAWA, T. (2007). "Worldwide

phylogeography of limpets of the order Patellogastropoda: Molecular,

morphological and palaeontological evidence". Journal of Molluscan Studies. 73

(1): 79–99. (Abstract).

Obwohl man beim erwachsenen napfschneckenförmigen Gehäuse kein Gewinde erkennen kann, lässt sich der Vorgang der Torsion auch bei den Napfschneckenverwandten in Form der sogenannten Streptoneurie nachweisen: Die beiden Hauptnervenbahnen, die sich vom Schlundring durch den Körper ziehen, sind infolge der Drehung des Körpers und der Schale überkreuzt.

Grünes Meerohr (Haliotis tuberculata): Lanzarote, Kanaren. Bild: Oscar Sampedro (iNaturalist). |

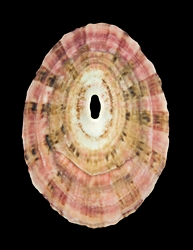

Viele Vetigastropoda haben Schalen, die einen Schlitz oder andere Öffnungen aufweisen, die der Atmung dienen, zum Beispiel die Schlitzschnecken (Fissurellidae), und die Meeohr-Schnecken (Haliotidae). Man geht davon aus, dass die Schale der ursprünglichen Vetigastropoda vermutlich einen kreuzlamellare Struktur hat, wie sie auch bei vielen Caenogastropoden vorkommt (HEDEGAARD, 1997).

Schlüssellochschnecke (Fissurella volcano). Bild: Alex Heyman (iNaturalist), Kalifornien. |

"Pāua" (Haliotis iris) sind bei den Māori beliebte Kunstobjekte. Bild: Peter de Lange (iNaturalist), Kapiti Island, NZ. |

Die meisten Vetigastropoda besitzen einen

Schalendeckel (Operculum).

Der Kopf trägt zwei Fühler und

eine deutlich ausgebildete Schnauze. An der Körperseite befinden sich

typischerweise Tentakel-Fortsätze (![]() Bild).

Bild).

Die meisten Vetigastropoda sind getrennt geschlechtlich, allerdings gibt es unter den Tiefsee-Gruppen auch zwittrige Arten. Die Befruchtung findet im Allgemeinen äußerlich statt, mit einer Entwicklung über planktonische Veliger-Larven.

Die Ernährung der Vetigastropoda ist vielfältig, typischerweise ernähren sie sich von Moostierchen (Bryozoa), Manteltieren (Tunicata) und Schwämmen (Porifera). Mehrere Gruppen, wie Meerohrschnecken (Haliotidae) und Kreiselschnecken (Trochidae) sind Pflanzenfresser, die Algen oder Seegras abweiden. In der Tiefsee leben Vetigastropoda entweder von Detritus im Sediment, manche Arten, wie die Schuppenfuß-Schnecke (Chrysomallon squamiferum), ernähren sich auch mit Hilfe symbiotischer chemosynthetischer Bakterien.

Vetigastropoda sind in allen Meeren zu finden und haben sich in Lebensräumen von der Küstenzone bis an die Hot Vents der Tiefsee ausgebreitet. Sie treten in allen Klimazonen von den Tropen über die gemäßigten Zonen bis in die Polargebiete auf.

![]() GEIGER,

D.L., NÜTZEL, A., SASAKI,

T. (2008). "Vetigastropoda". In PONDER, W.F.,

LINDBERG, D.R. (eds.). Phylogeny and evolution

of the Mollusca. University of California Press. pp. 297–330.

GEIGER,

D.L., NÜTZEL, A., SASAKI,

T. (2008). "Vetigastropoda". In PONDER, W.F.,

LINDBERG, D.R. (eds.). Phylogeny and evolution

of the Mollusca. University of California Press. pp. 297–330.

![]() HEDEGAARD,

C. (1997). "Shell structures of the recent Vetigastropoda". Journal of Molluscan

Studies. 63 (3): 369–377. (Abstract).

HEDEGAARD,

C. (1997). "Shell structures of the recent Vetigastropoda". Journal of Molluscan

Studies. 63 (3): 369–377. (Abstract).

![]() ROBERTSON,

R. (2003). "The edible West Indian "whelk" Cittarium pica (Gastropoda:

Trochidae): Natural history with new observations". Proceedings of the Academy

of Natural Sciences of Philadelphia. 153 (1): 27–47. (Abstract).

ROBERTSON,

R. (2003). "The edible West Indian "whelk" Cittarium pica (Gastropoda:

Trochidae): Natural history with new observations". Proceedings of the Academy

of Natural Sciences of Philadelphia. 153 (1): 27–47. (Abstract).

![]() SALVINI-PLAWEN,

L.; HASZPRUNAR, G. (1987). "The Vetigastropoda

and the Systematics of Streptoneurous Gastropoda (Mollusca)". Journal of

Zoology. 211 (4): 747–770. (Abstract).

SALVINI-PLAWEN,

L.; HASZPRUNAR, G. (1987). "The Vetigastropoda

and the Systematics of Streptoneurous Gastropoda (Mollusca)". Journal of

Zoology. 211 (4): 747–770. (Abstract).

![]() HASZPRUNAR,

G. (1993). "Sententia: The Archaeogastropoda: A Clade, a Grade, or What Else?".

American Malacological Union Bulletin. 10: 165–177.

HASZPRUNAR,

G. (1993). "Sententia: The Archaeogastropoda: A Clade, a Grade, or What Else?".

American Malacological Union Bulletin. 10: 165–177.

![]() Wikipedia:

Vetigastropoda (Englisch).

Wikipedia:

Vetigastropoda (Englisch).

![]() WoRMS: MolluscaBase eds. (2025):

Vetigastropoda SALVINI-PLAWEN, 1980.

WoRMS: MolluscaBase eds. (2025):

Vetigastropoda SALVINI-PLAWEN, 1980.

Griechische Schlüssellochschnecke (Diodora graeca). Bild: Lou Wagstaffe (iNaturalist): Jersey (Kanalinseln). |

Schale von Fissurella volcano, Rücken- ansicht. Bild: H. Zell. |

Schlüssellochschnecke (Amblychilepas nigrita): Victoria, Australien. Bild: John Eichler (iNaturalist). |

|

Schlüssellochschnecke (Emarginella incisura): Marshall-Inseln. Bild: Scott und Jeanette Johnson (iNaturalist). |

Diese charakteristische Schalenöffnung dient der Mantelhöhle der Schnecke als Ausgang: Das Atemwasser strömt im Kopfbereich in die Mantelhöhle ein, strömt an den paarigen Kiemen vorbei und verlässt die Mantelhöhle durch die Schalenöffnung. Teilweise weisen Schlüssellochschnecken auch einen Schlitz am Schalenrand.

Ebenso wie Napfschnecken besitzen Schlüssellochschnecken einen breiten, flachen Fuß, mit dem sie sich am felsigen Untergrund festklammern und so gut der Wirkung der Gezeiten widerstehen können. Bei manchen Arten breitet der Mantel sich über den Gehäuserand aus, bei der größten Art, der in Kalifornien lebenden Megathura crenulata sogar zur Gänze. Am zwischen Fuß und Mantel gelegenen so genannten Epipodium haben Schlüssellochschnecken, ebenso wie die Meerohr-Schnecken, zahlreiche tentakelartige Fortsätze. Kopf, Fühler und Schnauze sind gut entwickelt.

Die Organe in der Mantelhöhle (Kiemen und Osphradien) sind bei den Schlüssellochschnecken paarig angelegt, innerhalb der Schnecken ein urtümliches Merkmal.

Die meisten Schlüssellochschnecken sind Pflanzenfresser - sie leben auf und unter Felsen im unteren Bereich der Gezeitenzone, aber auch in tieferen Wasserbereichen, wo sie sich an den harten Untergrund klammern und den Algenaufwuchs mit der Radula abweiden. Einige Arten, z.B. in den Gattungen Diodora und Emarginella, sind hingegen Fleischfresser: Sie fressen vor allem Schwämme (Porifera). Einige Arten der Gattung Puncturella hingegen fressen Kieselalgen oder, im Falle von Puncturella aethiopica, Foraminiferen. Auf der anderen Seite sind Schlüssellochschnecken auch Beute für andere Tiere, so z.B. Strandvögel und Seesterne.

In der Nordsee kommen drei Arten von Schlüssellochschnecken vor:

![]() Wikipedia:

Schlitzschnecken.

Wikipedia:

Schlitzschnecken.

![]() WIESE,

V., JANKE, K. (2021): "Die Meeresschnecken und

-muscheln Deutschlands", S. 52 ff. Quelle & Meyer Verlag Wiebelsheim.

WIESE,

V., JANKE, K. (2021): "Die Meeresschnecken und

-muscheln Deutschlands", S. 52 ff. Quelle & Meyer Verlag Wiebelsheim.

![]() WoRMS: MolluscaBase eds. (2025):

Fissurellidae J. FLEMING, 1822.

WoRMS: MolluscaBase eds. (2025):

Fissurellidae J. FLEMING, 1822.

Weitere bekannte Vertreter der Vetigastropoda:

|

Kahnschnecken (Neritidae) sind eine ökologisch sehr vielseitige Gruppe, die sich an zahlreiche Lebensräume angepasst hat und im Meer, im Süßwasser und manchmal sogar an Land zu finden ist, wenn auch nur amphibisch.  Thermen-Kahnschnecke (Theodoxus prevostianus). Bild: © Alexander Mrkvicka, Wien. Die Thermen-Kahnschnecke (Theodoxus pervostia-nus) ist in Niederösterreich ein seltenes Relikt, ver-mutlich aus einer der Zwischeneiszeiten, als das Klima im heutigen Wien deutlich wärmer war. Seit-dem haben die Thermenkahnschnecken nur noch in einigen Thermalquellen mit einer gleich bleibenden Wassertemperatur von 24°C in Bad Vöslau und Bad Fischau überlebt. In den niederösterreichischen Thermen gibt es noch zwei weitere bemerkenswerte Schnecken-Arten: Die Thermen-Pechschnecke (Esperiana daudebartii) und die winzige Thermen-Quellschnecke (Bythinella pareyssii). |

![]() BANDEL,

K., FRÝA, J. (1999). "Notes on the

evolution and higher classification of the subclass Neritimorpha (Gastropoda)

with the description of some new taxa". Geologica et Palaeontologica. 33: pp.

219–235. (PDF).

BANDEL,

K., FRÝA, J. (1999). "Notes on the

evolution and higher classification of the subclass Neritimorpha (Gastropoda)

with the description of some new taxa". Geologica et Palaeontologica. 33: pp.

219–235. (PDF).

![]() KANO,

Y., CHIBA, S., KASE, T. (2002). "Major

adaptive radiation in neritopsine gastropods estimated from 28S rRNA sequences

and fossil records". Proc. Roy. Soc. Biol. Sci.. 269 (1508): 2457–2465.

KANO,

Y., CHIBA, S., KASE, T. (2002). "Major

adaptive radiation in neritopsine gastropods estimated from 28S rRNA sequences

and fossil records". Proc. Roy. Soc. Biol. Sci.. 269 (1508): 2457–2465.

Kahnschnecke (Smaragdia souverbiana), Romblon, Philippinen. Bild: Kati Eschweiler (iNaturalist). |

|

Kahnschnecke (Nerita tesselata) als Zweitwohnsitz für einen Einsiedler- krebs (Clibanarius tricolor): Florida Keys, USA. Bild: Jeffrey Gammon (iNaturalist). |

Die meisten Neritimorpha sind Algenraspler, die auf Steinen, Wasserpflanzen, Mangrovenwurzeln oder an Pfählen leben. Durch ihren Schalendeckel (Operculum) können sie sich bei Trockenfallen oder Strömung fest verschließen – eine wichtige Anpassung an Lebensräume mit starkem Wechsel von Wasserstand und Salzgehalt.

Systematisch werden die Neritimorpha in mehrere Untergruppen unterteilt, von denen jedoch nur eine, die Cycloneritimorpha, noch rezent existiert. Diese umfasst erstaunlicherweise drei Überfamilien, von denen zwei landlebend und eine meeres- und süßwasserlebend ist:

Neritimorpha

![]() Paläozoische

Neritimorpha (Status unklar, ausgestorben)

Paläozoische

Neritimorpha (Status unklar, ausgestorben)

![]() Cyrtoneritimorpha

(ausgestorben)

Cyrtoneritimorpha

(ausgestorben)

![]() Cycloneritimorpha

Cycloneritimorpha

![]()

![]() Helicinoidea:

z.B. Helicinidae (landlebend)

Helicinoidea:

z.B. Helicinidae (landlebend)

![]()

![]() Hydrocenoidea:

z.B. Hydrocenidae (landlebend)

Hydrocenoidea:

z.B. Hydrocenidae (landlebend)

![]()

![]() Neritoidea

Neritoidea

![]()

![]() Neritidae

(z.B. Nerita: meereslebend; Clithon: süßwasserlebend; Theodoxus: süßwasserlebend)

Neritidae

(z.B. Nerita: meereslebend; Clithon: süßwasserlebend; Theodoxus: süßwasserlebend)

![]()

![]() Neritopsoidea:

z.B.

Neritopsoidea:

z.B.

![]()

![]() Neritopsidae

(meereslebend, oft als lebende Fossilien bezeichnet)

Neritopsidae

(meereslebend, oft als lebende Fossilien bezeichnet)

![]()

![]() Titiscaniidae

(meereslebend, die einzigen Nacktschnecken der Neritomorpha).

Titiscaniidae

(meereslebend, die einzigen Nacktschnecken der Neritomorpha).

![]() WoRMS: MolluscaBase eds. (2025):

Neritimorpha, KOKEN 1896.

WoRMS: MolluscaBase eds. (2025):

Neritimorpha, KOKEN 1896.

Die Kahnschnecken sind eine sehr alte Gruppe, mit etwa 175 Arten, deren Ursprünge man bis ins Karbon (vor 358,9 - 298,9 Mio. Jahren) zurückverfolgen kann. Charakteristisch ist die mützenförmige Schale, deren Spindel nicht mehr vorhanden ist oder die, ebenso wie die Embryonalwindungen zurückgebildet wurde (s.o.). Die Mündung ist eben und kann mit einem kalkigen Schalendeckel (Operculum) verschlossen werden, der im Inneren zwei Fortsätze hat, die bei der Artbestimmung nützlich sind. Gemessen an ihrer Größe haben Kahnschnecken eine sehr dickwandige Schale und sind ausgezeichnet an ein Leben in turbulent strömendem Wasser angepasst. Bei der Fortbewegung verschwindet der Körper fast vollständig unter der Schale. Der Kopf der Schnecken weist eine breite Schnauze und dünne, zugespitzte Fühler auf, an deren Basis die Augen auf kurzen Stielen sitzen.

Kahnschnecken sind getrennt geschlechtlich mit einer inneren Befruchtung. Sie leben vorwiegend im Gezeitenbereich der Meere und in schnell fließenden Flüssen. Manche Arten sind amphibisch und können auch zeitweilig amphibisch an Land gehen. Andere, wie die europäische Gemeine Kahnschnecke (Theodoxus fluviatilis) sind brackwasser-tolerant und können aus Flussmündungen in den Brackwasserbereich der Küste, z.B. der Ostsee, vordringen: Theodoxus fluviatilis toleriert eine Salinität von bis zu 10 PSU (≙ 10g Salz pro Liter Wasser). Einige Arten kommen auch in thermalen Quellen vor, wie z.B. die in Niederösterreich, Slowenien und Ungarn vorkommende Thermen-Kahnschnecke (Theodoxus prevostianus).

Kahnschnecken fressen, abhängig von ihrem Lebensraum, Algen und Schwämme. Manche Arten können mit der kräftigen Radula auch Kieselalgen bewältigen. Manche Kahnschneckenarten sind auch als Aquarienschnecken sehr beliebt, wie z.B. die als Rennschnecken bekannte Neritina turrita, oder die Zebra-Rennschnecke (Vittina natalensis).

![]() Süßwasser-Kahnschnecken (Neritidae).

Süßwasser-Kahnschnecken (Neritidae).

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

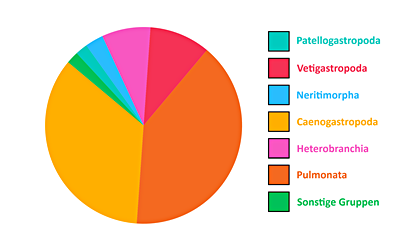

| Artenzahlen der Gastropoda, verteilt auf Untergruppen,

prozentual. *: Ohne Pulmonata. Quellen: BOUCHET & ROCROI et al. (2005); WoRMS: MolluscaBase eds. (2025): Gastropoda CUVIER, 1795. |

||||||||||||||||||||||||||||||

Laut der englischen Version von Wikipedia sollen die Caenogastropoda etwa 60% der rezenten Gastropoda einnehmen: Dies ist unklar und irreführend: Tatsächlich sind es eher 35%!

![]() Wikipedia:

Caenogastropoda (Englisch).

Wikipedia:

Caenogastropoda (Englisch).

Aufgrund des Vorgangs der Torsion wurden die Caenogastropoda früher zu den Streptoneura (Gekreuztnervige Schnecken) gerechnet, bei denen die beiden Hauptnervenbahnen über Kreuz liegen. Nach den Position der Kiemen rechnete man sie früher auch zu den Prosobranchia, bei denen die Kiemen vor dem Herzen liegen. Ältere Autoren bezeichneten die Caenogastropoda auch als Monotocardia, nachdem das Herz nur einen Vorhof aufweist, oder als Pectinibranchia (Kammkiemer), auf Grundlage des Baus des einzigen Kiemenpaars.

Systematisch sind die Caenogastropoda nach der ersten Beschreibung nach L.R. COX (1960) eine Kombination der früheren Mesogastropoda und Stenoglossa nach THIELE (1929) und vergleichbar mit den Monotocardia nach MÖRCH (1865).

Tiger-Porzellanschnecke (Cypraea tigris), Queensland, Australien. Bild: Nathan Cook (iNaturalist). |

Gemeine Strandschnecke (Littorina littorea): Maine, USA. Bild: Jeff Goddard (iNaturalist). |

||

Hebräische Walzenschnecke (Voluta ebraea), Brasilien. Bild: Thelma Lúcia Pereira Dias (Quelle). |

Wellhornschnecke (Buccinum undatum) an der Küste Schottlands. Bild: Jim Greenfield (iNaturalist). |

System der Caenogastropoda: (Stark vereinfachte Version; Vollständige Übersicht auf WoRMS).

![]() WoRMS: MolluscaBase eds. (2025):

Caenogastropoda L.R. COX, 1960.

WoRMS: MolluscaBase eds. (2025):

Caenogastropoda L.R. COX, 1960.

Caenogastropoda

Littorinimorpha:

![]() Calyptraeoidea:

Pantoffelschnecken (Calyptraeidae)

Calyptraeoidea:

Pantoffelschnecken (Calyptraeidae)

![]() Cypraeoidea:

Kaurischnecken

(Cypraeidae)

Cypraeoidea:

Kaurischnecken

(Cypraeidae)

![]() Littorinoidea:

Strandschnecken (Littorinidae)

Littorinoidea:

Strandschnecken (Littorinidae)

![]() Naticoidea:

Mondschnecken (Naticidae)

Naticoidea:

Mondschnecken (Naticidae)

![]() Stromboidea:

Flügelschnecken (Strombidae)

Stromboidea:

Flügelschnecken (Strombidae)

![]() Tonnoidea:

Tonnenschnecken (Tonnidae)

Tonnoidea:

Tonnenschnecken (Tonnidae)

![]() Truncatelloidea:

Truncatelloidea:

![]() Vermetoidea:

Wurmschnecken (Vermetidae)

Vermetoidea:

Wurmschnecken (Vermetidae)

Neogastropoda:

![]() Buccinoidea:

Wellhornschnecken

(Buccinidae)

Buccinoidea:

Wellhornschnecken

(Buccinidae)

![]() Conoidea: Kegelschnecken (Conidae)

Conoidea: Kegelschnecken (Conidae)

![]() Mitroidea: Mitra-Schnecken (Mitridae)

Mitroidea: Mitra-Schnecken (Mitridae)

![]() Muricoidea:

Stachelschnecken (Muricidae)

Muricoidea:

Stachelschnecken (Muricidae)

![]() Olivoidea: Olivenschnecken (Olividae)

Olivoidea: Olivenschnecken (Olividae)

![]() Turbinelloidea:

Turbinelloidea:

![]() Volutoidea:

Walzenschnecken (Volutidae)

Volutoidea:

Walzenschnecken (Volutidae)

Caenogastropoda incertae sedis:

![]() Campaniloidea:

Campaniloidea:

![]() Cerithioidea: Nadelschnecken (Cerithiidae)

Cerithioidea: Nadelschnecken (Cerithiidae)

![]() Epitonioidea:

Wendeltreppenschnecken (Epitoniidae)

Epitonioidea:

Wendeltreppenschnecken (Epitoniidae)

Die Heterobranchia oder "Verschiedenkiemer" sind eine Gruppe sehr unterschiedlicher Schnecken. Ihre Systematik hat sich in den letzten Jahren immer wieder verändert: Grundsätzlich gehören zu den Heterobranchia Schneckengruppen, in deren Entwicklungsgeschichte sich die Torsion nachträglich zurück entwickelt hat und dadurch die Hauptnervenbahnen (Konnektive) wieder entkreuzt wurden. Aufgrund dieser sogenannten Detorsion und den folglich wieder parallel verlaufenden Nervenbahnen wurden die Hinterkiemerschnecken (Opisthobranchia) und Lungenschnecken (Pulmonata) früher gemeinsam als Euthyneura (Geradnervige Schnecken) bezeichnet.

Dieser Sammelbegriff bezeichnet heute nurmehr einen Teil der Heterobranchia: Während die Hinterkiemerschnecken (Opisthobranchia) weitgehend aufgelöst wurden und als separate Gruppen gemäß ihrer genetischen und stammesgeschichtlichen Verwandtschaft aufgestellt wurden, sind die Lungenschnecken (Pulmonata) als Echte Lungenschnecken (Eupulmonata) weitgehend in der Systematik noch präsent, allerdings werden ihnen die ehemaligen Wasserlungenschnecken (Basommatophora) als Hygrophila in Teilen als gleichwertige Gruppe gegenüber gestellt (vgl. vereinfachte Aufstellung unten).

Aufgrund weiterer phylogenetischer Studien auf der Grundlage molekulargenetischer Untersuchungen in den letzten Jahren hat sich jedoch ergeben, dass nicht nur diese Euthyneura zu den Heterobranchia zu zählen sind, sondern auch einige andere Schneckengruppen. Viele davon, die heute unter dem Sammelbegriff "niedere Heterobranchia" zusammengefasst werden, wurden früher anderen Gruppen zugerechnet, so z.B. die Federkiemenschnecken (Valvatidae) und die Perspektivschnecken (Architectonicidae). Besonders auch unter diesen Teilgruppen ist die Systematik jedoch nicht annähernd abgeschlossen, so dass es weiterhin zu Veränderungen kommen wird.

Federkiemenschnecke (Valvata piscinalis), Tver', Russland. Bild: Vladimir Semaschko (iNaturalist). |

Perspektivschnecke (Architectonica modesta): Bali, Indonesien. Bild: Scott und Jeanette Johnson (iNaturalist). |

||

Gemeiner Seehase (Aplysia punctata), Killeany Bay, Irland. Bild: David Cothran (iNaturalist). |

Bauchige Zwerghornschnecke (Carychium minimum): Arcata, CA, USA. Bild: Alex Bairstow (iNaturalist). |

![]() Erweiterte Darstellung in neuem Fenster.

Erweiterte Darstellung in neuem Fenster.

![]() WoRMS: MolluscaBase eds. (2025):

Heterobranchia BURMEISTER, 1837.

WoRMS: MolluscaBase eds. (2025):

Heterobranchia BURMEISTER, 1837.

![]() Wikipedia:

Heterobranchia (Englisch).

Wikipedia:

Heterobranchia (Englisch).

Heterobranchia

Niedere Heterobranchia

![]()

![]() Valvatoidea:

Federkiemenschnecken (Valvatidae)

Valvatoidea:

Federkiemenschnecken (Valvatidae)

![]()

![]() Architectonicoidea:

Perspektivschnecken (Architectonicidae)

Architectonicoidea:

Perspektivschnecken (Architectonicidae)

Euthyneura

![]()

![]() Pteropoda

(Flügelfüßer): Seeschmetterlinge (Thecosomata) und See-Engel (Gymnosomata).

Pteropoda

(Flügelfüßer): Seeschmetterlinge (Thecosomata) und See-Engel (Gymnosomata).

![]() Ringipleura

Ringipleura

![]()

![]() Nudipleura:

Nacktkiemerschnecken (Nudibranchia).

Nudipleura:

Nacktkiemerschnecken (Nudibranchia).

![]() Tectipleura

Tectipleura

![]()

![]() Acochlidiimorpha

Acochlidiimorpha

![]()

![]() Aplysiida:

z.B. Seehasen (Aplysiidae).

Aplysiida:

z.B. Seehasen (Aplysiidae).

![]()

![]() Cephalaspidea:

z.B. Blasenschnecken (Bullidae).

Cephalaspidea:

z.B. Blasenschnecken (Bullidae).

![]()

![]() Sacoglossa:

z.B. Plakobranchidae: Grüne Samtschnecke (Elysia viridis);

oder Zweiklappige

Schnecken (Juliidae: Berthelinia).

Sacoglossa:

z.B. Plakobranchidae: Grüne Samtschnecke (Elysia viridis);

oder Zweiklappige

Schnecken (Juliidae: Berthelinia).

![]()

![]() Eupulmonata

Eupulmonata

![]()

![]() Ellobioidea:

z.B. Küstenschnecken (Ellobiidae) und

Zwerghornschnecken (Carychiidae).

Ellobioidea:

z.B. Küstenschnecken (Ellobiidae) und

Zwerghornschnecken (Carychiidae).

![]()

![]() Systellommatophora

Systellommatophora

![]()

![]() Stylommatophora:

Landlungenschnecken: z.B. Schnirkelschnecken (Helicidae) etc.

Stylommatophora:

Landlungenschnecken: z.B. Schnirkelschnecken (Helicidae) etc.

![]()

![]() Hygrophila:

Schlammschnecken (Lymnaeidae) und

Posthornschnecken (Planorbidae) etc.

Hygrophila:

Schlammschnecken (Lymnaeidae) und

Posthornschnecken (Planorbidae) etc.

Nach der klassischen Systematik (THIELE 1931) verstand man als Hinterkiemerschnecken (Opisthobranchia) eine Gruppe meereslebender Schnecken, im Verlauf deren Stammesgeschichte die Torsion sich wieder rückgängig entwickelt hatte, woraufhin die Kiemen sich wieder hinter dem Herzen befand, anstatt davor, wie bei den Vorderkiemern ("Prosobranchia", s.o.). Nachdem Hinterkiemerschnecken zum großen Teil stark oder sogar vollständig reduzierte Schalen besitzen, sind die fossilen Nachweise rar. Auf der Grundlage der sogenannten molekularen Uhr konnte man jedoch Rückschlüsse darauf schließen, dass die Hinterkiemerschnecken bereits seit dem Karbon (vor 358,9 - 298,9 Mio. Jahren) auf der Erde existieren.

Seeschmetterlinge (Thecosomata, hier: Limacina helicina) gehören zu den Flügelfüßern (Pteropoda), haben aber noch eine Schale. Quelle: CHICHVARKHIN, A. (2016). |

Blasenschnecke (Bulla quoyii): Kalifornien, USA. Bild: L. Colmer (iNaturalist). |

|

Blasenschnecke (Bulla gouldiana): Kalifornien, USA. Bild: Alexis T. (iNaturalist). |

Viele Hinterkiemerschnecken haben gemeinsam, dass ihre Schale zu unterschiedlichem Grade zurückgebildet ist: Kopfschildschnecken (Cephalaspidea), wie z.B. die Blasenschnecken (Bullidae) besitzen noch eine dünnwandige blasenförmige Schale. Die Anaspidea, unter diesen die Seehasen (Aplysiidae) besitzen eine innere, stark reduzierte Schale. Und schließlich die sogenannten Flügelfüßer (Pteropoda), bemerkenswerte, frei im Meer lebende Schnecken, teilen sich in zwei Gruppen auf: Die See-Schmetterlinge (Thecosomata), die noch eine kleine, durchscheinende Schale besitzen, und die See-Engel (Gymnosomata), die gar keine Schale mehr besitzen.

Die Kopfschildschnecken (Cephalaspidea) haben ihren Namen vom Kopfschild: Einer Verbreiterung des Kopfes, die dazu dient, im Boden nach Beute zu graben und außerdem den Mantelraum der Schnecke vor eindringendem Substrat zu schützen. Kopfschildschnecken jagen andere Hinterkiemerschnecken, meereslebende Borstenwürmer und fressen Foraminiferen. Viele Arten haben gut entwickelte Augen und zusätzliche Sinnesorgane, die ihnen die Beutesuche erleichtern. Das sogenannte Hancock'sche Organ beispielsweise ist ein chemisches Sinnesorgan neben der rechten Rhinophore. Manche Arten besitzen auch Wimperbündel am Mund, mit denen sie die Schleimspur ihrer Beute verfolgen können. Zu den Kopfschildschnecken gehören z.B. die Blasenschnecken (Bullidae, vgl. Bilder rechts).

Zu den Kopfschildschnecken gehören aber auch Nacktschnecken, wie zum Beispiel Philinopsis cyanea (Familie Aglajidae). Zu den Aglajidae gehören neben der Gattung Philinopsis zum Beispiel auch Chelidonura und Navanax. Ihre Radula ist zurück gebildet, aber dennoch fressen sie auch andere Schnecken, wie zum Beispiel Blasenschnecken, die vollständig, einschließlich Schale, verschlungen werden, indem die Kopfschildschnecke den Schlund ausstülpt und gleichzeitig die Beute einsaugt. Die unverdauliche Schale wird etwas später wieder ausgewürgt. Dies schränkt die Schnecke allerdings dahingehend ein, dass sie nur Nahrung zu sich nehmen kann, die kleiner ist, als sie selbst. Navanax inermis, der an der amerikanischen Westküste von Kalifornien bis Mexiko, sowie im Golf von Mexiko vorkommt, wird jedoch immerhin bis 22 cm groß und ist die größte Art der Familie.

Im Gegensatz zu den winzigen Flügelfüßern können die Seehasen (Aplysiidae) sehr groß werden: Die größte Art, der Schwarze Seehase (Aplysia vaccaria), verbreitet im nordöstlichen Pazifischen Ozean, besonders entlang der Küste Kaliforniens und in Baja California, kann bis zu 75cm lang werden und bis zu 14 kg wiegen. Ihren Namen verdanken die Seehasen ihren großen, verlängerten Rhinophoren, die an Hasenohren erinnern. Die etwas korpulent aussehenden Meeresnacktschnecken besitzen eine dünne innere Schale aus Protein, die aber vom Mantel verdeckt wird.

Seehasen wurden nicht nur aufgrund ihrer Größe bekannt, aufgrund ihrer sehr groß ausgebildeten Nervenzellen wurden sie auch für neurobiologische Experimente genutzt.

![]() Seehasenartige (Aplysiida)

Seehasenartige (Aplysiida)

Zweiklappenschnecke (Berthelinia babai): Victoria, Australien. Bild: Rebecca Lloyd (iNaturalist). |

|

Zweiklappenschnecke (Berthelinia babai): Victoria. Australien. Bild: Kade (iNaturalist). |

Das wichtigste gemeinsame Merkmal dieser heterogenen Schneckengruppe ist der Schlundsack, von dem auch ihr Name herrührt, in dem das vordere Ende der Radula sitzt. Im Schlundsack sammeln sich auch die abgenutzten Radulazähne, so dass er mit zunehmendem Alter der Schnecke an Volumen zunimmt. Schlundsackschnecken können ein oder zwei Paar Fühler besitzen, bei manchen Arten sind die Fühler aber auch ganz zurück gebildet.

Grüne Samtschnecke (Elysia viridis): Schouwen-Duiveland, Niederlande. Bild: Lynn Biscop (iNaturalist). |

Wer annahm dass Tiere keine Photosynthese betreiben können, hat grundsätzlich nicht unrecht: Jedoch umgehen mehrere Schlundsackschneckenarten diese Regel, indem sie Kleptoplastie betreiben: Aus den Pflanzenteilen, die sie fressen, sammeln sie die die Chloroplasten und lagern sie in ihrem Körper ein, worauf sie die Photosyntheseprodukte der Blattgrünkörner nützen und überdies eine ungewöhnliche grüne Farbe erhalten. Zu diesen Schnecken zählt z.B. die Grüne Samtschnecke (Elysia viridis), die im nordöstlichen Atlantik, von Norwegen bis zum Mittelmeer verbreitet ist und vorwiegend von Algen (Codium fragile) lebt, deren Chloroplasten sie sich aneignet. Man kann diese Schnecken also mit einigem Fug und Recht als "Schnecken mit Solarantrieb" bezeichnen.

![]() Schnecken mit Solarantrieb.

Schnecken mit Solarantrieb.

![]() WoRMS: MolluscaBase eds. (2025):

Plakobranchidae J.E. GRAY, 1840.

WoRMS: MolluscaBase eds. (2025):

Plakobranchidae J.E. GRAY, 1840.

Eine weitere Regel ist, dass Schnecken sich von Muscheln (Bivalvia) darin unterscheiden, dass sie eine einteilige, spiralig gewundene Schale besitzen, im Gegensatz zur zweiklappigen, symmetrischen Schale der Muscheln (vgl. dazu: "Was Muschel und was Schnecke?" von O.W. Paget). Auch das ist prinzipiell richtig, es sei denn man spricht von den Zweiklappenschnecken (Juliidae). Diese besitzen bemerkenswerterweise eine zweiteilige Schale (vgl. Bilder links). Allerdings ist bei ihnen von der Schale nur die linke Schalenklappe homolog der Schale der übrigen Schnecken. Die rechte Schalenklappe ist eine sekundär entstandene Bildung des Mantels.

Als Fossilien werden sie daher oft mit Muscheln verwechselt, rezent (und es ist erst seit 1959 bekannt, dass es rezente Arten der Juliidae gibt) kann man aber deutlich erkennen, dass es sich um Schnecken handelt.

![]() Schlundsackschnecken (Sacoglossa).

Schlundsackschnecken (Sacoglossa).

![]() WoRMS: MolluscaBase eds. (2025):

Juliidae E.A.SMITH, 1885.

WoRMS: MolluscaBase eds. (2025):

Juliidae E.A.SMITH, 1885.

Spitze Blasenschnecke (Physella acuta): Elsass, Frankreich. Bild: Nataël Adam (iNaturalist). |

System der "Pulmonata": (Stark vereinfachte Version; Vollständige Übersicht auf WoRMS).

![]() WoRMS: MolluscaBase eds. (2025):

Tectipleura.

WoRMS: MolluscaBase eds. (2025):

Tectipleura.![]() BOUCHET, P., ROCROI,

J.P. et al. (2017): "Revised classification, nomenclator and typification of

gastropod and monoplacophoran families". Malacologia. 61(1-2): 1-526.

BOUCHET, P., ROCROI,

J.P. et al. (2017): "Revised classification, nomenclator and typification of

gastropod and monoplacophoran families". Malacologia. 61(1-2): 1-526.

Florida leatherleaf (Leidyula floridiana, Veronicellidae). Bild: Turner Brockman (iNaturalist): Florida Keys, USA. |

Das dargestellte vereinfachte System auf der Basis von WoRMS zeigt die Aufteilung der vormals als Pulmonata bekannten Lungenschnecken:

Während die Landlungenschnecken (Stylommatophora) mit den Küstenschneckenartigen (Ellobioidea) und den Systellomatophora zu einer Gruppe, den Eupulmonata ("Echte Lungenschnecken") zusammengefasst wurden, wurden die Hygrophila (vormals Teile der Wasserlungenschnecken - Basommatophora) diesen gegenübergestellt. Zu den Hygrophila gehören Schneckenfamilien, wie die Schlammschnecken (Lymnaeidae), die Posthornschnecken (Planorbidae), die Flussnapfschnecken (Acroloxidae) und die Blasenschnecken (Physidae).

Die Lederblattschnecken genannten Nacktschnecken der Familie Veronicellidae kommen in den tropischen und subtropischen Gebieten von Amerika, Asien und Afrika vor und gehören zur Gruppe der Systellommatophora. In ihrem ursprünglichen Verbreitungsgebiet leben sie in primären, aber auch sekundären Wäldern des Flachlandes, wo sie Pflanzen und Detritus (zerfallendes organisches Material) fressen. Inzwischen sind sie z. T. auch außerhalb ihres ursprünglichen Lebensraumes, z.B. auf einige pazifische Inseln, verschleppt worden. Wo sie vom Menschen eingeschleppt wurden, können sie auch zu einem Landwirtschaftsschädling werden. Insbesondere in den USA wurden einige aus der Karibik eingeschleppte Veronicellidae als Landwirtschafts- und Gartenschädling eingestuft.

![]() Wikipedia:

Veronicellidae (Englisch).

Wikipedia:

Veronicellidae (Englisch).

Letzte Änderung: 28.11.2025 (Robert Nordsieck).