| 2. Abschnitt |

| Teil 1: Wirtschaftliche Schneckenzucht (Landschnecken) |

|

Teil 3: Kaurischnecken (Cypraeidae) | Teil 4: Kegelschnecken (Conidae) | ||

|

1. Abschnitt:

Meeresschnecken spielen seit Jahrtausenden eine wichtige Rolle in der Geschichte des Menschen. Von der Antike bis zur Moderne wurden sie nicht nur als Nahrungsmittel genutzt, sondern lieferten auch wertvolle Rohstoffe wie Farbstoffe und Perlmutt. Die Purpurschnecken der Familie Muricidae lieferten den berühmten Tyrischen Purpur, ein Zeichen königlicher Macht und Reichtums, während die Schalen von Meerohrschnecken (Abalonen, Haliotidae) für ihre schillernden Innenflächen bekannt sind und bis heute in der Schmuckherstellung Verwendung finden, auch wenn ein großer Teil davon heute durch Kunststoffe ersetzt wird.

Doch auch als Delikatesse sind Meeresschnecken nicht wegzudenken: In vielen Küstenregionen Europas, Asiens und Amerikas stehen Wellhornschnecken (Buccinum undatum), Strandschnecken (Littorina littorea) und Meerohrschnecken (Abalonen) auf den Speisekarten. Die Zucht dieser Tiere hat sich in vielen Ländern zu einem bedeutenden Wirtschaftszweig entwickelt, der jährlich Tausende Tonnen an Schneckenfleisch liefert.

In jüngerer Zeit stehen Nachhaltigkeit und der Schutz der Meeresökosysteme stärker im Fokus. Überfischung und Umweltverschmutzung setzen den Beständen zu, und die Aquakultur gewinnt zunehmend an Bedeutung. Während die Zucht von Abalonen und Wellhornschnecken bereits in mehreren Ländern etabliert ist, werden Methoden zur nachhaltigen Nutzung auch für andere Arten erforscht.

Die folgenden Abschnitte geben einen Überblick über die wirtschaftlich genutzten Meeresschnecken und beleuchten ihre Bedeutung, Nutzung und die Herausforderungen, denen sie heute gegenüberstehen.

|

Wussten Sie schon? Stachelschnecken, wie die Herkuleskeule, sind nicht immer stachelig: Bolinus brandaris lebt auf weichem Ozeanboden und auf felsigem Untergrund. Auf Hart-boden bilden die Schnecken aber weniger und kür-zere Stacheln aus: Diese verhindern, dass das Tier im weichen Boden einsinkt. |

Die Riesenstachelschnecke (Chicoreus ramosus) lebt im tropischen Indopazifik und wird über 30 cm groß. Wie andere Stachelschnecken frisst sie vor allem andere Weichtiere, wie Schnecken und Muscheln. Bild: H. Zell. |

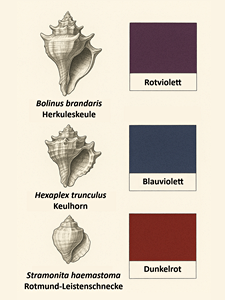

Die bekanntesten Vertreter der Purpurschnecken sind:

|

In den Gewässern nördlich des Mittelmeers, vom Nordatlantik über die Nord- und Ostsee bis nach Grönland und Kanada wird auch die Nordische Purpurschnecke (Nucella lapillus) zu den Purpurschnecken gezählt, allerdings kam es nördlich des Mittelmeers in deutlich geringerem Maße zur Produktion von Purpur. Aus dem 7. Jahrhundert konnte aber eine Färberwerkstatt im irischen County Mayo nachgewiesen werden, in der diese Schnecken zur Farbherstellung benutzt wurden.

Aufgrund ihrer Bedrohung aufgrund der Wasserverschmutzung durch Tributylzinn (vgl. Abschnitt "Wellhornschnecken") ist Nucella lapillus in der Nord- und Ostsee nach der deutschen Bundesartenschutzverordnung geschützt.

![]() GUCKELSBERGER,

M. (2013): Purple Murex Dye in Antiquity. Studienarbeit an der Universität

Island, Fak. f. Geisteswissenschaften, Latein, 2013.

S. 8 - 12.

(Link).

GUCKELSBERGER,

M. (2013): Purple Murex Dye in Antiquity. Studienarbeit an der Universität

Island, Fak. f. Geisteswissenschaften, Latein, 2013.

S. 8 - 12.

(Link).

![]() Purpurfärberei von der frühen Römischen Kaiserzeit bis zum Ende des

Byzantinischen Reiches (Wikipedia).

Purpurfärberei von der frühen Römischen Kaiserzeit bis zum Ende des

Byzantinischen Reiches (Wikipedia).

![]() Nordische Purpurschnecke (Nucella lapillus) (Wikipedia).

Nordische Purpurschnecke (Nucella lapillus) (Wikipedia).

![]() Nordische

Purpurschnecke, Steinchenschnecke (Nucella lapillus). In: WIESE,

V., JANKE, K.: Die Meeresschnecken und

-muscheln Deutschlands, S. 174. Quelle & Meyer Verlag 2021.

Nordische

Purpurschnecke, Steinchenschnecke (Nucella lapillus). In: WIESE,

V., JANKE, K.: Die Meeresschnecken und

-muscheln Deutschlands, S. 174. Quelle & Meyer Verlag 2021.

Stachelschnecken sind nicht nur für ihre Verwendung in der Purpurherstellung bekannt, sondern auch für ihre besondere Lebensweise. Als Raubschnecken ernähren sie sich hauptsächlich von anderen Weichtieren wie Muscheln, Schnecken und sogar Artgenossen. Ihre Jagdmethoden variieren dabei je nach Art:

Rotmund-Leistenschnecke (Stramonita haemastoma) bei Lumio, Korsika. Bild: David Renoult (iNaturalist). |

Zusätzlich injiziert sie ein proteolytisches Enzym, das das Gewebe im Inneren auflöst, sowie einen lähmenden Wirkstoff, der verhindert, dass die Muschel ihre Klappen effektiv schließen kann. Diese Methode ist besonders für Austernfarmen in den USA problematisch, da sie erhebliche wirtschaftliche Schäden verursachen kann.

![]() CARRIKER,

M. R. (1981): Shell penetration and feeding by naticacean and muricacean

predatory gastropods: a synthesis. Malacologia 20 (2), S. 403–422. (PDF;

7,3 MB).

CARRIKER,

M. R. (1981): Shell penetration and feeding by naticacean and muricacean

predatory gastropods: a synthesis. Malacologia 20 (2), S. 403–422. (PDF;

7,3 MB).

Die Herkuleskeule (Bolinus brandaris) verfolgt hingegen eine andere Strategie: Anders als viele ihrer Verwandten bohrt sie kein Loch in die Schalen ihrer Beute. Stattdessen nutzt sie die robuste Struktur ihres Schalenrandes, um die Muschelschalen aufzuhebeln. Durch die enorme Hebelwirkung kann sie die Klappen der Muschel öffnen und das Gewebe im Inneren fressen. Andere Stachelschnecken werden teilweise durch die Stacheln angegriffen und von dort aus aufgefressen, da sie ihre Schalenmündung durch den hornigen Schalendeckel (Operculum) schützen.

Dieses Verhalten macht die Herkuleskeule zu einem besonders effizienten Räuber in mediterranen Gewässern. Zusammen mit der zunehmenden Überfischung und Wasserverschmutzung hat dies jedoch auch ökologische Folgen für die umgebende Meeresfauna.

![]() Bolinus brandaris: Artikel von Domenico

Pacifici auf

Monaco Nature Encyclopedia.

Bolinus brandaris: Artikel von Domenico

Pacifici auf

Monaco Nature Encyclopedia.

Die Keulhornschnecke (Hexaplex trunculus), kombiniert beide Methoden je nach Situation. Sie kann sowohl bohren als auch aufhebeln, was sie zu einem flexiblen und erfolgreichen Jäger macht.

Purpurschnecken und ihre Farbstoffe. Schemazeichnung nach Wikipedia. |

Archäologische Funde, etwa in Tyros und Sidon im heutigen Libanon, zeugen von riesigen Abfallhaufen aus zertrümmerten Schneckenschalen, die auf die intensive Nutzung hinweisen. Die Produktion war nicht nur aufwendig, sondern auch extrem geruchsintensiv – Purpurwerkstätten wurden deshalb meist weit außerhalb der Städte errichtet.

Der Purpurfarbstoff wird aus einem speziellen Drüsensekret der Purpurschnecken gewonnen. Dieses Sekret stammt aus der sogenannten Hypobranchialdrüse und enthält komplexe Farbstoffvorstufen. Die wichtigsten chemischen Verbindungen sind 6,6'-Dibromindigo (Purpur) und 6-Bromindigo (blauviolett).

Zunächst ist das Drüsensekret farblos. Erst durch Lichteinwirkung und Sauerstoffkontakt entwickeln sich die typischen violetten bis purpurnen Farbtöne. Der chemische Prozess ist dabei besonders faszinierend: Beim Trocknen der Sekretflüssigkeit oxidieren die enthaltenen Brom-Indigo-Verbindungen und entfalten ihre kräftige Färbung.

Die genaue Farbnuance hängt dabei von der Art der Schnecke sowie der Verarbeitung ab:

Einmal getrocknet, bleibt der Farbstoff licht- und waschecht – eine Eigenschaft, die ihn in der Antike extrem begehrt machte. Die hohen Kosten der Produktion führten dazu, dass der Purpur zeitweise wertvoller war als Gold und ein Symbol für Macht und Reichtum darstellte.

Heute spielen Purpurschnecken in der Textilindustrie kaum mehr eine Rolle. Der Farbstoff kann synthetisch hergestellt werden, und der Schutz der Tiere hat Vorrang. Dennoch sind Purpurschnecken als Beifang der Fischerei häufig betroffen und gelten in einigen Regionen als gefährdet. In der Kunst und Mode bleibt der legendäre Purpur jedoch ein Symbol für Eleganz und Herrschaft. Und die als Beifang gefangenen Stachelschnecken werden in Frankreich, Italien, Spanien und Portugal (in Spanien nennt man sie z.B. cañaillas) gekocht als würziges sea-food geschätzt.

Auf der anderen Seite haben Stachelschnecken, und darunter die Purpur produzierenden Schnecken, auch negative Auswirkungen auf die Umwelt. Während Stramonita haemastoma in den USA Austernbänke heimsucht und schädigt (s.o.), hat auch Bolinus brandaris merkliche Auswirkungen auf die lokale Fauna von Schnecken und Muscheln, besonders, wo die Art durch den Menschen freiwillig, oftmals aber auch unfreiwillig, eingeschleppt wird.

Wellhornschnecke (Buccinum undatum) an der Küste Schottlands. Bild: Jim Greenfield (iNaturalist). |

Wellhornschnecken sind Raubschnecken und Aasfresser. Sie erbeuten Muscheln, indem sie diese mit der Radula anbohren. Dabei nehmen sie eine spezialisierte Fußdrüse zu Hilfe, die den Kalk der Muschelschale auflöst. Die Diät der Wellhornschnecke ist aber vielfältig: Nicht nur Muscheln, auch Krebstiere, See-Igel und vielborstige Meereswürmer gehören zu ihrer bevorzugten Beute. Oftmals verfolgen Wellhornschnecken auch Seesterne und versuchen, von deren Beute zu profitieren. Für die Wellhornschnecke ist das nicht ganz ungefährlich: Manche Seesterne, etwa der Eis-Seestern (Marthasterias glacialis), der bevorzugt Jagd auf Weichtiere macht, können der Wellhornschnecke sehr wohl gefährlich werden. Ihr gut entwickelter Geruchssinn, unterstützt von ihrem langen Sipho, hilft der Schnecke bei der Beute- und Partnersuche, aber auch bei der Vermeidung von Feinden.

Die getrennt geschlechtlichen Wellhornschnecken paaren sich, abhängig vom Lebensraum, zu unterschiedlichen Jahreszeiten. Das Weibchen legt die Eier dann in einem Paket aus dickwandigen Eikapseln ab, von denen viele eine Anzahl von 600 bis 2000 Eiern enthalten. Doch nur aus wenigen Kapseln, schlüpfen letztendlich etwa 1% aller Jungschnecken, nachdem die vollständige Larvenentwicklung im Ei stattgefunden hat. Die übrigen Jungschnecken dienen ihren Geschwistern als Nahrung. Weitere Eikapseln sind überhaupt leer und dienen nur als zusätzlicher Schutz der "bewohnten" Kapseln.

Auch wenn die Wellhornschnecke in ihrem Verbreitungsgebiet, abhängig vom Salzgehalt des Wassers, grundsätzlich relativ häufig ist, sind die Populationen bedroht. Neben der Nutzung durch den Menschen ist dies vor allem der zunehmenden Verschmutzung des Meerwassers, etwa durch Tributylzinn aus dem Anstrich von Schiffen, aber auch der zunehmenden Erwärmung des Wassers zu schulden. Heute sind diese Wirkstoffe größtenteils verboten, doch ihre Wirkung hält noch immer an.

Einsiedlerkrebse (Pagurus bernhardus: Oosterschelde, Niederlande) wählen oft die verlassenen Schalen von Wellhornschnecken als neue Behausung. Bild: Adrie Rolloos (iNaturalist). |

![]() Familie Buccinidae -

Wellhornschnecken. In: WIESE, V., JANKE,

K.: Die Meeresschnecken und -muscheln Deutschlands, S. 181 ff. Quelle & Meyer

Verlag 2021.

Familie Buccinidae -

Wellhornschnecken. In: WIESE, V., JANKE,

K.: Die Meeresschnecken und -muscheln Deutschlands, S. 181 ff. Quelle & Meyer

Verlag 2021.![]() Die Wellhornschnecke (Buccinum

undatum): Biologie und Lebensweise.

Die Wellhornschnecke (Buccinum

undatum): Biologie und Lebensweise.

In vielen Küstenregionen gehört die Wellhornschnecke, einstmals auch "Kinkhorn" genannt, zu den seit historischen Zeiten vom Menschen genutzten Weichtieren. Während ihre Schalen als Musikinstrument, als Werkzeug oder als Handelgut benutzt wurden, nutzt der Mensch die Schnecke selbst seit ehemals als Nahrung: Besonders während der harten Wintermonate waren die Schnecken für die Fischer ein willkommenes Zubrot, da sie leicht zu fangen oder zu sammeln und überdies länger haltbar waren.

Daher hat die Wellhornschnecke auch in den meisten Sprachen einen eigenen Namen: Während man sie im englischen Sprachraum, zusammen mit einer Anzahl ähnlicher Schneckenarten als "whelks" bezeichnet, heißen Wellhornschnecken in Frankreich "boulots" oder "buccins", in den Niederlanden "wulken" und in Flandern "karakollen", geschuldet wahrscheinlich der spanischen Geschichte Flanderns.

Auch heute noch gehören Wellhornschnecken in der nordatlantischen Region fest zur traditionellen Küche, auch wenn die Art ihrer Zubereitung fast so vielfältig ist, wie die Namen in den unterschiedlichen Sprachen. Und so findet man heute noch Wellhornschnecken, seien es whelks, boulots oder wulken, immer noch auf den meisten Fischmärkten, die Schnecken werden als besonders in Großbritannien als streetfood mit Essig auf Märkten und an Imbissen ebenso verkauft, wie als Delikatesse in bekannten Restaurants.

|

Ostasiatische "Wellhornschnecken"? Buccinum isaotakii: Diese Art ist vor allem in den kalten Gewässern rund um Hokkaido (Japan) hei-misch. Sie wird oft frisch auf Märkten angeboten und in Suppen oder gegrillt serviert. Neptunea arthritica:Auch bekannt als "Japanese whelk". Diese Art kommt im Nordwestpazifik (und eingeschleppt im Schwarzen Meer) vor und wird häufig gekocht als Snack mit Sojasauce serviert.  "Asiatische Wellhornschnecke" (Rapana venosa, Muricidae) nahe Marseille. Bild: Frédéric André, iNaturalist.org. Rapana venosa: Obwohl sie zur Familie der Sta-chelschnecken (Muricidae) gehört, wird sie oft als "whelk" vermarktet. Ursprünglich aus dem Japa-nischen Meer stammend, wurde sie durch Schiffs-verkehr (Ballastwasser) bis an die europäische Atlantikküste und das Schwarze Meer verschleppt. In China gilt sie als Delikatesse und wird oft gegrillt oder gedämpft angeboten. |

![]() Whelks - scavengers that can drill into mussel shells!: Meeresbiologe Prof.

Charles Griffiths berichtet über die Lebensweise südafrikanischer

Wellhornschnecken (Burnupena).

Whelks - scavengers that can drill into mussel shells!: Meeresbiologe Prof.

Charles Griffiths berichtet über die Lebensweise südafrikanischer

Wellhornschnecken (Burnupena).

Wellhornschnecken sind nicht nur an den Küsten Europas ein beliebtes Gericht,

sondern inzwischen auch in vielen anderen Teilen der Welt. Während sie in

Großbritannien traditionell in Essig eingelegt und als "Whelks in Vinegar" auf

Märkten verkauft werden, gelten sie in Frankreich als Delikatesse. Hier werden

sie als Bulots Mayonnaise serviert – in Salzwasser gegart und mit einer würzigen

Mayonnaise gereicht. Diese Spezialität findet man vor allem in den Fischmärkten

der Normandie und der Bretagne.

In Belgien heißen die Schnecken

karakollen oder wulken und werden auf Jahrmärkten und Straßenfesten in kräftigen

Kräutersuden gegart und heiß serviert. Ihr intensiver, leicht salziger Geschmack

macht sie zu einem beliebten Snack.

Auch in Asien sind Wellhornschnecken

beliebt. In Korea werden sie als Golbaengi Muchim (골뱅이 무침) zubereitet – dabei

werden die Schnecken mit Gemüse, scharfer Chilipaste (gochujang) und Sesamöl

angemacht und als Beilage zu kaltem Reiswein serviert. In China findet man sie

häufig in Suppen und Eintöpfen, in Japan werden Wellhornschnecken als Zutat in

Suppen oder roh als Sashimi verwendet.

Auch in der Delikatessenküche gewinnen Wellhornschnecken zunehmend an Bedeutung. Ein Beispiel für eine moderne Entwicklung sind die "Whelk Spring Rolls" aus der Küche des bekannten Seafood-Starkochs Rick Stein und seines Sohnes Jack Stein: Eine Fusion aus asiatischer Kochkunst und europäischer Tradition. Die zarten Schneckenstücke werden in Teigblätter eingewickelt und knusprig frittiert – ein Gericht, das sich wachsender Beliebtheit erfreut.

![]() Unsung Seafood:

Rick Stein tries Jack's Whelk Springrolls.

Unsung Seafood:

Rick Stein tries Jack's Whelk Springrolls.

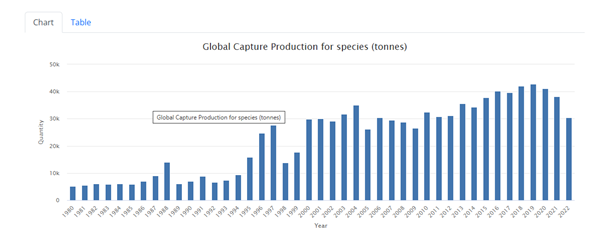

Weltweite Fangquoten der Wellhornschnecke (Buccinum undatum). Quelle: FAO: Whelk (Buccinum undatum). |

![]() FAO: Whelk (Buccinum undatum): Seite der UN Food and Agriculture Organization (FAO) mit Daten zu Verbreitung und Fischereizahlen der Wellhornschnecke.

FAO: Whelk (Buccinum undatum): Seite der UN Food and Agriculture Organization (FAO) mit Daten zu Verbreitung und Fischereizahlen der Wellhornschnecke.

Ein Großteil der gefangenen Wellhornschnecken wird in speziellen Verarbeitungsbetrieben gereinigt, gekocht und konserviert, bevor sie tiefgefroren nach Asien verschifft werden. Die Schnecken werden dort entweder direkt verkauft oder weiterverarbeitet – häufig zu Konserven oder getrockneten Produkten.

In zunehmendem Maße werden sich daher Gedanken über eine nachhaltigere Nutzung der Wellhornschnecke und einen Schutz der natürlichen Populationen gemacht, die in ihren Ökosystemen eine bedeutende Rolle spielen (s.o.).

Eine Möglichkeit zur Entlastung der natürlichen Vorkommen der Wellhornschnecke sind dabei z.B. sogenannte Aquakulturen, d.h. Farmen, in denen wasserlebende Tiere, wie die Wellhornschnecke, gehalten, gezüchtet und aufgezogen werden.

Ein solches Projekt wird z.B. aus Dänemark beschrieben, ähnliche Farmen sind aber auch in Frankreich, Kanada, Großbritannien und Belgien entstanden.

![]() NIELSEN,

J.W., Rønfeldt, J.L. (2022): "Appraisal of a

novel fishery of whelks (Buccinum undatum) in Danish Waters". Regional

Studies in Marine Science 56. (Link).

NIELSEN,

J.W., Rønfeldt, J.L. (2022): "Appraisal of a

novel fishery of whelks (Buccinum undatum) in Danish Waters". Regional

Studies in Marine Science 56. (Link).

![]() CBC Kanada:

Commercial whelk fishery opens in eastern Cape Breton (Nova Scotia, Kanada).

CBC Kanada:

Commercial whelk fishery opens in eastern Cape Breton (Nova Scotia, Kanada).

![]() Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO), Kanada: Whelk (Buccinum undatum) ...

Newfoundland and Labrador Region: Wirtschaftliche

Wellhornschnecken-Fischerei an der Südküste Neufundlands.

Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO), Kanada: Whelk (Buccinum undatum) ...

Newfoundland and Labrador Region: Wirtschaftliche

Wellhornschnecken-Fischerei an der Südküste Neufundlands.

Die Wellhornschnecke gilt zwar als widerstandsfähig, doch Überfischung und der Einsatz von umweltbelastenden Fischereimethoden haben in den letzten Jahren zu Bestandsrückgängen geführt. Besonders die Nutzung von Schleppnetzen beschädigt die Meeresböden, was auch die natürlichen Lebensräume der Schnecken beeinträchtigt. Darüberhinaus werden Wellhornschnecken, ebenso wie andere Meerestiere, durch die allgemeine Verschlechterung der Wasserqualität durch den Menschen, aber auch durch den Kilmawandel, beeinträchtigt. Nachdem die Wellhornschnecke eine Raubschnecke oder ein Aasfresser ist, akkumuliert sie außerdem Schadstoffe aus den Organismen ihrer Beute und wird daher noch stärker in Mitleidenschaft gezogen, als etwa pflanzenfressende Meeresschnecken.

Großbritannien hat als eines der ersten Länder Schutzmaßnahmen eingeführt, die Mindestgrößen für den Fang festlegen und bestimmte Fangmethoden regulieren. Auch in den Niederlanden und Irland wird zunehmend auf nachhaltige Fischerei geachtet, um die Bestände langfristig zu sichern.

![]() North Western Inshore Fisheries and Conservation Authority (NWIFCA)

(Großbritannien):

Managing sustainable fisheries: Shellfish: Whelk.

North Western Inshore Fisheries and Conservation Authority (NWIFCA)

(Großbritannien):

Managing sustainable fisheries: Shellfish: Whelk.

Strandschnecken (Littorina littorea) bei Niedrigwasser. Bild: L. Packer (iNaturalist), Massachusetts, USA. |

Bei ihrer Lebensweise in der Gezeitenzone ist den Strandschnecken besonders ihr muskulöser Fuß sehr nützlich, mit dem sie sich unter Zuhilfenahme des Sohlenschleims gut an der glatten und oft rutschigen Oberfläche der Felsen festhalten können, ohne auch bei starkem Wellengang davon gespült zu werden. Strandschnecken ernähren sich hauptsächlich vom Algenbewuchs der Küstenfelsen, den sie mit ihrer Raspelzunge (Radula) abweiden. Besonders aktiv sind die Tiere naturgemäß während der Flut, wenn ihre Nahrungsquellen unter Wasser stehen. Interessant ist auch, dass Strandschnecken je nach Standort unterschiedliche Nahrungsstrategien entwickeln: An Küsten mit starkem Wellengang neigen sie dazu, fest sitzende Algen abzuweiden, während sie in ruhigeren Gewässern auch weiche Algenfilme von der Oberfläche abraspeln.

Die Strandschnecken sind getrenntgeschlechtlich. Die Paarung erfolgt meist im Frühjahr, oft synchron mit den Gezeitenzyklen. Nach der im Inneren des Körpers stattfindenden Befruchtung legen die Weibchen kleine Eikapseln an geschützten Stellen ab. Aus den Eiern schlüpfen freischwimmende Veliger-Larven, die sich im Plankton entwickeln, bevor sie sich am Boden absetzen und zum erwachsenen Tier heranwachsen.

|

Strandschnecken der Nord- und Ostsee Folgende Arten der Strandschnecken (Littorinidae) kommen an Nord- und Ostsee vor: - Große Strandschnecke (Littorina littorea) - Flache Strandschnecke (Littorina obtusata) - Spitze Strandschnecke (Melarhaphe neritoides) - Felsenstrandschnecke (Littorina saxatilis). (vgl. MolluscaBase eds. (2025). Littorinidae CHILDREN, 1834).  Große Strandschnecke (Littorina littorea), Maine, USA. Bild: Grace Shen, (iNaturalist). Bevorzugte Lebensräume: - Melaraphe neritoides: Höhlungen, Spritzzone. - Littorina saxatilis: Hartsubstrate, Hochwasserzone - Littorina obtusata: Felstümpel, Gezeitenzone - Littorina littorea: Hartsubstrate, bis 60m Tiefe |

![]() Wikipedia:

Litoral: Zonierung der Meeresküste (Erklärung derFachbegriffe).

Wikipedia:

Litoral: Zonierung der Meeresküste (Erklärung derFachbegriffe).

An den Küsten der Nord- und Ostsee sind Strandschnecken typische Bewohner der Gezeitenzone. Die häufigste Art ist die Große oder Gemeine Strandschnecke (Littorina littorea), die dort in riesigen Populationen auf Steinen, Buhnen und zwischen Seegraswiesen zu finden ist. Auch die Kleine Strandschnecke (Melarhaphe neritoides) besiedelt diesen Bereich, allerdings bevorzugt sie die höheren Zonen der Gezeitenbereiche, wo sie sich vor allem an senkrechten Felswänden festsetzt und in Felshöhlungen in der Spritzwasserzone lebt. Strandschnecken sind im Wesentlichen standorttreu, sie orientieren sich am Sonnenstand, um an ihren Ausgangspunkt zurückzukehren.

![]() Familie Littorinidae -

Strandschnecken. In: WIESE, V., JANKE,

K.: Die Meeresschnecken und -muscheln Deutschlands, S. 98 ff. Quelle & Meyer

Verlag 2021.

Familie Littorinidae -

Strandschnecken. In: WIESE, V., JANKE,

K.: Die Meeresschnecken und -muscheln Deutschlands, S. 98 ff. Quelle & Meyer

Verlag 2021.

Entlang der atlantischen Küste Europas, von Norwegen bis nach Portugal, sind Strandschnecken ebenfalls weit verbreitet. In diesen Regionen besiedeln sie felsige Küstenabschnitte ebenso wie Salzmarschen und Ästuare, wo sie sich perfekt an den Wechsel der Gezeiten angepasst haben.

An der Ostküste Nordamerikas sind vor allem die Große Strandschnecke (Littorina littorea) und die Felsenstrandschnecke (Littorina saxatilis) anzutreffen. Besonders die Große Strandschnecke gilt dort als invasive Art, die vermutlich im 19. Jahrhundert durch Schiffe aus Europa eingeführt wurde. Mittlerweile hat sie sich entlang der gesamten Küste bis nach Kanada verbreitet und wird sogar wirtschaftlich genutzt.

Strandschnecke (Littorina littorea) beim Abweiden des Algenbewuchses. Bild: Matreks (iNaturalist), Norwegen. |

Auch in den Seegraswiesen sind Strandschnecken sehr wichtig: Sie weiden den Algenbewuchs von den Seegraspflanzen ab und unterstützen dadurch das Wachstum der Pflanze. Seegraswiesen wiederum sind ein bedeutendes Ökosystem des Meeres.

Man bezeichnet Strandschnecken daher auch als "Gärtner der Gezeitenzonen".

![]() NABU:

Putzkolonne für Seegraswiesen: Strandschnecken (Littorinidae spp.).

NABU:

Putzkolonne für Seegraswiesen: Strandschnecken (Littorinidae spp.).

Durch ihre hohe Populationsdichte beeinflussen Strandschnecken auch andere Organismen. Die von ihnen freigelegten Flächen bieten Platz für die Ansiedlung neuer Algen und Kleinstlebewesen. Gleichzeitig sind die Schnecken auich eine wichtige Nahrungsquelle für viele Küstenvögel, Fische und Krebse. Auch die Schalen von Strandschnecken werden nach deren Ableben von Einsiedlerkrebsen, wie dem Langarm-Einsiedlerkrebs (Pagurus longicarpus) genutzt. Ursprünglich an der amerikanischen Ostküste verbreitet, wurde diese Krebsart inzwischen im Ballastwasser von Schiffen bis in die Nordsee verschleppt, wo sie seit 2022 nachgewiesen ist.

![]() NEUMANN,

H., KNEBELSBERGER, T., BARCO,

A., HASLOB, H. (2022): First record and spread

of the long-wristed hermit crab Pagurus longicarpus SAY,

1817 in the North Frisian Wadden Sea (Germany). BioInvasions Records 11/2, pp.

482–494 (PDF).

NEUMANN,

H., KNEBELSBERGER, T., BARCO,

A., HASLOB, H. (2022): First record and spread

of the long-wristed hermit crab Pagurus longicarpus SAY,

1817 in the North Frisian Wadden Sea (Germany). BioInvasions Records 11/2, pp.

482–494 (PDF).

![]() BLACKSTONE,

N.W., JOSLYN, A.R. (1984): Utilization and

preference for the introduced gastropod Littorina littorea (L.) by the

hermit crab Pagurus longicarpus (SAY)

at Guilford, Connecticut. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology

80/1, pp. 1-9 (Abstract).

BLACKSTONE,

N.W., JOSLYN, A.R. (1984): Utilization and

preference for the introduced gastropod Littorina littorea (L.) by the

hermit crab Pagurus longicarpus (SAY)

at Guilford, Connecticut. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology

80/1, pp. 1-9 (Abstract).

Da sie in direktem Kontakt mit dem Wasser leben und Schadstoffe über ihre Nahrung aufnehmen, spiegeln die Bestandszahlen und Gesundheit von Strandschnecken den Zustand ihrer Lebensräume wider. Sie sind daher nützliche Bioindikatoren für Umweltveränderungen. In der Nord- und Ostsee werden die Populationen von Strandschnecken regelmäßig in Umweltmonitoring-Programmen untersucht, um Rückschlüsse auf Schadstoffbelastung, Temperaturveränderungen und Versauerung der Meere ziehen zu können. Ähnlich, wie auch die Wellhornschnecken werden auch die Strandschnecken von den Auswirkungen der Meeresverschmutzung durch TBT in Mitleidenschaft gezogen.

In der Ostsee ist die Große Strandschnecke (Littorina littorea) auch ein Leitfossil: Nach dieser Art wurde das sogenannte Littorina-Meer benannt, das vor etwa 7000 Jahren im Gebiet der heutigen Ostsee entstand. Salzhaltiges Meerwasser drang dabei aus dem Atlantik in das bis dahin mit Süßwasser gefüllte Ostseebecken ein. Die sogenannte Littorina-Transgression, die tiefgreifende Auswirkungen auf Ökosysteme ebenso wie die Siedlungstätigkeit in der Umgebung hatte, ist dabei nach fossilen Nachweisen von Littorina littorea benannt, die aus der damaligen Zeit erstmals plötzlich nachgewiesen werden konnten.

![]() Littorina-Transgression (Wikipedia).

Littorina-Transgression (Wikipedia).

![]() RÖSSLER,

D. (2006): Reconstruction of the Littorina Transgression in the Western Baltic

Sea. Meereswissenschaftliche Berichte, Nr. 67. Institut für Ostseeforschung. (PDF).

RÖSSLER,

D. (2006): Reconstruction of the Littorina Transgression in the Western Baltic

Sea. Meereswissenschaftliche Berichte, Nr. 67. Institut für Ostseeforschung. (PDF).

Große Strandschnecke (Littorina littorea) bei Niedrigwasser. Bild: jsep1 (iNaturalist), Massachusetts, USA. |

Strandschnecken (caracolillos) in einem Restaurant in Spanien. Bild: L'irlandés (Wikipedia). |

Die Zubereitung der Strandschnecken erfolgt traditionell durch einfaches Kochen in Salzwasser, oft verfeinert mit einem Schuss Weißwein, Lorbeerblättern und etwas Knoblauch. Nach einer Kochzeit von etwa 10 bis 15 Minuten sind die Schnecken gar und werden häufig als Vorspeise oder Beilage serviert. Der Verzehr erfolgt direkt aus der Schale. Mit einer speziellen kleinen Nadel oder einem Zahnstocher wird das Schneckenfleisch aus dem Gehäuse gezogen. Der Geschmack ist leicht nussig und erinnert an Muscheln, jedoch mit einer eigenen, unverwechselbaren Note. In Frankreich gehören Bigorneaux zu den festen Bestandteilen der Plateaux de Fruits de Mer, der berühmten Meeresfrüchte-Platten, die auf vielen Märkten und in Restaurants angeboten werden. Auch in Belgien und den Niederlanden sind gekochte Strandschnecken häufig auf Wochenmärkten zu finden. Besonders in den Hafenstädten wird diese traditionelle Delikatesse oft frisch zubereitet verkauft.

Der Fang der Strandschnecken erfolgt traditionell per Hand oder mit speziellen Reusen, die zwischen Felsen und Seegras ausgebracht werden. In den letzten Jahren wurde die Nachhaltigkeit dieser Fischerei stärker reguliert, um Überfischung zu vermeiden und den Bestand der Strandschnecken zu schützen. In Frankreich hat es allerdings auch Tradition, bei Strandspaziergängen Strandschnecken zu sammeln und diese dann anschließend frisch zubereitet zu konsumieren.

![]() La pêche des bigorneaux (Französisch): Sammeln von Strandschnecken als

traditionelle Freizeitaktivität an den französischen Meeresküsten.

La pêche des bigorneaux (Französisch): Sammeln von Strandschnecken als

traditionelle Freizeitaktivität an den französischen Meeresküsten.

In Kantabrien im Norden Spaniens haben Strandschnecken sogar eine besonders lange Tradition: In der Grotte von Altamira an der Nordküste Spaniens wurden fossile Schalen-Überreste gefunden, die darauf hinweisen, dass Menschen bereits vor 15.000 Jahren dort Strandschnecken als Nahrung sammelten.

![]() Wikipedia:

Littorina littorea - Utilisation (Französisch).

Wikipedia:

Littorina littorea - Utilisation (Französisch).

Auch heute noch gehören im nordspanischen Kantabrien Strandschnecken, caracolillos genannt, zur Lokalküche. Die kleinen Schnecken werden meist in Salzwasser gekocht und mit einer einfachen, aber schmackhaften Sauce serviert.

Auch in den Häfen Galiciens oder in den Buchten des Baskenlandes sind Strandschnecken auf den Märkten zu finden, oft zusammen mit anderen Meeresfrüchten, wie Miesmuscheln oder Herzmuscheln. Vor allem auf den traditionellen Volksfesten sind sie ein fester Bestandteil der lokalen Gastronomie. Und auch in der Geschichte florierte der Handel mit den Schnecken: Auf dem historischen Markt von Bilbao, dem Mercado de la Ribera, dem größten überdachten Markt Spaniens, wurde schon im 19. Jahrhundert mit Schnecken gehandelt, die von den Händlern direkt aus den Küstengewässern Kantabriens und Galiciens hergebracht wurden, oft in Fässern eingelegt, so dass sie länger haltbar blieben. In den engen Gassen rund um den Markt wurden sie dann in großen Töpfen gekocht.

Damals war es in Bilbao sehr beliebt, die Schnecken mit einer kräftigen Knoblauchsauce oder einer scharfen Tomatenmarinade zu servieren, ein Gericht, das auch heute noch bei den Semana-Grande-Feierlichkeiten (Aste Nagusia) in Bilbao zur Anwendung kommt, wo man dieses Gericht in der Altstadt frisch zubereitet erhält.

In ähnlicher Weise fand auch hierzulande in den vergangenen Jahrhunderten ein

schwunghafter Handel mit Weinbergschnecken von Schwaben nach Wien statt: (![]() Geschichte der

Schneckenzucht).

Geschichte der

Schneckenzucht).

Strandschnecken sind in vielen Küstenregionen nicht nur eine kulinarische Delikatesse, sondern auch von wirtschaftlicher Bedeutung: Insbesondere in Frankreich und Spanien, Belgien und den Niederlanden, sowie in Großbritannien sind sie ein fester Bestandteil des Meeresfrüchtemarktes.

Der Fang der Schnecken erfolgt traditionell von Hand, vor allem während der

Ebbe, wenn die Tiere in den Gezeitentümpeln und an den Felsküsten leicht

erreichbar sind. In einigen Regionen werden dazu auch spezielle Reusen oder

Körbe verwendet, die zwischen den Felsen ausgelegt werden, um die Schnecken

einzufangen. Oft werden die Schnecken werden dann in kleinen Netzen oder Körben

abgepackt und an Marktständen angeboten.

Die größte Nachfrage nach

Strandschnecken besteht in Frankreich und Großbritannien. Interessanterweise

wird allerdings ein Teil der in Großbritannien gefangenen Schnecken auch nach

Asien exportiert, wo sie als Delikatesse gelten, besonders nach Südkorea und

Japan, wo Strandschnecken als Snack in Dosen konserviert und angeboten werden.

Die Verarbeitung für den Export erfolgt meist direkt in den Küstenregionen, wo

die Schnecken gereinigt, vorgekocht und dann entweder tiefgefroren oder in Dosen

verpackt versandt werden. Durch diese Konservierungsmethoden sind sie auch

außerhalb der Erntezeit verfügbar und können weltweit gehandelt werden.

In den letzten Jahren wurde die Nachhaltigkeit des Strandschneckenfangs stärker reguliert. In Großbritannien und Irland gibt es mittlerweile festgelegte Fangquoten sowie Mindestgrößen für den Fang, um die Bestände zu schützen. Auch in Frankreich gibt es strenge Vorschriften, um eine Überfischung der Bestände zu vermeiden. Die Einführung solcher Regulierungen war notwendig, da die Nachfrage in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen hat und Überfischung in manchen Regionen bereits spürbar wurde. Projekte zur Aufzucht und nachhaltigen Nutzung von Strandschnecken werden mittlerweile erforscht, um eine langfristige Sicherung der Bestände zu gewährleisten.

|

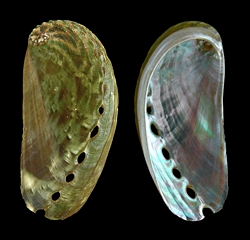

Was sind Abalones? Der Ausdruck Abalone stammt ursprünglich von den indigenen Einwohnern des heutigen Kalifornien. Die spanischen Kolonisten machten daraus "abulón", was auf Englisch zur Bezeichnung "Abalone" führte.  Meerohr (Haliotis asinina), Heron Island, Queensland, AUS. Bild: Pete Woodall, iNaturalist.org. Auf deutsch hat sich aufgrund der charakteristischen Schalenform der Begriff "Meerohr" durchgesetzt. |

Die auffällig flachen Gehäuse der Meerohrschnecken haben aufgrund ihrer sehr stark erweiterten Endwindung nicht nur eine charakteristische ohrförmige Form, sondern auch eine Reihe von kleinen Öffnungen entlang des Gehäuserandes. Diese Öffnungen dienen der Ableitung von Atemwasser sowie von Abfallstoffen aus der Mantelhöhle.

Schalenansicht (Ober- und Unterseite) eines Meerohrs (Haliotis asinina). Rechts: Großaufnahme des Schalen-Gewindes. Bild: H. Zell (Wikipedia), bearbeitet. |

Manche Meerohrschnecken (Haliotis gigantea) können sogar Perlen bilden, eine Fähigkeit, die sonst nur manche Muscheln besitzen.

Meerohrschnecken sind meist auf felsigen Untergründen zu finden, wo sie sich mit dem kräftigen, muskulösen Fuß festklammern. Das macht es potenziellen Fressfeinden, wie Seesternen, Kraken und bestimmten Fischarten und letztlich auch dem Menschen, sehr schwer, sie zu lösen, ähnlich wie eine Napfschnecke (Patellidae).

Die Hauptnahrung der Meerohrschnecken besteht aus Algen, die die Schnecken mithilfe ihrer Raspelzunge (Radula), vom Fels abweiden. Durch diese Ernährungsweise tragen sie zur Sauberkeit und Stabilität der Unterwasser-Vegetation bei und sind ein wesentlicher Bestandteil des marinen Ökosystems.

![]() Wikipedia:

Seeohren (Haliotis).

Wikipedia:

Seeohren (Haliotis).

![]() Peter Haffner: "Schnecken

mit Schrecken - Abalone-Fischen in Kalifornien". Mare 98 (2013).

Peter Haffner: "Schnecken

mit Schrecken - Abalone-Fischen in Kalifornien". Mare 98 (2013).

Meerohren vermehren sich durch externe Befruchtung, d.h. Männchen und Weibchen entlassen Ei- und Samenzellen ins umgebende Wasser, wo die Befruchtung stattfindet. Dabei produzieren die Tiere teilweise sehr große Mengen an Eiern, so kann die Rote Abalone (Haliotis rufescens) über 12 Mio. Eier produzieren. Die Entwicklung findet planktontisch über mehrere Larvenstadien (Trochophora- und Veliger-Larve) statt, bis zur Entwicklung der Jungschnecken, die sich dann an geeigneten Orten ansiedeln.

![]() WILSON,

N.H.F. & SCHIEL, D.R. (1995): Reproduction on

two species of abalone (Haliotis iris and H. australis) in

southern New Zealand. Marine and Freshwater Research 46(3), pp. 629 - 637. (Abstract).

WILSON,

N.H.F. & SCHIEL, D.R. (1995): Reproduction on

two species of abalone (Haliotis iris and H. australis) in

southern New Zealand. Marine and Freshwater Research 46(3), pp. 629 - 637. (Abstract).

![]() Joshua Williams and

Sarah Yesil:

Haliotis fulgens auf

Animal Diversity Web.

Joshua Williams and

Sarah Yesil:

Haliotis fulgens auf

Animal Diversity Web.

![]() Wikipedia:

Haliotis asinina: Life Cycle (Englisch).

Wikipedia:

Haliotis asinina: Life Cycle (Englisch).

"Pāua" (Haliotis iris) sind in der Natur kaum vom Untergrund zu unter- scheiden. Bild: Kevin Frank (iNaturalist), Wellington, NZ. |

Besonders an der Westküste der USA und in Mexiko sind große Bestände der Roten Abalone (Haliotis rufescens) zu finden. Kalifornien gilt als eines der historischen Zentren der Abalonenfischerei. Auch Japan, Südkorea und China betreiben großflächige Aquakulturen zur kommerziellen Nutzung der Meerohrschnecken. Australien und Neuseeland beheimaten ebenfalls große Populationen, wie die Schwarze Abalone (Haliotis rubra) und die Pāua (Haliotis iris), die wegen ihres farbenprächtigen Perlmutts, auch bei den neuseeländischen Ureinwohnern (Māori), besonders begehrt ist.

Südafrika beherbergt einige der seltensten und wertvollsten Arten der Haliotidae: Besonders die dort endemische Haliotis midae, auf Afrikaans perlemoen genannt, wird hier auch in nachhaltigen Aquakulturen gezüchtet. In freier Wildbahn sind die Bestände jedoch durch Überfischung stark gefährdet.

"Pāua" (Haliotis iris) sind bei den Māori beliebte Kunstobjekte. Bild: Peter de Lange (iNaturalist), Kapiti Island, NZ. |

Meerohrschnecken bevorzugen felsige Küstenregionen, wo sie sich in Spalten und unter Überhängen verbergen. Sie sind oft in der Gezeitenzone anzutreffen, wo sie sich von Algen ernähren. Die Jungtiere siedeln sich in seichterem Wasser an, während ältere Exemplare bis in Tiefen von 20 bis 30 Metern zu finden sind.

Die Schnecken sind strikt ortstreu und verlassen ihren Lebensraum selten, es sei denn, sie werden durch äußere Einflüsse wie Strömungen oder Stürme davongetragen. Diese Standorttreue macht sie jedoch auch anfällig für Umweltveränderungen, Verschmutzung und Überfischung.

Meerohrschnecken spielen in marinen Ökosystemen eine entscheidende Rolle. Als spezialisierte Weidegänger ernähren sie sich von verschiedenen Algen, insbesondere von Makroalgen wie Seetang und Kelp. Durch ihren Weidetätigkeit tragen sie wesentlich zur Regulierung des Algenwachstums bei und verhindern so das Überwuchern von Korallenriffen und anderen marinen Lebensräumen. In Gebieten mit stabilen Abalone-Populationen entstehen häufig sogenannte Kelpwälder, die Lebensraum und Nahrung für unzählige marine Arten bieten. Gleichzeitig schaffen die Meerohrschnecken durch ihren Fraß freie Flächen auf Felsen, die wiederum neuen Algenbewuchs und Siedlungsflächen für andere Organismen ermöglichen. Besonders Haliotis rufescens an der Westküste der USA trägt erheblich zur Stabilität dieser Ökosysteme bei.

Über diese ökologische Bedeutung hinaus sind Meerohrschnecken auch ein bedeutender Bestandteil des marinen Nahrungskreislauf: Sie dienen verschiedenen Meerestieren als Nahrungsquelle, darunter Kraken, Seesterne, Hummer und bestimmte Fischarten wie die Lippfische (Labridae). In Australien und Neuseeland gehören die Pāua-Schnecken (Haliotis iris) zur Beute großer Populationen von Hummern.

Aufgrund ihrer Standorttreue sind Meerohrschnecken sehr empfindlich gegenüber Umweltveränderungen aufgrund von Meeresverschmutzung, Überfischung und Klimawandel. Die Bestände sind daher ein wertvoller Indikator für die ökologische Gesundheit mariner Lebensräume. In Regionen mit starker Wasserverschmutzung gehen die Populationen rapide zurück, was wiederum das Gleichgewicht der Algenbestände gefährdet.

![]() Wikipedia:

Haliotis: Conservation (Englisch).

Wikipedia:

Haliotis: Conservation (Englisch).

Meerohrschnecken, auch bekannt als Abalone (Mz.: Abalonen), gelten in vielen Teilen der Welt als exquisite Delikatesse. Besonders in Asien, Australien, Neuseeland und den USA sind sie hoch geschätzt und gelten als Zeichen von Luxus und feiner Küche. Die Zubereitung von Abalone ist eine Kunst für sich, die teils über Generationen weitergegeben wird.

Tokobushi Sashimi in einem japanischen Restaurant. Quelle: Wikipedia. |

Japanische Tokobushi (トコブシ) sind Haliotis diversicolor, oftmals auch unter dem obsoleten Namen Sulculus diversicolor supertexta zu finden. Nachdem die japanischen Vorkommen der Schneckenart von Hokkaido bis Kyushu die Ansprüche des japanischen Marktes nicht stillen können, müssen die Tiere in größeren Mengen aus Taiwan und China, oder eine verwandte Art (Haliotis glabra GMELIN 1791) von den Philippinen importiert werden.

![]() Sushiuniversity.jp:

What is tokobushi abalone sushi?.

Sushiuniversity.jp:

What is tokobushi abalone sushi?.

![]() WoRMS: MolluscaBase eds. (2025):

Haliotis diversicolor REEVE,

1846.

WoRMS: MolluscaBase eds. (2025):

Haliotis diversicolor REEVE,

1846.

Zubereitungsmethoden rund um den Globus:

Aufgrund ihrer langsamen Wachstumsrate und der hohen Nachfrage gelten Abalonen heute als Luxusgut. Frisch geerntete Exemplare erreichen Spitzenpreise auf den Märkten und sind in Gourmetrestaurants weltweit eine seltene Delikatesse. Der Verzehr von wild gesammelten Abalonen ist in vielen Regionen streng reguliert oder gar verboten, um die Bestände zu schützen. Zunehmend wird daher auf Aquakultur gesetzt, um den hohen Bedarf zu decken, ohne die natürlichen Populationen weiter zu gefährden.

Die wirtschaftliche Nutzung der Meerohrschnecken ist weltweit von großer Bedeutung und reicht von der Lebensmittelindustrie bis hin zur Schmuckherstellung. Aufgrund ihres hohen Marktwerts zählen Abalone-Farmen heute zu den lukrativsten Aquakulturen in den Küstenregionen von Asien, Australien, Neuseeland, Südafrika und den USA. Wilde Bestände der Meerohrschnecken sind in vielen Regionen stark dezimiert, vor allem durch Überfischung und Umweltveränderungen. Daher hat sich die Aquakultur als nachhaltige Alternative etabliert:

Auch in manchen Teilen Europas wird das Grüne Meerohr (Haliotis tuberculata) vom Menschen als seafood genutzt. "Ormering" (nach der englischen Bezeichnung green ormer für Haliotis tuberculata) ist auf den Kanalinseln (Jersey, Guernesey und Anglesey) eine ähnlich traditionelle Freizeitbeschäftigung wie das Sammeln von Strandschnecken in Nordfrankreich. Nachdem die Schnecke aufgrund der ökologischen Belastung der Nordsee und des Englischen Kanals, sowie wegen der übermäßigen Befischung stellenweise selten geworden ist, ist das Sammeln grüner Meerohrschnecken auf den Kanalinseln heute streng reglementiert.

Grünes Meerohr (Haliotis tuberculata): Lanzarote, Kanaren. Bild: Oscar Sampedro (iNaturalist). |

Māori-Schnitzerei mit Augen aus Pāua (Haliotis iris). Bild: James Shook (Wikipedia). |

|

Aufgrund der hohen Nachfrage und der begrenzten Verfügbarkeit entwickelte sich in den letzten Jahrzehnten ein lukrativer Schwarzmarkt. Besonders in Südafrika, Australien und Neuseeland gibt es illegale Abalone-Fischerei, die oft von organisierten Verbrechergruppen kontrolliert wird. Die gestohlenen Bestände werden häufig nach China exportiert, wo sie als Delikatesse zu hohen Preisen verkauft werden. Überfischung und illegaler Handel haben in einigen Regionen zusätzlich zu einem dramatischen Rückgang der Bestände geführt. Besonders betroffen sind die Perlemoen (Haliotis midae) in Südafrika und die "Blacklip Abalone" (Haliotis rubra) in Australien, sowie die Pāua (Haliotis iris) in Neuseeland.

![]() Wikipedia:

Abalone fishing in South Africa (Englisch)

Wikipedia:

Abalone fishing in South Africa (Englisch)

![]() Wikipedia:

Pāua: Harvesting (Englisch).

Wikipedia:

Pāua: Harvesting (Englisch).

Die Chumash, ein indigenes Volk Kaliforniens, nutzten die Schalen von Meerohrschnecken als Währungseinheit. Dabei wurden kleine, flache Perlen aus dem Perlmutt der Schalen geschliffen und aufgefädelt. Diese Perlen dienten dann als Zahlungsmittel und hatten je nach Größe und Glanz unterschiedliche Werte. Auch andere Stämme der amerikanischen Westküste wie die Pomo und die Wiyot verwendeten Abalone-Schalen als Tauschmittel. Die Perlen galten als wertvoller als die unbearbeiteten Schalen und wurden häufig gegen Werkzeuge, Lebensmittel oder Schmuck eingetauscht.

Ähnlich wie die Kaurischnecken (Cypraeidae, z.B. Monetaria moneta), die in Afrika, Asien und Ozeanien als Währung genutzt wurden, erfüllten die Abalone-Schalen im pazifischen Raum eine ähnliche Rolle: Während Kaurischnecken aufgrund ihrer geringen Größe und der stabilen Form als Münzen dienten, wurden Abalone-Perlen in langen Schnüren aufgefädelt, die den Wert bestimmten.

Beide Währungen haben eine tiefe kulturelle Bedeutung. Die Kaurischnecke stand für Fruchtbarkeit und Wohlstand, während die Abalone-Schalen in der Symbolik der amerikanischen Ureinwohner für Wohlstand, Schutz und Verbundenheit zur Küste standen.

Letzte Änderung: 23.11.2025 (Robert Nordsieck).