| This page in English! |

LandschneckenGastropoda Cuvier, 1795 |

Riemenschnecke (Helicodonta obvoluta): Valganna (Lombardei, Italien), 440m. Bild: Alberto Colatore (iNaturalist). |

Helicina unizonata (Helicinidae): Orellana, Ecuador. Bild: Stephen Luk (iNaturalist). |

Dies erklärt auch, warum es einige Landschneckengruppen gibt, die noch einen Schalendeckel (Operculum) tragen, während er den meisten anderen Landschnecken fehlt. Deckeltragende Landschnecken haben auch, genauso wie ihre wasserlebenden Verwandten, nur ein Fühlerpaar mit den Augen an deren Basis.

Gestreifte Mulmnadel (Acicula lineata) aus Serpiano, Tessin. Bild: © Stefan Haller (schneckenfoto.ch). |

Schlanke Zwerghornschnecke (Carychium tridentatum): Kan- ton St. Gallen, Schweiz. Bild: © Stefan Haller. |

Mit großem Anstand die erfolgreichste Landschneckengruppe sind jedoch die Lungenschnecken (Eupulmonata). Sie haben ihre Mantelhöhle zu einer Lunge umfunktioniert und damit die Fähigkeit, Sauerstoff aus der Luft zu atmen, perfektioniert. In der Ordnung Ellobiidae finden sich die Küstenschnecken (Ellobiidae), aber auch die ausschließlich landlebenden Zwerghornschnecken (Carychiidae).

Ebenfalls zu den Eupulmonata gehört andererseits eine weitere Ordnung, die sich an das Landleben am besten angepasst haben und daher auch die größte Artenzahl und Vielfältigkeit alles Landschnecken erreicht haben: Die Landlungenschnecken (Stylommatophora), benannt nach ihrem zweiten, längeren Fühlerpaar, das die Augen trägt und der Schnecke so ein erweitertes Gesichtsfeld verschafft. Zu den Stylommatophora gehören so winzige Arten wie die Punktschnecke (Punctum pygmaeum, bis 1,6 mm Gehäusebreite) und so riesige Arten wie die Echte Achatschnecke (Achatina achatina, bis 20 cm Gehäuselänge). Im ganzen sind etwa 23.000 rezente Arten von Landlungenschnecken bekannt.

![]() Landschnecken:

Einteilung der Landschnecken.

Landschnecken:

Einteilung der Landschnecken.

![]() Wie gelangten die Schnecken an Land?

Wie gelangten die Schnecken an Land?

Östliche Heideschnecke (Xerolenta obvia): Puławy, Polen. Bild: Ewa Rauner-Bułczyńska (iNaturalist). |

Gemeine Schließmundschnecke (Alinda biplicata): Lambrecht, Rheinland-Pfalz. Bild: Matthias Buck (iNaturalist). |

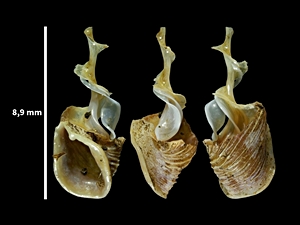

Endwindungen von Alinda biplicata, geöffnet. Sichtbar sind die Schalenspindel (Columella) und das Clausilium. Bild: Mathijs Zonneveld (iNaturalist). |

Im Gegensatz dazu gibt es jedoch auch wärmeliebende (xerophile) Arten, wie die Heideschnecken (Geomitridae) und die Zebraschnecke (Zebrina detrita: Enidae), die mit ihrer schwarz-weißen Schale gegen Sonnenlicht geschützt sind. Selbst diese findet man bei sonnigem Wetter jedoch oft an Pflanzen hängend, wo sie eine besondere Trockenruhe (Ästivation) halten.

Eine besondere Anpassung stellen die Schließmundschnecken (Clausiliidae), eine Familie kleiner Schnecken mit spindelförmig getürmter Schale, dar, die einen besonderen Schließapparat, das Clausiliar, entwickelt haben, das aus einem Schließplättchen (Clausilium) und mehreren Lamellen in den Endwindungen der Schale besteht (vgl. Bild rechts). Wenn die Schnecke sich in die Schale zurückzieht, verschließt das an der Schalenspindel befestigte Clausilium den Schalenmündung, um die Schnecke vor Austrocknung zu schützen.

![]() Landschnecken:

Schutz gegen Austrocknung.

Landschnecken:

Schutz gegen Austrocknung.

Luftatmung: Die meisten Landschnecken haben sich gut an Luftatmung angepasst. Bei den Lungenschnecken wurde die Mantelhöhle nach Zurückbildung der Kiemen zu einer einfachen Lunge entwickelt. Der Mantel schützt die Atemhöhle gegen Austrocknung, das Atemloch (Pneumostom) ist die einzige Öffnung der Mantelhöhle nach außen und kann von der Schnecke aktiv verschlossen werden, wiederum um die Austrocknung zu minimieren. Deckel tragende Landschnecken haben kein Atemloch, sie atmen durch sekundäre Luftatmung, eine Falte des Mantels dient ihnen als Lunge.

![]() Landschnecken:

Luftatmung.

Landschnecken:

Luftatmung.

Kubanische Baumschnecke (Polymita picta): Maisi, Kuba. Bild: Miguel Ernesto Suárez Blancart (iNaturalist). |

Gemeine Haarschnecke (Trochulus hispidus): Zuid Holland, Niederlande. Bild: Rob Westerduijn (iNaturalist). |

![]() Landschnecken:

Orientierung.

Landschnecken:

Orientierung.

Bodenbeschaffenheit: Schnecken kommen an Land vor allem auf kalkreichem Boden vor. Dort hat die Schnecke die Möglichkeit, Kalk zu Bau und Reparatur ihrer Schale aufzunehmen: Entweder direkt aus Boden oder Gestein oder über die Nahrung. Zusätzlich entsteht bei der Verwitterung von Kalk fruchtbarer Boden mit dichter Vegetationsschicht, was für die Schnecken sowohl Nahrungsquelle, als auch Schutz vor Fressfeinden und Austrocknung durch Sonnenlicht bedeutet.

![]() Landschnecken:

Bodenbeschaffenheit.

Landschnecken:

Bodenbeschaffenheit.

Tarnung: Landschnecken sind im Allgemeinen deutlich besser getarnt als ihre meereslebenden Verwandten, da ihre Schalen viel dünner und weniger gut gepanzert sind. Manche Schnecken können aktiv oder passiv Camouflage betreiben, da ihre Schalen über Härchen oder Wimpern verfügen, mit deren Hilfe die Schnecke ihre Schale mit Kot oder Erdpartikeln "verkleiden" kann. Zusätzlich senken diese Wimpern vermutlich die Verdunstungsgefahr. Der Polymorphismus mancher Gruppen, etwa der Bänderschnecken (Cepaea) oder der Kubanischen Baumschnecken (Polymita picta), mit zahlreichen möglichen Farben und Mustern dient dazu, dass immer ein Teil der Population vor einem gegebenen Hintergrund gegen auf Sicht jagende Fressfeinde, z.B. Vögel, geschützt ist.

![]() Landschnecken:

Tarnung (Camouflage).

Landschnecken:

Tarnung (Camouflage).

Spanische Wegschnecke (Arion vulgaris). Bild: Robert Nordsieck. |

Graugelbe Rucksackschnecke (Testacella haliotidea): Auck- land, Neuseeland. Bild: Joseph Knight (iNaturalist). |

Neben tatsächlichen Nacktschnecken, denen jede Form einer äußeren Schale fehlt, gibt es auch unterschiedliche Formen so genannter Halbnacktschnecken, z.B. Rucksackschnecken (Testacellidae) oder Daudebardien (Daudebardiinae: Oxychilidae), die zwar noch einen kleinen Schalenrest am Rücken tragen, diesen jedoch nicht mehr als Schutz nützen können.

Den meisten Nacktschnecken dient der Schleim als wichtigster Schutz gegen Austrocknung und Fressfeinde, überdies sind die meisten vorwiegend bei Dunkelheit oder Regenwetter aktiv. Bekannte Nacktschneckengruppen sind vor allem die einheimischen Wegschnecken (Arionidae) und Schnegel (Limacidae).

![]() Landschnecken:

Nacktschnecken.

Landschnecken:

Nacktschnecken.

Die große Artenvielfalt selbst einheimischer Landschnecken macht dem Laien eine Bestimmung oftmals sehr schwer. Sehr hilfreich sind dabei Bestimmungsbücher (vgl. Literatur), geeignete Bestimmungsseiten im Internet oder Bestimmungsschlüssel (vgl. Links). Oftmals macht eine genauere Bestimmung eine anatomische Untersuchung, etwa des Genitalapparats, durch einen Fachmann nötig.

![]() Landschnecken:

Bestimmung von Landschnecken.

Landschnecken:

Bestimmung von Landschnecken.

Die lebende Welt der Weichtiere auf weichtiere.at von Robert Nordsieck seit 25 Jahren: 2000 - 2025! |

![]() Der Youtube-Kanal von Weichtiere.at mit mehreren Videoclips zum Anschauen!

Der Youtube-Kanal von Weichtiere.at mit mehreren Videoclips zum Anschauen!

Neu: Die Seite über

Tigerschnegel (Limax maximus) auf

schnegel.at wurde komplett

überarbeitet und mit zahlreichen neuen Bildern von

Martina Eleveld,

besonders

über de

Paarung des Tigerschnegels, versehen, zusätzlich zu einer neuen

Video-Playlist zum selben Thema auf unserem YouTube-Kanal!

Bild: Haus der Natur in

Cismar.

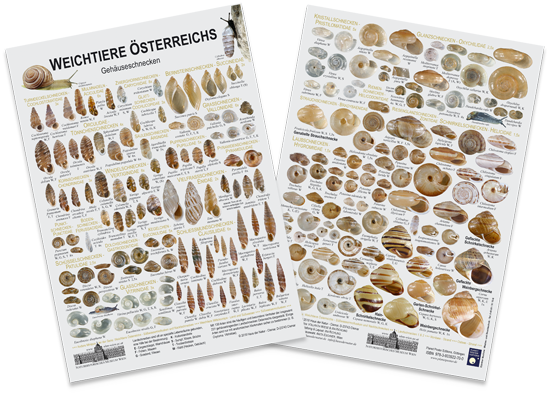

Bestimmungskarten

"Weichtiere Österreichs - Gehäuseschnecken" und

"Weichtiere Österreichs - Süßwasserschnecken und Nacktschnecken"

Erhältlich im

Naturhistorischen Museum in

Wien und im Haus der

Natur in Cismar, Deutschland.

Überblick über die deutschen und holländischen Bestimmungskarten:

http://www.miniposter.hausdernatur.de/.

http://www.mollusca.de:

Reichhaltige Seite der

Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft rund um die Weichtierforschung.

Molluskenforschung Austria

Österreichweite

Plattform für Molluskenforscher.

Naturkundemuseum Stuttgart: Weichtiere -

Bestimmung, Systematik, Fundmeldungen

Weichtiere beim Naturschutzbund Deutschland (NABU)

Letzte Änderung: 29.09.2025 (Robert Nordsieck).