| This page in English! |

Meeresschnecken |

|

|

Teil 2: Systematik | Teil 3: Morphologie und Entwicklung | Teil 4: Ökologie und Schutz |

| Wie gelangten die Schnecken an Land? |

Europa ist ein Beispiel für einen Kontinent, der von einer Reihe sehr unterschiedlicher Meere umgeben ist, die sich nicht nur in Temperatur, Salzgehalt und Strömungsverhältnissen, sondern auch in ihrer Entstehungsgeschichte und Artenvielfalt stark unterscheiden:

Diese Meere unterscheiden sich nicht nur in ihren physikalisch-chemischen Eigenschaften, sondern auch in ihrer faunistischen Zusammensetzung. Während im Atlantik und Mittelmeer viele tropisch-subtropische Elemente vertreten sind, dominieren in der Nord- und Ostsee eher boreale bis gemäßigte Arten – oft mit spezieller Anpassung an Gezeiten oder niedrigen Salzgehalt.

Im Folgenden werden die wichtigsten Lebensräume von Schnecken in den Meeren unserer Welt vorgestellt – von der Gezeitenzonen in Nordsee und Atlantik über Korallenriffe der tropischen Ozeane und die offene See der sieben Weltmeere bis in die tiefsten Abgründe der Tiefsee. Dabei stehen sowohl systematische Gruppen als auch ökologische Besonderheiten im Mittelpunkt.

![]() Wikipedia:

Meeresschnecken.

Wikipedia:

Meeresschnecken.

Meeresschnecken haben sich in alle Bereiche des Meeres ausgebreitet: Von der Brandungszone bis in die Tiefsee, von den Polen bis zum Äquator. Es gibt sie in Korallenriffen, auf Schwämmen, im Sandboden, an Felsen und Tangen und frei im Meer schwimmend. Dabei haben die Schnecken die ungewöhnlichsten Lebensweisen entwickelt. Die Veilchenschnecke (Janthina janthina) beispielsweise lebt unter einem selbstgebauten Floß aus Schleimblasen. Damit treibt sie über das Meer und frisst große Quallen, wenn sie auf sie trifft. Sogar an den schwarzen Rauchern (black smokers, hydrothermalen Quellen am Grunde der Tiefsee) leben Schnecken. Die bekannteste ist die Schuppenfuß-Schnecke mit ihrer eisenhaltigen Schale und Körperschuppen. Nicht weniger bemerkenswert sind die Wurmschnecken (Vermetidae): Sie verwachsen mit dem Korallenriff und ernähren sich, indem sie Plankton mit einem Schleimnetz aus dem Wasser fangen. Kegelschnecken (Conidae) schließlich machen mit harpunenförmigen Radulazähnen und Gift Jagd auf Würmer, andere Schnecken und sogar Fische. Selbst eher einfache Vertreter wie die Napfschnecken (Patellidae) legen als revierbildende Weidegänger interessante Verhaltensweisen an den Tag.

![]() NORDSIECK,

F. (1958): Meeresschnecken - Vom wunderlichen Treiben unbewusster Künstler.

Franck'sche Verlagshandlung, Stuttgart.

NORDSIECK,

F. (1958): Meeresschnecken - Vom wunderlichen Treiben unbewusster Künstler.

Franck'sche Verlagshandlung, Stuttgart.

![]() WIESE,

V., JANKE, K. (2021): Die Meeresschnecken und

-muscheln Deutschlands. Quelle & Meyer Verlag Wiebelsheim.

WIESE,

V., JANKE, K. (2021): Die Meeresschnecken und

-muscheln Deutschlands. Quelle & Meyer Verlag Wiebelsheim.

|

Küsten ohne nennenswerte Gezeiten – wie im Mittelmeer, Schwarzen Meer oder auch in der Ostsee – wirken auf den ersten Blick stabiler. Hier gibt es zwar kaum Tidenhub, doch andere Faktoren bestimmen die Lebensbedingungen: die Exposition gegenüber Wellenschlag, Lichtverhältnisse, Substrattypen und Wasserbewegung. In diesen Zonen finden sich andere angepasste Schneckenarten wie die Neritidae in Brackwasserbereichen, Cerithiidae auf Schlickflächen oder verschiedene Nacktkiemerschnecken (Nudibranchia), die häufig in Seegraswiesen oder auf Algenbewuchs leben.

Während Gezeitenküsten oft eine klar gegliederte Zonierung der Lebensräume aufweisen – von der Spritzwasserzone bis zum Sublitoral –, zeigen sich an gezeitenarmen Küsten eher fließende Übergänge zwischen Flachwasser und tieferen Bereichen. Auch die Artenzusammensetzung ist unterschiedlich: Während Gezeitenzonen eine Vielzahl spezialisierter Bewohner auf engem Raum beheimaten, finden sich in den gezeitenarmen Meeren häufiger endemische Arten, die sich über lange Zeiträume an stabile Umweltbedingungen angepasst haben.

Eine Netzreusenschnecke (Tritia reticulata) auf der Suche nach Beute. Bild: François Roche (iNaturalist). |

Zweimal täglich wird das flache Küstengebiet überflutet und wieder trocken gelegt. Dabei entstehen dynamische Lebensräume mit Schlick-, Sand- und Mischwatt, die hochgradig produktiv sind. Auch für viele Meeresschnecken bietet das Wattenmeer ideale Bedingungen.

Typische Vertreter sind:

|

Der hohe Nährstoffgehalt durch eingeschwemmte organische Substanz macht das Watt zu einem reichen Nahrungsraum – nicht nur für Schnecken, sondern auch für viele Zugvögel, Fische und andere Wirbellose.

![]() BUND:

Kleine Wattschnecke, große Wirkung.

BUND:

Kleine Wattschnecke, große Wirkung.

![]() Wikipedia:

Wattenmeer (Nordsee).

Wikipedia:

Wattenmeer (Nordsee).

Schnecken müssen im Watt extremen Bedingungen standhalten: Sauerstoffmangel im Schlick, hohe Temperaturschwankungen und Salzgehaltsschwankungen durch Regen oder Verdunstung bei Sonneneinstrahlung. Viele Arten überleben diese Phasen im Boden vergraben oder durch besondere Stoffwechselanpassungen: So können Strandschnecken (Littorinidae) dank ihres Schalendeckels (Operculum) auch Trockenfall-Perioden überstehen. Wellhornschnecken (Buccinum undatum) hingegen leben in den verschiedenen Phasen ihres Lebens in unterschiedlichen Tiefenzonen des Wattenmeers, wo sie andere Schnecken, sowie Muscheln und Würmer jagen.

Helmschnecke (Cassis cornuta) auf dem Ozeanboden am Kwajalein-Atoll. Bild: Scott & Jeanette Johnson (iNaturalist, Marshall-Inseln. |

Typische Lebensweisen von Schnecken am Meeresboden:

Beispiele häufiger Bodenbewohner:

Viele dieser Schnecken sind gut getarnt oder leben die meiste Zeit eingegraben, sodass man sie beim Tauchen oder Schnorcheln oft übersieht – dennoch bilden sie einen wichtigen Teil der benthischen Lebensgemeinschaft. Andere Schnecken, wie die Helmschnecken (Cassidae) haben extrem harte, dickwandige und widerstandsfähige Schalen entwickelt, um gegen Fressfeinde geschützt zu sein.

Große Fechterschnecke (Aliger gigas) auf Nahrungssuche. Bild: Donald Davesne (iNaturalist), Martinique (Karibik). |

Der Name Flügelschnecken rührt von ihrer großen, dickwandigen Schale her, die im Mündungsbereich flügelartig erweitert ist und das kriechende Tier fast vollständig schützt. Die sogeannte Stromboid-Kerbe, eine U-förmige Einkerbung am Mündungsrand, gehört zu den Erkennungszeichen der Familie. Flügelschnecken haben verlängerte Augenstiele, so dass sie unter der weiten schützenden Schalenmündung hervorschauen können, ohne den Kopf exponieren zu müssen. Dabei schaut oft ein Auge durch die Strombiod-Kerbe und eines durch den Siphonalkanal, aus dem die Schnecke sonst den Atemkanal ausstreckt.

Große Fechterschnecke (Aliger gigas) schaut unter ihrem Schalenrand hervor. Bild: Pauline Walsh Jacobson (iNaturalist, Virgin Islands. |

Große Fechterschnecke (Aliger gigas). Mit dem sichelförmigen Operculum kann die Schnecke sich wehren oder über den Ozeanboden "springen". Bild: Robin White (iNaturalist, Südküste von Kuba. |

Andere Gattungen, wie z.B. die Rote Fechterschnecke (Strombus pugilis) und die Große Fechterschnecke (Aliger gigas) haben deutlich kämpferische Namen. Dies liegt an dem sichelförmigen Schalendeckel (Operculum) dieser Schnecken. Sie benutzen das Operculum, um sich damit im Boden zu verankern und dann mit einer Bewegung des kräftigen muskulösen Fußes nach vorne zu katapultieren. Außer für diesen charakteristischen Ozeanboden-Sprung können die Fechterschnecken das Operculum auch wirksam verwenden, um sich gegen Feinde zu wehren: Daher der Name Fechterschnecke (Englisch: "Fighting Conch").

Die Flügelschnecken sind oft schön gefärbt und gemustert und werden auch aufgrund ihrer interessant geformten Schalen gesammelt. Zusätzlich werden sie in der Karibik auch roh oder gegrillt gegessen. Von den Eingeborenen wurden die großen, geschwungenen Gehäuse der Flügelschnecken auch als Schnecken-Horn, als Musikinstrument, genutzt.

Infolge der übermäßigen Sammlungstätigkeit ist die karibische "Queen conch", Aliger gigas (früher Strombus gigas), deren Schale bis zu 30cm groß werden kann, schon stark gefährdet. Lambis truncata wird mit 35 cm Schalengröße noch größer, die größte Flügelschnecke, Titanostrombus goliath, lebt aber an der Atlantikküste Brasiliens und erreicht bis zu 40cm Gehäuselänge.

![]() Der

Ozeanboden (auf weichtiere.at).

Der

Ozeanboden (auf weichtiere.at).

![]() Wikipedia:

Flügelschnecken (Strombidae).

Wikipedia:

Flügelschnecken (Strombidae).

![]() WoRMS: MolluscaBase eds. (2025):

Strombidae, RAFINESQUE 1815.

WoRMS: MolluscaBase eds. (2025):

Strombidae, RAFINESQUE 1815.

|

Grüne Lungen unter Wasser: Warum Seegraswiesen so wichtig sind!

|

Nadelschnecke (Bittium reticulatum) an der französischen Mittelmeer- küste (Hérault). Bild: Sylvain Le Bris (iNaturalist). |

|

Elysia viridis an der französischen Mittelmeerküste (Hérault). Bild: Sylvain Le Bris (iNaturalist). |

|

|

Was bedeutet PSU? Practical Saline Unit" (PSU), auf Deutsch "praktische Salinitätseinheit", ist eine Einheit zur Messung des Salzgehalts in Gewässern, insbesondere in Meerwasser. 1 PSU entspricht 1g Salz pro 1000g (= 1l) Wasser, also 0,1%, gemessen auf Grundlage der elektrischen Leitfähigkeit der Salzlösung. |

Die dichten Pflanzenteppiche bieten nicht nur Rückzugsraum für viele Jungfische und Wirbellose, sondern auch einen idealen Lebensraum für zahlreiche Schneckenarten. Diese nutzen die Halme als Nahrungsquelle, Kletterstruktur und Eiablageplatz. Überdies haben Seegraswiesen eine sehr große Bedeutung als Kohlendioxidverbraucher und Sauerstoffproduzent, aber auch bei der Stabilisierung des Küstenbodens (vgl. Kasten links).

Typische Bewohner sind:

|

Seegraswiesen sind empfindlich gegenüber Trübung, Eutrophierung und mechanischer Zerstörung. Ihr Rückgang beeinträchtigt ganze Küstenökosysteme – und mit ihnen die spezialisierten Schneckenarten, die dort leben und hat außerdem weitgehende Auswirkungen auf den Kohlendioxidkreislauf der Erde.

![]() WWF:

Artenlexikon Seegraswiesen.

WWF:

Artenlexikon Seegraswiesen.

![]() NABU:

Seegras: Kinderstube der Ostsee.

NABU:

Seegras: Kinderstube der Ostsee.

![]() Wikipedia:

Seegraswiesen.

Wikipedia:

Seegraswiesen.![]() Wikipedia:

Seagrass (Englisch).

Wikipedia:

Seagrass (Englisch).![]() YouTube Video:

NABU: "Lebensraum

Seegraswiese - Einzigartige Unterwasserwelten".

YouTube Video:

NABU: "Lebensraum

Seegraswiese - Einzigartige Unterwasserwelten".

Die Ostsee ist kein typisches Meer, sondern ein geologisch junges, fast abgeschlossenes Binnenmeer. Sie unterscheidet sich deutlich von der benachbarten Nordsee:

|

Viele echte Meeresarten können unter diesen Bedingungen nicht dauerhaft überleben, während rein süßwasserbewohnende Arten oft zu salzresistenten Formen geworden sind. Daraus ergibt sich eine verarmte, aber hoch spezialisierte Molluskenfauna, wie z.B. brackwasserangepasste Meeresschneckenarten (Peringia ulvae) und aus den Flussläufen eingewanderten Süßwasserschnecken.

So kommt z.B. die Gemeine Kahnschnecke (Theodoxus fluviatilis) dank ihrer hohen Brackwassertoleranz (bis ~ 10 PSU) vor allem im westlichen Teil der Ostsee in Flussmündungen auf hartem Untergrund, aber auch an der Küste vor. Die Schlammschnecke (Ampullaceana balthica) ist weniger brackwassertolerant (bis ~ 3 PSU) und daher vor allem in den weniger salzhaltigen Küstenregionen der Ostsee vor allem in flacheren, geschützten Buchten und Brackwasserlagunen anzutreffen.

![]() Unterwasserwelt

Ostsee:

Gehäuseschnecken.

Unterwasserwelt

Ostsee:

Gehäuseschnecken.

![]() Haus der Natur Cismar, Ostholstein:

Artenliste der Mollusken der Ostsee.

Haus der Natur Cismar, Ostholstein:

Artenliste der Mollusken der Ostsee.

![]() Weichtier des

Jahres 2004:

Gemeine Kahnschnecke (Theodoxus fluviatilis).

Weichtier des

Jahres 2004:

Gemeine Kahnschnecke (Theodoxus fluviatilis).

Entstehungsgeschichte der Ostsee seit dem Ende der letzten Eiszeit. Quelle: Wikipedia, überarbeitet. *: vor unserer Zeitrechnung. **: Heute Portlandia arctica: WoRMS: MolluscaBase eds. (2025): Portlandia arctica (J. E. GRAY, 1824). ***: Heute Ampullaceana balthica: WoRMS: MolluscaBase eds. (2025): Ampullaceana balthica (LINNAEUS, 1758). |

Die Gemeine Kahnschnecke (Theodoxus fluviatilis). Bild: Deistung (iNaturalist), Mecklenburg, DE. |

Bei tektonischen Landhebungen wurde dieser Salzwasser-Einfluss aber teilweise abgeschnitten, was dann zu einer zunehmenden Aussüßung der Ostsee durch einfließendes Süßwasser führte.

Die unterschiedlichen Zeitabschnitte in der Entwicklung der Ostsee werden nach den wichtigsten Zeigerorganismen benannt, die man fossil aus Ablagerungen aus der betreffenden Zeit gefunden hat.

Die Wandlung der Ostsee über die Zeit hatte außer auf ökologischen Lebensräume natürlich auch tiefgreifende Auswirkungen auf die Siedlungstätigkeit in den angrenzenden Landesteilen der damaligen Zeit.

Heute besteht ein regelmäßiger Wasseraustausch zwischen Nordsee und Ostsee durch den Kattegat und die Beltsee. Infolgedessen ist die westliche Ostsee salzreicher als die östliche, aufgrund des dort einfließenden Süßwassers aus den in die Ostsee mündenden Flüssen. Auch der Tidenhub ist in der Ostsee durch den Wasseraustausch mit der Nordsee zwar vorhanden, aber deutlich schwächer.

![]() Wikipedia:

Ostsee.

Wikipedia:

Ostsee.

![]() Wikipedia:

Korallenriffe.

Wikipedia:

Korallenriffe.

Gewellte Fass-Schnecke (Tonna galea) auf dem mit Schirmalgen (Aceta- bularia acetabulum) überwachsenen Ozeanboden. Bild: Stergios Vassilis (iNaturalist). |

Korallenriffe sind komplexe marine Ökosysteme, Lebensraum für eine Lebensgemeinschaft von unterschiedlichsten Pflanzen und Tieren, wie Würmern, Weichtieren, Schwämmen, Stachelhäutern und Krebstieren. Für viele Fische sind die Korallenriffe und der Schutz durch nesseltragende Bewohner eine willkommene Kinderstube.

Die Korallenriffe in den warmen, klaren Flachwasserzonen der Tropen bieten unzähligen Schneckenarten einen Lebensraum. Entsprechend vielseitig sind auch die Lebensweisen dieser unterschiedlichen Schneckenarten:

|

Fadenschnecke (Pteraeolidia ianthina) in New South Wales, Australien. Bild: Richard Ling (Flickr). |

Tonnenschnecken (Tonnidae): Die gewellte Fass-Schnecke (Tonna galea) ernährt sich von Stachelhäutern: Zu ihrer bevorzugten Beute gehören Seegurken (Holothuriidae). Die Beute wird mit dem sauren Speichel der Schnecke betäubt und das Kalkskelett damit aufgelöst. Der Speichel einer Tonnenschnecke enthält zwei- bis vierprozentige freie Schwefelsäure sowie Asparaginsäure. Tonnenschnecken leben unter anderem auch auf Korallenriffen, aber auch auf dem Ozeanboden.

Marmor-Kegelschnecke (Conus marmoreus) nähert sich einer Maulwurfs- Kaurischnecke (Talparia talpa). Marshall-Inseln, Westpazifik. Bild: Scott und Jeanette Johnson (iNaturalist). |

Besonders bekannt sind die Nacktkiemer (Nudibranchia), meereslebende Nacktschnecken, die eine außergewöhnliche Farbvielfalt zeigen. Dies mag daran liegen, dass die Nacktkiemer, obwohl sie keine Schale mehr besitzen, nicht ganz ungefährlich sind: Den fehlenden Schutz einer Schale machen viele Arten nämlich wett, indem sie die Nesselzellen der Polypen mit der Nahrung aufnehmen und diese dann aber nicht verdauen, sondern in ihre bunten Rückenanhänge transportieren. Dort werden diese Kleptocniden dann genutzt, um Feinde abzuwehren. Die teilweise sehr bunten Mantelanhänge (Papillen) der harmlosen Kaurischnecken (Cypraeidae) und Eischnecken (Ovulidae) haben möglicherweise die Aufgabe, eine ähnliche Wehrhaftigkeit vorzutäuschen, wie bei den Nacktkiemern.

Obwohl die erwachsenen Nacktkiemerschnecken keine Schale mehr besitzen, haben die planktonischen Veliger-Larven, durch die sie sich verbreiten, sehr wohl noch eine kleine Schale, die aber im Verlauf der Metamorphose zur Jungschnecke zurück gebildet wird.

Wurmschnecke (Thylacodes squamigerus), Monterey, Kalifornien. Bild: Cricket Raspet (iNaturalist). |

Wurmschnecken sind Filtrierer. Anders als die Muscheln durchfiltern sie aber das umgebende Wasser mit Hilfe ihrer Kiemen, manchmal auch eines vom Fuß hergestellten Schleimnetzes nach Plankton. Wie viele andere Meeresschnecken vermehren sich auch Wurmschnecken über planktonische Veliger-Larven. Aus diesen entwickeln sich die Jungschnecken, die zu Anfang noch eíne spiralig gewundene Schale haben, die später am endgültigen Sitzplatz dann zur röhrenförmigen Schale auswächst.

![]() Wikipedia:

Wurmschnecken.

Wikipedia:

Wurmschnecken.

Viele rifflebende Schneckenarten sind hochspezialisiert und reagieren ebenso empfindlich auf Umweltveränderungen wie die Korallenriffe, in denen sie leben. Besonders tropische Korallen sind extrem anfällig gegen Veränderungen der Wassertemperatur und der Lichtverhältnisse, beides Faktoren, die sich leicht ändern können, wenn der Meeresspiegel steigt oder sinkt. Die sogenannte Korallenbleiche ist eine der bedauerlichen Konsequenzen des zunehmenden Kohlendioxidgehalts in der Atmosphäre. Neben Erwärmung des Meerwassers hat dies, zusammen mit anderen Schadstoffgasen in der Luft die Folge, dass das Ozeanwasser zunehmend saurer wird. Die symbiotischen Algen, die in Korallenriffen leben, sterben dadurch ab und die Koralle verhungert. Da sie außerdem ihre Farbe verliert, spricht man von Korallenbleiche.

![]() Wikipedia:

Korallenbleiche.

Wikipedia:

Korallenbleiche.

Auch andere Faktoren beeinträchtigen die Korallenriffe ebenso, wie die Schnecken, die dort ihre Heimat haben: Sedimenteintrag, besonders durch übermäßiges Algenwachstum und die Versauerung des Meerwassers, sind nur einige davon. Nicht zuletzt beeinträchtigt der Mensch Korallenriffe auch unmittelbar, indem Korallenteile abgebrochen werden, um verkauft zu werden. Ebenso wie die Schalen der vielen bunten rifflebenden Schnecken (im Besonderen sind hier Kaurischnecken und Kegelschnecken zu nennen), sind auch Korallen beliebte Handelsobjekte, nicht nur zum Sammeln, sondern auch zur Herstellung unterschiedlicher Schmuckstücke.

Daher sind in der Vergangenheit bereits mehrere Jahre zum internationalen Jahr des Korallenriffs ausgerufen worden. Inwieweit Schutzmaßnahmen helfen werden, ist fraglich. Besonders bedenklich ist die Tatsache, dass eine Beeiträchtigung der Korallenriffe auch eine Beeinträchtigung der großen Vielfalt dort lebender Organismen bedeutet, nicht zuletzt der Schnecken und Muscheln.

In der offenen See, fernab von Küste, Riff und Meeresboden, leben nur wenige Schneckenarten. Die wenigen, die es gibt, sind dafür aber besonders spezialisiert: Pelagische Arten, die frei im Wasser schweben oder schwimmen. Viele von ihnen gehören zu Gruppen, die auf den ersten Blick kaum noch an klassische Schnecken erinnern.

Seeschmetterling (Limacina helicina), Japanisches Meer, NW-Küste. Quelle: CHICHVARKHIN, A. (2016). |

See-Engel (Clione limacina), Beaufort-Meer, Alaska. Bild: Kevin Raskoff (Quelle). |

Der Fuß der Flügelschnecken ist zu flossenartigen Anhängen erweitert ist, mit denen sie sich durchs Wasser bewegen: Dies hat auch zu ihrem wissenschaftlichen Namen geführt (CUVIER, 1804), der wörtlich Flügelfüßer bedeutet. See-Engel verwenden ihre flossenartigen Anhänge in einer ruderähnlichen Bewegung, weshalb sie auf Deutsch auch als Ruderschnecken bezeichnet werden.

Während die Seeschmetterlinge mit einem Schleimnetz im offenen Wasser Plankton fangen, jagen die See-Engel vor allem Seeschmetterlinge. Manche See-Engelarten besitzen zusätzliche Tentakel, manche sogar mit Saugnäpfen, um ihre Beute festzuhalten, während sie sie fressen. Unter ihnen gibt es Lauerjäger und Arten, die ihre Beute aktiv jagen.

Seeschmetterlinge sind sehr anfällig gegen die Beeinträchtigung ihres dünnwandigen Gehäuses durch die zunehmende Versauerung des Meerwassers.

![]() LISCHKA, S., RIEBESELL,

U. (2017): Metabolic response of Arctic pteropods to ocean acidification and

warming. Polar Biology 40, pp. 1211–1227. (Abstract).

LISCHKA, S., RIEBESELL,

U. (2017): Metabolic response of Arctic pteropods to ocean acidification and

warming. Polar Biology 40, pp. 1211–1227. (Abstract).

Um selbst vor Fressfeinden geschützt zu sein, produziert der Antarktische See-Engel Clione antarctica einen Abwehrstoff, ein erst kürzlich entdecktes Molekül namens Pteroenon. Flohkrebse (Hyperiella dilatata) nutzen dies aus, fangen einen See-Engel aus der großen Zahl heraus und tragen diesen mit sich herum, um selbst gegen Fressfeinde geschützt zu sein. Antarktische See-Engel kommen zum Teil in Dichten von bis zu 300 Individuen pro Kubikmeter Meerwasser vor und stellen eine bedeutende Nahrungsquelle für planktonfressende Meerestiere dar.

![]() Wikipedia:

Pteropoda (Englisch).

Wikipedia:

Pteropoda (Englisch).

![]() Wikipedia:

Clione_limacina (Englisch).

Wikipedia:

Clione_limacina (Englisch).

![]() Wikipedia:

Limacina_helicina (Englisch).

Wikipedia:

Limacina_helicina (Englisch).

![]() CHICHVARKHIN, A. (2016): "Shallow

water sea slugs (Gastropoda: Heterobranchia) from the northwestern coast of

the Sea of Japan, north of Peter the Great Bay, Russia". (Link).

CHICHVARKHIN, A. (2016): "Shallow

water sea slugs (Gastropoda: Heterobranchia) from the northwestern coast of

the Sea of Japan, north of Peter the Great Bay, Russia". (Link).

Andere Gruppen pelagischer Schnecken sind Pterotracheoidea (früher Heteropoda), wie z.B. Atlanta und Carinaria. Sie zeichnen sich durch transparente Körper, große Augen, Tentakel und ein verkleinertes oder internes Gehäuse aus.

Eine Veilchenschnecke (Jantina janthina) unter ihrem Schleimfloß an der Wasseroberfläche. New South Wales, Australien. Bild: Norm Farmer (iNaturalist). |

|

Schale der Veilchenschnecke (Jantina janthina). Bild: H. Zell. |

Veilchenschnecken schwimmen aber nicht eigentlich frei im Meer, sie bilden mit Hilfe einer Schleim abscheidenden Grube am Vorderfuß ein Floß aus Schleimblasen, an dem hängend sie an der Meeresoberflächen treiben, bis sie auf ihre Beute treffen. Da Veilchenschnecken in Rückenlage an ihrem Schaumfloß schwimmen, ist auch ihre Schale "verkehrt herum" gefärbt: Sie ist unten dunkler als oben, um die Schnecke besser zu tarnen. Im Gegensatz zu ihrem veilchenfarbigen Gehäuse ist der Weichkörper der Veilchenschnecke viel dunkler, fast schwarz gefärbt.

Trotz ihres "blumigen" Namens sind Veilchenschnecken Fleischfresser, die Jagd auf Quallen machen: Zur ihrer bevorzugten Beute gehören die Segelqualle (Velella velella) und die portugiesische Galeere (Physalia physalis). Damit die Veilchenschnecke die Qualle fressen kann, ohne von den Nesselzellen behelligt zu werden, ist ihr Kopf zu einer langen, zylindrischen Schnauze ausgezogen, an deren Spitze sich die Mundöffnung befindet. Die Fühler sind lang, etwa halb so lang wie der Fuß der Schnecke, und gegabelt. Die Augen sind winzig und befinden sich an der Basis der Fühler.

Veilchenschnecken sind über die warmen Gewässer tropischer und gemäßigter Meere verbreitet. Während man lebendige Veilchenschnecken an der Küste nur eher selten findet, werden ihre Schalen besonders nach Stürmen oft an den Küsten angeschwemmt, manchmal sogar noch mitsamt ihrem Schaumfloß. An Korallenriffen erscheinen Veilchenschnecken allerdings manchmal, um angeschwemmte Quallen zu fressen.

![]() Wikipedia:

Janthina

janthina (Englisch).

Wikipedia:

Janthina

janthina (Englisch).![]() WoRMS: MolluscaBase eds. (2025):

Janthina janthina (LINNAEUS, 1758).

WoRMS: MolluscaBase eds. (2025):

Janthina janthina (LINNAEUS, 1758).![]() Meeresschnecken des offenen Meeres (auf

weichtiere.at).

Meeresschnecken des offenen Meeres (auf

weichtiere.at).

Wendeltreppenschnecke (Epitonium scalare), Westaustralien. Bild: Glen Whisson (iNaturalist). |

Der Name Wendeltreppenschnecke rührt von den stark hervortretenden Rippen (costae) her, die besonders bei der Gattung Epitonium häufig zu sehen sind und die der Schale das Aussehen einer Wendeltreppe verleihen.

Auf Englisch heißt Epitonium scalare "Precious Wentletrap". Und in der Tat waren Wendeltreppenschnecken in historischer Zeit bei Sammlern sehr begehrt: So besaß z.B. Cosimo III. von Medici eine in seiner Sammlung, und Franz Stephan von Lothringen, der Gemahl Maria Theresias, zahlte einst 5000 Gulden, um eine Wendeltreppenschnecke in seinem Naturalienkabinett sein eigen nennen zu können.

Aus dem Naturalienkabinett Franz Stephans von Lothringen entstand später die Sammlung des Wiener Naturhistorischen Museums in Wien und dessen Mollusken-Sammlung bildet heute noch auf ihrer Seite eine Wendeltreppenschnecke ab.

![]() Wikipedia:

Epitonium scalare (Englisch).

Wikipedia:

Epitonium scalare (Englisch).

![]() Jacksonville Shell Club:

Epitonium scalare - The Precious Wentletrap.

Jacksonville Shell Club:

Epitonium scalare - The Precious Wentletrap.![]() WoRMS: MolluscaBase eds. (2025):

Epitoniidae S. S. BERRY, 1910 (1812).

WoRMS: MolluscaBase eds. (2025):

Epitoniidae S. S. BERRY, 1910 (1812).

![]() Naturhistorisches Museum Wien:

Die alte Naturaliensammlung 1748-1796.

Naturhistorisches Museum Wien:

Die alte Naturaliensammlung 1748-1796.

![]() Naturhistorisches Museum Wien:

Mollusken-Sammlung des Naturhistorischen Museums.

Naturhistorisches Museum Wien:

Mollusken-Sammlung des Naturhistorischen Museums.

Kantige Spindelschnecke (Neptunea despecta): Tromsø, Norwegen. Bild: Don-Jean Leandri-Breton (iNaturalist). |

Die Kantige Spindelschnecke (Neptunea despecta) kommt vom Nordatlantik bis zur Arktis vor und erreicht ähnliche Wassertiefen, wie Neptunea antiqua. Dabei erträgt sie Wassertemperaturen bis 5°C. Es wurden auch schon Spindelschnecken aus Tiefen bis 2000 m gemeldet.

Damit sind Spindelschnecken aber immer noch Schnecken der flacheren Meeresgebiete, die nur manchmal in tiefere Regionen vorstoßen. Andere Schnecken leben dauerhaft in sehr viel tieferen und lebensfeindlicheren Zonen.

![]() TAYLOR,

J.D. (1978): The diet of Buccinum undatum and Neptunea antiqua

(Gastropoda: Buccinidae). Journal of Conchology 29, S. 309.

TAYLOR,

J.D. (1978): The diet of Buccinum undatum and Neptunea antiqua

(Gastropoda: Buccinidae). Journal of Conchology 29, S. 309.

![]() Wikipedia:

Gemeine Spindelschnecke.

Wikipedia:

Gemeine Spindelschnecke.

| Chemosynthese – Leben ohne Licht Während Pflanzen und Algen mit Hilfe von Licht Photosyn-these betreiben, basiert das Leben an Hydrothermalquellen auf einem anderen Prinzip: der Chemosynthese. Statt Sonnenlicht nutzen Mikroorganismen chemische Ener-gie, etwa aus Schwefelwasserstoff (H₂S), Methan (CH₄) oder Eisenverbindungen, um aus CO₂ organische Verbindun-gen aufzubauen. Formelhaft vereinfacht: CO₂ + H₂S → Schwefelsäure (H₂SO₄) + organisches Mate-rial. Diese chemosynthetischen Bakterien leben: - frei im Wasser, - auf Oberflächen (z.B. Muschelschalen, Schneckenfüße) - in Symbiose mit Tieren, z.B. mit Bathymodiolus. Die Tiere ernähren sich dabei nicht direkt von der Umwelt, sondern von den Produkten ihrer symbiotischen Bakterien – ein Lebensprinzip, das völlig ohne Sonnenlicht auskommt. Diese Lebensweise verändert unser Verständnis davon, wo Leben existieren kann – nicht nur in der Tiefsee, sondern vielleicht auch auf fernen Monden wie z.B. dem Jupiter-Mond Europa oder dem Saturnmond Enceladus. |

Das Sonnenlicht kann nur bis in die oberen Wasserschichten vordringen. Infolgedessen ist bereits ab 200m Wassertiefe keine Photosynthese (und damit kein Pflanzenwachstum) mehr möglich und ab etwa 600m Wassertiefe herrscht vollständige Dunkelheit. Die Wassertemperatur sinkt bis nahe dem Gefrierpunkt. Bereits zwischen 500 und 1000m Wassertiefe sinkt die Temperatur zwischen 1,5 und 5°C, in rund 6000m Wassertiefe beträgt sie bereits fast 0°C. Zusätzlich steigt der Wasserdruck durch das Gewicht des darüberliegenden Wassers mit zunehmender Wassertiefe: In 1000m Wassertiefe beträgt der Wasserdruck etwa 100 bar (also 1000 kg/cm²), in 4000m Tiefe entsprechend 400 bar. Zum Vergleich: Der Normal-Luftdruck auf Meereshöhe beträgt 1013 hPa oder 1 bar!

Diese Lebensbedingungen in der Tiefsee sind eigentlich lebensfeindlich. Da keine Photosynthese möglich ist, gibt es keine Pflanzen, die normalerweise den Grundstock der Nahrungskette bilden würden. Dennoch gibt es in der Tiefsee eine Vielzahl hochspezialisierter Arten, die sich an diese Lebensbediingungen angepasst haben: Sie ernähren sich von abgestorbenem organischem Material, das auf den Ozeanboden sinkt, leben räuberisch oder auch in Symbiose mit Bakterien. Diese wiederum haben Wege entwickelt, unabhängig vom Licht aus Schwefelverbindungen und Methan Energie zu gewinnen. Diese sogenannte Chemosynthese (vgl. Kasten rechts) ist auf dem Planeten einzigartig.

Auch der Wachstumsprozess der meisten Tiere ist stark verlangsamt: Viele Arten werden sehr alt, da die Fortpflanzung unter diesen Umweltbedingungen erheblich erschwert ist. Viele Arten haben daher auch besondere Anpassungen, wie etwa Biolumineszenz, entwickelt, um entweder Beute oder Geschlechtspartner anzulocken.

Man unterscheidet grundsätzlich zwei Bereiche des Ozeans bis in die Tiefsee: Zum einen das Pelagial, also das freie Wasser, das aufgrund der genannten Bedingungen (Licht, Kälte, Druck) in mehrere Tiefenzonen unterschieden wird, und zum anderen das Benthal, also den Ozeanboden, auch dieser unterteilt in verschiedene Tiefenzonen.

Der tiefste Ort auf der Erde ist dabei der Marianengraben. Mit bis zu 11.000m Tiefe (Das Challenger-Tief südwestlich der Insel Guam) ist er der tiefste Meeresgraben der Erde und deutlich tiefer als der höchste Berg, der Mount Everest (8849m), hoch ist.

![]() Wikipedia:

Tiefsee.

Wikipedia:

Tiefsee.![]() WWF:

Faszinierendes Leben in der Tiefsee.

WWF:

Faszinierendes Leben in der Tiefsee.

![]() Wikipedia:

Marianengraben.

Wikipedia:

Marianengraben. ![]() Wikipedia:

Challengertief.

Wikipedia:

Challengertief.

Seeberge sind meist vulkanischen Ursprungs und erheben sich aus der Tiefsee, manchmal bis in die lichtdurchflutete (euphotische) Zone. Dann können darauf auch Pflanzen wachsen, was schlussendlich zu einer sehr hohen Artenvielfalt führt. Auf vielen von ihnen haben sich einzigartige Lebensgemeinschaften entwickelt, die aus Kaltwasserkorallen und Schwämmen bestehen, die ihrerseits wiederum von Krustentieren, Seesternen, Tiefseemuscheln und -schnecken bewohnt werden. Bedingt durch das große Beuteangebot ist hier auch der Fischreichtum sehr groß.

![]() Geomar.de:

Seamounts - Die Oasen der Ozeane.

Geomar.de:

Seamounts - Die Oasen der Ozeane.

Tiefsee-Schnecken (Lepetodrilus) an einem Black Smoker in Nova Scotia, Kanada. Quelle: ROGERS A.D. et al. (2012). (Link). |

Gegenwärtig sind über 350 Gebiete mit Schwarzen Rauchern bekannt. An einigen Schwarzen Rauchern kommen bis zu 300 verschiedene Arten vor, viele davon endemisch, d.h. nur an diesem Ort auffindbar.

Lebensraum von Bathymodiolus in der Tiefsee. Bild: NOAA. |

Wie an der Wasseroberfläche die Pflanzen, dienen diese Bakterien als Grundstock für eine einzigartige Nahrungskette, begonnen mit Röhrenwürmern, spezialisierten Schnecken und Muscheln, sowie unterschiedlichen Arten von Krebstieren und sogar Fischen. Viele Tiere nutzen die Bakterien auch nicht nur als Nahrung, sondern leben mit ihnen in Symbiose.

Ein gutes Beispiele für eine solche Symbiose ist die Tiefsee-Muschel Bathymodiolus, die rund um Schwarze Raucher in ganzen Muschelfeldern lebt, auf denen eine ganze Lebensgesellschaft anderer Tiere beheimatet ist. Bathymodiolus ernährt sich dabei mit Hilfe von symbiotischen Bakterien, die sie in besonderen Zellen (Bakteriozyten) in ihren Kiemen "züchtet".

![]() Wikipedia:

Bathymodiolus.

Wikipedia:

Bathymodiolus.

Die zahlreichen, zu Beginn der 2000er Jahre neu entdeckten Schneckenarten, die mit erstaunlichen Anpassungen in der Nähe der Schwarzen Raucher ("Hot Vents") vorkommen, wurden anfänglich als "Hot Vent Taxa" bezeichnet. Heute zählt man sie nach BOUCHET und ROCROI (2005) zu den Vetigastropoda (vgl. Systematik).

In dem 2001 erschienen französischen Film "Le pacte des loups (Der Pakt der Wölfe)" erklärt der von dem berühmten Naturforscher Buffon ins Gévaudan entsandte Naturforscher Grégoire de Fronsac: "Kein Tier hat Zähne aus Eisen!". Und tatsächlich erscheint dies äußerst unwahrscheinlich.

Schuppenfuß-Schnecke (Chrysomallon squamiferum) von rechts. Quelle: NAKAMURA, K. et al. (2012): Link. |

Die Schuppenfuß-Schnecke wurde erst 2001 entdeckt, im selben Jahr, als der Film herauskam. Die Tiere stammten von einem Schwarzen Raucher im Indischen Ozean, aus einem Hydrothermalfeld in über 2800m Tiefe, wo Wasser mit einer Temperatur von über 300°C aus dem Boden schießt, das Schwefel und Eisen enthält. Ebenso wie die Tiefsee-Miesmuschel Bathymodiolius verfügt Chrysomallon squamiferum über symbiotische Bakterien. Allerdings sind diese in ihrer Speiseröhre ansiedelt. Die Schnecke ernährt sich nicht direkt, sondern von den Stoffwechselprodukten ihrer Symbionten. Daher ist auch der Rest des Verdauungstraktes der Schnecke reduziert. Chrysomallon besitzt auch eine Radula, die aber keine Verwendung findet, da die Schnecke nichts frisst.

Ebenso besitzt die Schnecke zwar Fühler, aber keine erkennbaren Augen - diese würden ihr in der vollständigen Dunkelheit auch nichts nützen.

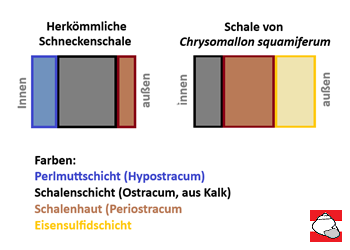

Die bis zu 4,5 cm großen Schale der Schnecke erinnert an eine Napfschnecke oder eine Kahnschnecke. Dort endet allerdings die Ähnlichkeit. Die Schalenwand ist nämlich aus drei Schichten aufgebaut. Das ist zwar bei anderen Schnecken auch so (Hypostracum, Ostracum und Periostracum), aber Chrysomallon hat diesen Bauplan etwas abgewandelt: Im Inneren befindet sich eine dünne Kalkschicht (die bei anderen Schnecken die Hauptschicht ausmacht). Diese wird abgedeckt von einer dicken organischen Schicht, die auf der Außenseite wieder von einer harten Schicht abgedeckt ist. Allerdings ist diese nicht kalzifiziert, sondern durch eingelagertes Eisensulfid verstärkt (vgl. Schemazeichnung links).

Aufbau der Schalenwand bei einer herkömmlichen Schnecke und bei Chrysomallon squamiferum im Vergleich. Bild: Robert Nordsieck. |

Diese Schale verhält sich wie die moderne Kompositpanzerung eines Kampfpanzers: Sie ist hart aber aufgrund der dicken organischen Schicht nachgiebig, so dass es fast unmöglich ist, sie zu zerbrechen oder zu durchbohren: Die Energie des Angriffs wird verteilt, so dass das Gehäuse nicht bricht, sondern sich höchstens verformt. Der Gattungsname der Schnecke iust griechisch und bedeutet "goldhaarig", ein Hinweis auf das Pyrit (Katzengold, FeS₂), das in der harten Außenschicht enthalten ist.

Der deutsche Name Schuppenfuß-Schnecke (und der lateinische Artname squamiferum - schuppentragend) rühren von den sogenannten Skleriten her, Schuppenplättchen, die den Fuß der Schnecke bedecken - ebenfalls eine sehr bemerkenswerte Anpassung. Deren Grundsubstanz ist Conchiolin, eine organische Substanz, die auch im der Schalenhaut (Periostracum) "normaler" Schnecken Verwendung findet, sowie aus eingelagerten Pyrit- und Greigit-Mineralen. Dabei ist nicht wirklich bekannt, ob diese Skleriten primär dem Schutz der Schnecke dienen sollen oder ein Abfallprodukt giftiger Schwefel-Verbindungen darstellen.

![]() Wikipedia:

Schuppenfuß-Schnecke.

Wikipedia:

Schuppenfuß-Schnecke.

![]() NAKAMURA,

K. et al. (2012). "Discovery of New Hydrothermal Activity and Chemosynthetic

Fauna on the Central Indian Ridge at 18°–20°S". PLoS ONE 7(3): e32965, (Link).

NAKAMURA,

K. et al. (2012). "Discovery of New Hydrothermal Activity and Chemosynthetic

Fauna on the Central Indian Ridge at 18°–20°S". PLoS ONE 7(3): e32965, (Link).

![]() ROGERS,

A.D., TYLER, P.A. et al. (2012) The Discovery

of New Deep-Sea Hydrothermal Vent Communities in the Southern Ocean and

Implications for Biogeography. PLoS Biol 10(1): e1001234, (Link).

ROGERS,

A.D., TYLER, P.A. et al. (2012) The Discovery

of New Deep-Sea Hydrothermal Vent Communities in the Southern Ocean and

Implications for Biogeography. PLoS Biol 10(1): e1001234, (Link).![]() SUZUKI,

Y., et al. (2006): Sclerite formation in the hydrothermal-vent "scaly-foot"

gastropod.

In: Earth and Planetary Science Letters, Vol. 242, (1–2), pp. 39-50., (Abstract).

SUZUKI,

Y., et al. (2006): Sclerite formation in the hydrothermal-vent "scaly-foot"

gastropod.

In: Earth and Planetary Science Letters, Vol. 242, (1–2), pp. 39-50., (Abstract).

Auch in den Tiefseebecken ist das Leben nicht unbedingt artenarm. Manganknollen in über 4000m Tiefe haben sich als Zentrum von Lebensgemeinschaften herausgestellt, die aus Schwämmen, Seegurken und Kopffüßern, sowie vielen Bodenlebewesen bestanden. Die Manganknollen werden dabei als "Felsersatz" genutzt, da sie oft das einzige harte Substrat im umgebenden weichen Ozeanboden sind.

Letzte Änderung: 29.11.2025 (Robert Nordsieck).