| This page in English! |

Süßwasserschnecken2. Teil: Lungenatmende Süßwasserschnecken |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| Artenzahlen rezenter Mollusca, verteilt auf Untergruppen, prozentual. Quellen: WoRMS: MolluscaBase eds. (2025): Mollusca LINNAEUS, 1758. | |||||||||||||||||||||||||||||||||

Schnecken und Muscheln sind die einzigen Weichtierklassen, die nicht nur im Meer, sondern auch im Süßwasser vorkommen – also in Flüssen und Bächen, in Seen, Teichen und Quellen. Die Bedingungen dort unterscheiden sich grundlegend vom weitgehend stabilen Lebensraum Meer. In Binnengewässern herrschen starke Schwankungen bei Temperatur, Wasserstand, Strömung und chemischer Zusammensetzung. Das stellt besondere Anforderungen an die Organismen, die dort leben.

Hinzu kommt die starke ökologische Fragmentierung: Viele Süßwasserlebensräume sind voneinander isoliert, was die genetische Trennung von Populationen und langfristig auch die Entstehung neuer Arten (adaptive Radiation) begünstigt. Diese Prozesse haben im Süßwasser – ebenso wie an Land – zu einer hohen Artenvielfalt innerhalb der Schnecken und Muscheln geführt.

Im Vergleich zu den übrigen Weichtierklassen, die ausschließlich im Meer vorkommen, stellen die Schnecken (Gastropoda) mit rund 73.000 bekannten rezenten Arten (Stand 2024) die artenreichste Gruppe der Mollusken dar – davon lebt etwa ein Drittel nicht im Meer. Auch die rund 20.000 Muschelarten (Bivalvia) sind zu einem erheblichen Teil im Süßwasser angesiedelt. Andere Weichtierklassen wie Käferschnecken, Kahnfüßer oder Kopffüßer sind dagegen ausschließlich im Meer zu finden.

| Systematik der Lungenschnecken: (vereinfacht!) | |

|

Heterobranchia Euthyneura Quelle: WoRMS: MolluscaBase eds. (2025): Heterobranchia BURMEISTER, 1837. |

Federkiemenschnecke (Valvata piscinalis, Valvatidae, Heterobranchia). Bild: Pierre Corbrion (iNaturalist): Beaumont-sur-Oise, Frankreich. |

Systematisch konnte die zusammenfassende Bezeichnung Lungenschnecken nicht standhalten. Man unterscheidet heute mehrere Gruppen von Lungenschnecken, die nicht zu einer gemeinsamen Gruppe zusammengefasst werden können, sondern sich hingegen vielmehr getrennt voneinander entwickelt haben. Das moderne System ist ein Spiegel dieser Verhältnisse, die teilweise erst aktuell erforscht werden können.

Die folgende Übersicht soll sich im Besonderen mit der Gruppe der Hygrophila ("Wasserlungenschnecken") befassen, also Schneckengruppen, die obwohl sie weder Kiemen noch Schalendeckel besitzen, dennoch in großer Zahl und Artenvielfalt das Süßwasser besiedelt haben.

![]() Meeresschnecken:

Systematik und Vielfalt:

Heterobranchia.

Meeresschnecken:

Systematik und Vielfalt:

Heterobranchia.

![]() Wie gelangten die Schnecken an Land?.

Wie gelangten die Schnecken an Land?.

| Systematik der Hygrophila: (vereinfacht!) |

Posthornschnecke (Planorbarius corneus, Planorbidae). Bild: © Alexander Mrkvicka, Wien. |

||

|

Hygrophila Quelle: WoRMS: MolluscaBase eds. (2025): Hygrophila A. FÉRUSSAC, 1822. |

Die kladistischen Untersuchungen (vgl. Kladistische Systematik) von BARKER (2001) und DAYRAT et al. (2001) ermittelten jedoch keine Monophylie der Basommatophora, sondern vielmehr der Hygrophila, wie sie im nebenstehenden vereinfachten System auf der Grundlage von WoRMS (2025) dargestellt werden.

![]() WoRMS: MolluscaBase eds. (2025):

Hygrophila A. FÉRUSSAC,

1822.

WoRMS: MolluscaBase eds. (2025):

Hygrophila A. FÉRUSSAC,

1822.![]() WoRMS: MolluscaBase eds. (2025):

Basommatophora KEFERSTEIN, 1865:

Quellen.

WoRMS: MolluscaBase eds. (2025):

Basommatophora KEFERSTEIN, 1865:

Quellen.

Unter der Überfamilie Lymnaeoidea werden daher heute vier Familien von süßwasserlebenden Lungenschnecken zusammengefasst, die auf dieser Seite näher betrachtet werden sollen:

Teichnapfschnecke (Acroloxus lacustris) auf einer Schlammschnecke. Bild: Sariai (iNaturalist): Sariai, Litauen. |

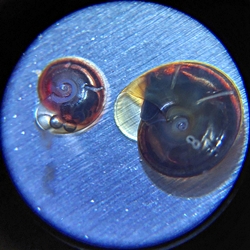

Dadurch unterscheidet die Teichnapfschnecke sich von den zahlreichen übrigen napfförmigen Süßwasserschnecken, in Europa speziell den zu den Tellerschnecken (Planorbidae) gehörenden Arten von Ancylus und Ferrissia, die stattdessen linksorientiert sind. Überdies zeigt bei den sehr ähnlich aussehenden Ferrissia-Arten die Schalenspitze nach rechts.

|

|

Ihre abgeflachte, asymmetrische Schale hilft den Teichnapfschnecken dabei, sich auch an glatten, schwankenden Substraten sicher festzuhalten. Die Tiere sind ausgesprochen standorttreu und können bei ungünstigen Bedingungen auch mehrere Wochen inaktiv verharren.

Mit nur etwa 4–7 mm Gehäuselänge gehören Teichnapfschnecken zu den kleineren Vertretern der Wasserlungenschnecken – sie sind aber aufgrund ihrer besonderen Form und Spezialisierung bemerkenswert. Die Fortpflanzung erfolgt über gallertige Eigelege, die an die Unterseite von Pflanzenteilen geklebt werden. Wie andere Wasserlungenschnecken atmet die Teichnapfschnecke atmosphärische Luft durch eine Atemöffnung (Pneumostom), die sie an die Wasseroberfläche bringt. Auf der rechten Seite besitzen Acroloxidae allerdings in der Lungenhöhle auch eine sekundäre Kieme.

Teichnapfschnecken sind wahrscheinlich eine stammesgeschichtlich sehr alte Schneckengruppe: Aufgrund der Kleinheit und Merkmalsarmut der Schalen ist die Fossillage jedoch nicht geklärt. Seit der mittleren Kreide (87 Millionen Jahren) werden einzelne Fossilien-Funde der Familie Acroloxidae zugeordnet, es wird aber vermutet, dass die Familie älteren Ursprungs ist.

Ökologisch spielen Teichnapfschnecken eine wichtige Rolle in der Nutzung des Biofilms auf Wasserpflanzen: Sie ernähren sich von Algen, Bakterien und Detritus, die sich auf den Pflanzenteilen ansammeln, und tragen so zur Gesundheit des Makrophytenbestands bei. Durch ihre Lebensweise sind sie besonders empfindlich gegenüber Wassertrübung, Verschlammung oder dem Rückgang von Unterwasserpflanzen – was sie regional auch zu einem Indikator für den Zustand pflanzenreicher Stillgewässer machen kann.

![]() BENTON,

M.J. (Ed.): The Fossil Record 2. Chapman & Hall, London 1993.

BENTON,

M.J. (Ed.): The Fossil Record 2. Chapman & Hall, London 1993.

![]() Francisco

Welter-Schultes:

Family summary: Acroloxidae.

Francisco

Welter-Schultes:

Family summary: Acroloxidae.

![]() Naturportal Südwest:

Acroloxus lacustris (LINNAEUS, 1758) -

Teichnapfschnecke.

Naturportal Südwest:

Acroloxus lacustris (LINNAEUS, 1758) -

Teichnapfschnecke.

![]() Süßwassernapfschnecken: Teichnapfschnecke

(Acroloxus lacustris).

Süßwassernapfschnecken: Teichnapfschnecke

(Acroloxus lacustris).

Spitzschlammschnecke (Lymnaea stagnalis). Bild: Robert Nordsieck. | |

Spitzschlammschnecke atmet an der Wasseroberfläche. Bild: Oleg Kosterin (iNaturalist): Shushenskiy, KX, Russland. |

Typisch für die Familie ist das hoch gewundene, rechtsgewundene Gehäuse, das bei der Spitzschlammschnecke (Lymnaea stagnalis) bis zu 7 cm lang werden kann. Damit sind diese Schnecken deutlich größer als die Weinbergschnecke (Helix pomatia), unsere größte einheimische landlebende Gehäuseschnecke. Abhängig vom Lebensraum weisen die Gehäuse aber eine erhebliche innerartliche Variabilität auf: So haben Exemplare in Brandungszonen großer Seen verkürzte Gewinde und eine breitere Mündung. Tiere, die in Fließgewässern im Schilfröhricht leben, bilden am äußeren Mündungsrand einen Haken, mit dem sie Schilfhalme umklammern.

Ohrschlammschnecke (Radix auricularia). Bild: © Alexander Mrkvicka, Wien. |

|

Kleine Sumpfschnecke oder Leberegelschnecke (Galba trunca- tula). Bild: © Alexander Mrkvicka, Wien. |

Schlammschnecken sind ausgesprochen anpassungsfähig, was sowohl ihre Verbreitung als auch ihre Ernährungsweise betrifft. Sie sind meist Aufwuchsfresser, weiden Algen, Bakterienrasen und Detritus von Pflanzen, Steinen und anderen Substraten ab. Manche Arten können bei starker Nahrungsverknappung auch auf Aas und Pflanzenreste zurückgreifen.

Wie andere Wasserlungenschnecken atmen Schlammschnecken atmosphärische Luft durch ein Atemloch (Pneumostom), können aber zeitweise auch über die Körperoberfläche Sauerstoff aufnehmen. In besonders sauerstoffarmen Gewässern steigen sie regelmäßig zur Oberfläche auf, um zu atmen.

Die Spitzschlammschnecke (Lymnaea stagnalis) toleriert pH-Werte von 6,5 bis 9. fehlt also beispielsweise in sauren Moorgewässern und anderen kalkarmen Habitaten. Das zeitweilige Trockenfallen ihres Lebensraumes und das Durchfrieren von Gewässern im Winter kann sie jedoch überstehen. Ferner sind Schlammschnecken in der Lage, Salzgehalte bis 0,7 Prozent ( ~7 PSU) zu ertragen, und so kommt die Spitzschlammschnecke auch in der nördlichen Ostsee vor, wo sie allerdings mit 20 bis 30 mm Gehäuselänge deutlich kleiner bleibt. Die Eiförmige Schlammschnecke (Ampullaceana balthica) ist weniger brackwassertolerant (bis etwa 0,3% oder ~3 PSU) und daher vor allem in den weniger salzhaltigen Küstenregionen der östlichen Ostsee vor allem in flacheren, geschützten Buchten und Brackwasserlagunen anzutreffen.

Gegen eine Erwärmung des Gewässers sind Schlammschnecken jedoch etwas empfindlicher: Ab 26 °C Wassertemperatur steigt die Sterblichkeit infolge Sauerstoffmangels stark an.

Schlammschnecken sind auch für Forschungen im Bereich der Genetik verwendet worden: Am Beispiel der Gemeinen Schlammschnecke (Radix labiata, damals Lymnaea peregra) hat der amerikanische Genetiker Alfred H. Sturtevant (1891-1970) herausgefunden, wie die Windungsrichtung der Schneckenschale vererbt wird.

![]() Windungsrichtung der Schneckenschale.

Windungsrichtung der Schneckenschale.

Ökologisch spielen Schlammschnecken eine ambivalente Rolle: Einerseits sind eine wichtige Nahrungsquelle für Fische, andererseits fungieren einige Arten, darunter die Kleine Sumpfschnecke oder Leberegelschnecke (Galba truncatula), als Zwischenwirt parasitischer Saugwürmer (Trematoda), wie dem großen Leberegel (Fasciola hepatica), Erreger der Fasziolose, die bei Weidetieren erhebliche wirtschaftliche Schäden verursachen kann.

Süßwasser-Napfschnecke (Lanx alta): Nord-Kalifornien, USA. Bild: Justin Garwood (iNaturalist). |

Interessanterweise gibt es auch unter den Schlammschnecken eine

napfschneckenähnliche Gruppe: Die Lancini, eine Tribus

![]() der Lymnaeidae,

sind eine Gruppe relativ großer (bis 20 mm langer) Süßwasser-Napfschnecken mit

einem Verbreitungsgebiet von Nordkalifornien über Idaho, Oregon, Washington und

Montana bis nach British Columbia in Kanada. Während man (TRYON 1870) sie

anfänglich für fehlbestimmte Meeresnapfschnecken hielt, wurden sie später unter

den Ancylus-Napfschnecken, also zu den Posthornschnecken (Planorbidae, s.u.)

angeordnet. Erst der berühmte amerikanische Malakologe PILSBRY (1925) und

BAKER

(1925) identifizierten sie anhand ihrer Anatomie als Lymnaeidae, also Verwandte

der Schlammschnecken. Darunter sind die Gattungen Lanx CLESSIN 1880 und

Fisherola HANNIBAL 1912.

der Lymnaeidae,

sind eine Gruppe relativ großer (bis 20 mm langer) Süßwasser-Napfschnecken mit

einem Verbreitungsgebiet von Nordkalifornien über Idaho, Oregon, Washington und

Montana bis nach British Columbia in Kanada. Während man (TRYON 1870) sie

anfänglich für fehlbestimmte Meeresnapfschnecken hielt, wurden sie später unter

den Ancylus-Napfschnecken, also zu den Posthornschnecken (Planorbidae, s.u.)

angeordnet. Erst der berühmte amerikanische Malakologe PILSBRY (1925) und

BAKER

(1925) identifizierten sie anhand ihrer Anatomie als Lymnaeidae, also Verwandte

der Schlammschnecken. Darunter sind die Gattungen Lanx CLESSIN 1880 und

Fisherola HANNIBAL 1912.

![]() CAMPBELL, S.C., CLARK, S.A., LYDEARD, C. (2017):

"Phylogenetic analysis of

the Lancinae (Gastropoda, Lymnaeidae) ...". ZooKeys. 663: pp. 107-132. (Link).

CAMPBELL, S.C., CLARK, S.A., LYDEARD, C. (2017):

"Phylogenetic analysis of

the Lancinae (Gastropoda, Lymnaeidae) ...". ZooKeys. 663: pp. 107-132. (Link).

![]() WoRMS: MolluscaBase eds. (2025):

Lancini HANNIBAL, 1914.

WoRMS: MolluscaBase eds. (2025):

Lancini HANNIBAL, 1914.

![]() WoRMS: MolluscaBase eds. (2025):

Lymnaeidae RAFINESQUE, 1815.

WoRMS: MolluscaBase eds. (2025):

Lymnaeidae RAFINESQUE, 1815.![]() Schlammschnecken

(Lymnaeidae).

Schlammschnecken

(Lymnaeidae).![]() Naturportal Südwest:

Schlammschnecken - Lymnaeidae.

Naturportal Südwest:

Schlammschnecken - Lymnaeidae.

![]() Nationalpark Donau-Auen:

Spitzschlammschnecke (Lymnaea stagnalis).

Nationalpark Donau-Auen:

Spitzschlammschnecke (Lymnaea stagnalis).

|

Physella acuta

- Ein Neozoon? Die Spitze Blasenschnecke (Physella acuta) wurde schon 1805 in Frankreich erstbeschrieben. Daher ging man lan- ge davon aus, dass sie in Europa eine heimische Art sei.  Spitze Blasenschnecke (Physella acuta): Elsass, Frankreich. Bild: Nataël Adam (iNaturalist). Neue Studien haben jedoch ergeben, dass Physella acuta vielmehr in Nordamerika, jedoch nicht in Europa heimisch ist. Unter anderem fehlen europäische Fossilien, in Nord- amerika ist die Art jedoch fossil gut dokumentiert. |

Spitzschlammschnecke (Lymnea stagnalis) mit Blasenschne- cke (Physella acuta). Bild: Lars Peters. |

||||

senschnecke (Physidae, linksgewunden) im Vergleich. Nicht maßstabsgetreu!. Bilder: H. Zell (Quelle 1, Quelle 2). |

Außerdem fehlt ihnen die sekundäre Kieme, die man bei den Tellerschnecken als lappenförmiges Organ aus der Mündung ragen sehen kann.

Physidae besiedeln weltweit eine große Bandbreite an Gewässertypen, von klaren Quellbächen bis zu nährstoffreichen Tümpeln und Stadtrandkanälen. In Mitteleuropa sind Physella acuta und Physella gyrina die häufigsten Vertreter, wobei Physella acuta nach neueren Erkenntissen als Neozoon aus Nordamerika eingeschleppt wurde und sich mittlerweile in vielen stehenden und fließenden Gewässern etabliert hat. Zwar wurde die Art bereits 1805 in Frankreich erstbeschrieben, doch erst 2016 konnte nachgewiesen werden, dass die in den USA häufige Physella acuta dort ursprünglich heimisch ist, belegt durch zahlreiche Fossilienfunde, während diese aus Europa fehlen.

![]() LYDEARD, C., CAMPBELL,

D., GOLZ, M. (2016): "Physa acuta DRAPARNAUD,

1805 Should be Treated as a Native of North America, Not Europe". Malacologia.

59, 2, (Abstract).

LYDEARD, C., CAMPBELL,

D., GOLZ, M. (2016): "Physa acuta DRAPARNAUD,

1805 Should be Treated as a Native of North America, Not Europe". Malacologia.

59, 2, (Abstract).

Blasenschnecken sind besonders aktive Schnecken: Ihre Kriechgeschwindigkeit kann bei optimalen Bedingungen bis zu 12 m/h erreichen – damit zählen sie zu den schnellsten Schnecken überhaupt. Sie sind Omnivoren, weiden Algen, Biofilme und Detritus ab, nehmen aber auch tierische Reste auf.

![]() Wie schnell sind Schnecken? Ein Vergleich.

Wie schnell sind Schnecken? Ein Vergleich.

Wie andere Wasserlungenschnecken sind auch Physidae Zwitter, allerdings wechselseitig, nicht getrennt, wie Schlammschnecken. Bei Bedarf, etwa zur Besiedlung eines neuen Gewässers können sie sich ebenso wie diese durch Selbstbefruchtung vermehren, allerdings sind sie dabei weniger erfolgreich. Die gallertartigen Eipakete der Blasenschnecken enthalten oft mehrere Dutzend Eier und werden an Pflanzen, Steinen oder Aquarienscheiben abgelegt.

Aufgrund ihrer schnellen Generationsfolge und hohen Reproduktionsrate gelten Blasenschnecken als Pionierarten neuen oder gestörter Lebensräume: Blasenschnecken sind toleranter gegenüber Verschmutzung und Sauerstoffmangel, was sie zu robusten Bioindikatoren für eutrophe Gewässer macht, allerdings meist im negativen Sinne: Ihr massenhaftes Auftreten weist eher auf Störung oder Nährstoffüberschuss hin. Gleichzeitig sind sie durch ihre hohe Mobilität und breite Ernährung ökologisch wichtige Aufräumer am Gewässerboden.

Blasenschnecken sind als Algenfresser oft auch beliebte Aquarienschnecken, können sich jedoch auch dort sprunghaft vermehren und sorgen dann für eine gesteigerte Sedimentproduktion.

![]() Blasenschnecken (Physidae).

Blasenschnecken (Physidae).

![]() Wikipedia:

Spitze Blasenschnecke.

Wikipedia:

Spitze Blasenschnecke.

![]() Wikipedia:

Physella acuta (Englisch).

Wikipedia:

Physella acuta (Englisch).

![]() Naturpostal Südwest:

Blasenschnecken (Physidae).

Naturpostal Südwest:

Blasenschnecken (Physidae).

| Systematik der Planorbidae: (vereinfacht!) | |

|

Familie Planorbidae Quelle: WoRMS: MolluscaBase eds. (2025): Planorbidae RAFINESQUE, 1815. |

|

Posthornschnecke (Planorbarius corneus): Links: Windungsansicht (apikal), Rechts: Nabelansicht (umbilikal). Bild: H. Zell (Quelle). |

Weißes Posthörnchen (Gyraulus albus): Ypern, Belgien. Bild: Marie Lou Legrand (iNaturalist). |

Die Familie der Tellerschnecken (Planorbidae) ist eine sehr artenreiche und vielfältige Gruppe der Wasserlungenschnecken. Man geht von etwa 40 bekannten validen Gattungen und ungefähr 300 Arten aus, beschrieben sind sogar über 70 Gattungen.

Während die große Mehrzahl der Tellerschnecken durch eine sprichwörtlich teller- oder posthornförmig gewundene Schale gekennzeichnet ist, gibt es in der Unterfamilie Ancylinae auch eine Gruppe mit napfförmigen Gehäusen, die jedoch genetisch und anatomisch als zu den Planorbidae gehörend bewiesen wurden. Die systematische Situation der Tellerschnecken (Planobidae) ist bis zum gewissen Grade noch im Wandel, nach derzeitigem Stand der Kenntnis wird die Familie der Tellerschnecken in mehrere Unterfamilien aufgeteilt, die ihrerseits eine oder mehrere Tribus aufweisen, wie das vereinfachte System nach WoRMS (2025, vgl. Kasten links) zeigt.

In Deutschland kommen derzeit zehn Gattungen mit 21 Arten von Tellerschnecken vor, von denen zwei napfschneckenförmige Gattungen (Ancylus und Ferrissia) jeweils mit einer Art vertreten sind. Mindestens vier Arten wurden etwa Mitte des 20. Jhd. eingeschleppt: Menetus dilatatus, Ferrissia wautieri, Gyraulus parvus und Gyraulus chinensis und an vielen Orten in Europa auch die Amerikanische Posthornschnecke (Planorbella duryi). Letztere wurde vermutlich auch oft durch das unkontrollierte Aussetzen von Aquarienschnecken (s.u.) verbreitet.

![]() GLÖER,

P. (2002): Die Tierwelt Deutschlands. Mollusca I: Süßwassergastropoden Nord- und

Mitteleuropas. 2. Ed., ConchBooks, Hackenheim.

GLÖER,

P. (2002): Die Tierwelt Deutschlands. Mollusca I: Süßwassergastropoden Nord- und

Mitteleuropas. 2. Ed., ConchBooks, Hackenheim.

![]() WoRMS: MolluscaBase eds. (2025):

Planorbidae RAFINESQUE,

1815.

WoRMS: MolluscaBase eds. (2025):

Planorbidae RAFINESQUE,

1815.

Systematisch zur selben Tribus wie die Amerikanische Posthornschnecke gehört auch Biomphalaria glabrata: Diese ursprünglich aus Südamerika stammende Art ist heute in vielen tropischen und subtropischen Regionen verbreitet. Eine zentrale Rolle spielt sie als Zwischenwirt des parasitischen Saugwurms Schistosoma mansoni, dem Erreger der intestinalen Schistosomiasis (auch Bilharziose genannt), einer Tropenkrankheit, die weltweit Millionen von Menschen, besonders in Afrika und Lateinamerika, bedroht.

Wegen ihrer Rolle im Krankheitszyklus und ihrer leichten Haltung im Labor wurde Biomphalaria glabrata zu einem der wichtigsten Modellorganismen in der Tropenmedizin und Immunbiologie. Das Genom der Schnecke wurde vollständig sequenziert, um die Immunreaktionen auf Parasiten besser zu verstehen und Strategien zur Bekämpfung der Bilharziose zu entwickeln.

Trotz ihrer Bedeutung für die Forschung gilt die Art in vielen Verbreitungsgebieten als invasiv. Maßnahmen zur Krankheitsbekämpfung umfassen daher nicht nur die medizinische Versorgung, sondern auch die Kontrolle ihrer Populationen in betroffenen Gewässern.

![]() Wasserschnecken als Zwischenwirt des

Pärchenegels.

Wasserschnecken als Zwischenwirt des

Pärchenegels.![]() Agência Brasil:

Scientists sequence genome of snail linked to schistosomiasis (2017,

Englisch).

Agência Brasil:

Scientists sequence genome of snail linked to schistosomiasis (2017,

Englisch).![]() Planeta Invertebrados Brasil:

Biomphalaria (Portugiesisch).

Planeta Invertebrados Brasil:

Biomphalaria (Portugiesisch).

|

Rotblütige Schnecken? Eine bemerkenswerte Besonderheit der Tellerschnecken ist, dass sie Hämoglobin besitzen. Dieses ist jedoch nicht in den Blutkörperchen gebunden, sondern extrazellulär im Blutplasma gelöst.

Posthornschnecke (Planorbarius corneus). Bild: Claus Ableiter (Quelle). Hämoglobin verwendet Eisen als Sauerstoff bindendes Atom und ist effizienter bei niedriger Sauerstoffkonzen- tration, als Hämocyanin, so dass Tellerschnecken in sauerstoffarmen (hypoxischen) Lebensräumen einen Vorteil haben. |

Die meisten Tellerschnecken sind klein bis sehr klein, die bekannteste einheimische Tellerschnecke, die Große Posthornschnecke (Planorbarius corneus), erreicht einen Schalendurchmesser von bis zu über 3 cm. Weitere Arten wie die Gemeine Tellerschnecke (Planorbis planorbis) oder die Kleine Posthornschnecke (Gyraulus albus, s.o.) sind deutlich kleiner und kommen oft massenhaft in pflanzenreichen Stillgewässern vor.

Ebenso wie die Blasenschnecken (Physidae) besitzen Tellerschnecken zwei lang ausgezogene fadenförmige Fühler, die sie, wie alle Hygrophila, nicht einziehen können. Die Tiere bewegen sich mit einem flachen Fuß, mit dem sie sich auch an Wasserpflanzen festklammern und selbst wie eine Schlammschnecke an der Unterseite der Wasseroberfläche kriechen können.

Tellerschnecken können Luft atmen, wie viele Süßwasserschnecken allerdings auch Sauerstoff durch die Haut aus dem Wasser aufnehmen. Die Mantelhöhle, die der Luftatmung dient, wird von manchen Arten, etwa der bereits erwähnten Großen Posthornschnecke (Planorbarius corneus) durch gezielte Steuerung des Luftvolumens als Schwimmblase benutzt, indem die Schnecke etwa aktiv Luft ausstößt, um zu Boden zu sinken. Tellerschnecken sind generell Zwitter und besitzen keinen Schalendeckel, wie alle übrigen Hygrophila.

Sehr ungewöhnlich für Weichtiere, die im Allgemeinen als Sauerstoff bindenden Blutfarbstoff das kupferhaltige Hämocyanin einsetzen, besitzen Tellerschnecken, vermutlich als Anpassung an die Besiedlung sauerstoffarmer (hypoxischer) Standorte, hingegen den eisenhaltigen Blutfarbstoff Hämoglobin. Das Hämoglobin der Tellerschnecken ist allerdings nicht in den Blutzellen gebunden, sondern extrazellulär im Blutplasma gelöst. Hämoglobin ist als sauerstoffbindendes Molekül effizienter als Hämocyanin und verschafft vielen Tellerschnecken dadurch einen Vorteil, besonders in sauerstoffarmen (hypoxischen) Lebensräumen.

![]() LIEB,

B. et al. (2006): Structure and evolution of the extracellular hemoglobins from

Planorbidae. Molecular Biology and Evolution 23(2): 277–287.

LIEB,

B. et al. (2006): Structure and evolution of the extracellular hemoglobins from

Planorbidae. Molecular Biology and Evolution 23(2): 277–287.

Viele Tellerschnecken erscheinen daher bei geringer Hautpigmentation rosa. Bei manchen Arten, wie der Amerikanischen Posthornschnecke Planorbella duryi (auch: Seminole ramshorn snail) hat dies zu einer großen Beliebtheit albinotischer Zuchtformen als Aquarienschecke geführt, allerdings schlussendlich auch zu einer zunehmenden Verschleppung dieser Art in Europa aufgrund von unsachgemäßer Behandlung von Aquarienschnecken.

![]() Amerikanische

Posthornschnecke (Planorbella duryi): Verbreitung in Europa.

Amerikanische

Posthornschnecke (Planorbella duryi): Verbreitung in Europa.

Flussnapfschnecke (Ancylus fluviatilis). Bild: © Alexander Mrkvicka, Wien. |

Septenmützenschnecke (Ferrissia clessiniana). Bild: © Alexander Mrkvicka, Wien. |

Während die Mehrzahl der Ferrissia-Arten als ursprünglich aus Nordamerika (Walther, 2006, als Ferrissia fragilis) oder Afrika (Kerney, 1999) eingewanderte Neozoen verstanden wird, betrachtet man Ferrissia clessiniana gemeinhin als autochton entstandene einheimische Art.

Flussnapfschnecken (Ancylus fluviatilis) bevorzugen bewegte Gewässer aller Art. Man findet sie an Steinen in fließenden Gewässern mit ausreichend sauerstoffreichem Wasser, von der Quelle bis zum Strom, auch in Karstquellen. Besonders in Nord- und Westeuropa kommen sie auch in der Brandungs- oder Uferzone von Seen vor, wo das Wasser sauerstoffreicher ist, sind sie zu finden. Sehr selten sitzen Flussnapfschnecken, die im allgemeinen Hartsubstrat bewohnen, auch an Blättern von Wasserpflanzen.

Septenmützenschnecken (Ferrissia clessiniana) sind optisch leicht mit den Teichnapfschnecken (Acroloxus lacustris, s.o.) zu verwechseln. Im Gegensatz zu diesen sind sie aber links gewunden und ihre Schalenspitze zeigt nach rechts. In ihrem Verbreitungsgebiet sind die kleinen Napfschnecken vielfach durch die Veränderung ihres Lebensraums aufgrund von Trockenlegung und Überbauung von Gewässern bedroht - in der Schweiz sind die meisten Habitate der Art bereits zerstört worden. In der Schweiz und in Österreich wird die Septenmützenschnecke als stark gefährdet betrachtet.

In England und Wales hingegen scheint die Art hingegen in der Ausbreitung begriffen zu sein.

Glänzende Tellerschnecke (Segmentida nitida): Utrecht, Niederlande. Bild: Jurriën (iNaturalist). |

Tellerschnecken sind ökologisch wichtige Biofilmfresser, die Algen, Bakterienrasen und Detritus, aber auch andere Kleinstlebewesen von Substrat und Wasserpflanzen abweiden. Posthornschnecken (Planorbarius corneus) sind allerdings als Allesfresser auch Aas nicht abgeneigt, jedoch fressen sie nur in Ausnahmefällen auch an lebenden Pflanzen.

Einige Arten wie Planorbarius corneus oder Gyraulus albus gelten als sehr tolerant gegenüber Gewässerverschmutzung und werden unter anderem als sogenannte negative Zeigerarten herangezogen.

Andere Arten, wie Anisus vorticulus, Ancylus fluviatilis oder Segmentina nitida hingegen stellen größere Ansprüche, sind daher empfindlicher gegen Umweltbeeinträchtigung und können als Indikatoren für naturnahe, klare und sauerstoffreiche Gewässer mit stabilem Pflanzenwuchs dienen.

![]() Deutsche Malakozoologische Gesellschaft (DMG):

Zierliche Tellerschnecke Anisus vorticulus

(Troschel 1834).

Deutsche Malakozoologische Gesellschaft (DMG):

Zierliche Tellerschnecke Anisus vorticulus

(Troschel 1834).![]() Posthornschnecken (Planorbidae).

Posthornschnecken (Planorbidae).

![]() Nationalpark Donau-Auen:

Posthornschnecke (Planorbarius corneus).

Nationalpark Donau-Auen:

Posthornschnecke (Planorbarius corneus).

Letzte Änderung: 04.12.2025 (Robert Nordsieck).