Die Gefährdung der Süßwassermuscheln |

Inhalt

Einleitung

Zum Seitenanfang.

Zum Seitenanfang.

| |

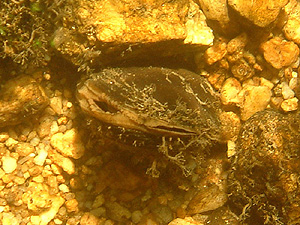

Naturbelassene Bäche sind Heimat für zahlreiche einzigartige

Arten, manchmal sogar für Muscheln. Bild: Klaus Bogon. |

Süßwassermuscheln sind ein ausgezeichneter Indikator für die Wassergüte der

Gewässer, die sie bewohnen. Da sie sich durch Filterung ihres Atemwassers

ernähren, spielen sie einerseits eine bedeutende Rolle bei der Gesunderhaltung

ihres Gewässers. Andererseits gehören sie aber auch zu den ersten Lebewesen, die

von der Wasserverschmutzung in Mitleidenschaft gezogen werden. Durch ihre

filternde Ernährungsweise kommen Muscheln in Kontakt mit großen Mengen von

Wasser und neigen daher dazu, Schadstoffe, die im Wasser enthalten sind, im

Gewebe anzusammeln.

Neben der unmittelbaren Einflussnahme des Menschen auf das Leben der Muscheln

gibt es auch Faktoren, die indirekte Auswirkungen auf die Lebensbedingungen von

Süßwassermuscheln haben.

Menschlicher Einfluss

Zum Seitenanfang.

Zum Seitenanfang.

Perlenfischerei

Die europäische Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera) produziert

Perlen, die sich in ihrer Qualität mit Perlen von Salzwasserperlmuscheln, wie

Pinctada und Ostrea (Austern) messen können. Die Flussperlmuschel, die im

Besonderen in den Oberläufen von sauerstoffreichen und kalkarmen Bächen und

kleinen Flüssen vorkommt, ist schon früh in der menschlichen Geschichte als

Perlenlieferant genutzt worden. Jedoch benötigen Flussperlmuscheln 10 Jahre, um

geschlechtsreif zu werden und nur eine von 2700 Flussperlmuscheln enthält

wirklich eine Perle. Aus diesem Grund wurde die Perlenfischerei schon früh zu

einem Vorrecht des Adels erklärt und besonders ausgebildete Perlenfischer wurden

dazu angestellt, die Perlen zu ernten, ohne den Muscheln dabei unnötigen Schaden

zuzufügen.

| |

Flussperlmuschelbänke, wie hier in Schweden, sind in Europa

heute sehr selten. Bild:

Joel Berglund.

|

Perlenwilderer jedoch kümmerten sich nicht um den Schaden, den sie unter den

Muscheln anrichteten. Trotz drakonischer Strafen konnte der Perlenwilderei kein

Einhalt geboten werden; selbst heute noch, da Flussperlmuscheln wegen ihrer

Seltenheit unter strengem Naturschutz stehen, stellt sie ein Problem dar.

Der Schaden, den die Perlenfischerei unter der Flussperlmuscheln angerichtet

hat, muss als so ernst angesehen werden, dass die Flussperlmuscheln in einem

Großteil ihres ursprünglichen Verbreitungsgebietes in Mitteleuropa inzwischen als

ausgestorben gelten.

Erholungsgebiete in Gewässerlandschaften

Zum Seitenanfang.

Zum Seitenanfang.

Gewässerlandschaften stellen für den Menschen oftmals auch einen wertvollen

Erholungsraum dar. Stille Gewässer, aber auch Fließgewässer, wie Flüsse, werden

für Erholung und Sport genutzt. Darunter zählen z. B. Segeln, Boots- und

Floßfahrten, sowie natürlich Schwimmen. Die Auswirkungen auf die Gewässergebiete

sind ebenso schädlich und vielfältig, wie sie für den Menschen als wichtig

erachtet werden müssen. Zum einen werden Muschelpopulationen mechanisch zerstört, zum

anderen selbst bedrohte und geschützte Arten zum Spaß gesammelt. Die

gesetzwidrige Entsorgung von Abfällen in Gewässergebieten stellt nur eine

weitere Beeinträchtigung der Natur dar.

Veränderung von Flussgebieten durch bauliche

Maßnahmen

Veränderung eines Bachlaufs durch eine bauliche Maßnahme.

Quelle: LFU Bayern. |

|

Damit Flüsse durch den Menschen als Transportweg genutzt werden können, ist

es oftmals notwendig, ihre Gestalt durch bauliche Veränderungen zu wandeln. Dazu

gehören die Ausbaggerung des Flussbetts, die eine Nutzung mit größeren und

tiefer gehenden Wasserfahrzeugen ermöglicht, die Flussbegradigung, sowie die

Verstärkung der Flussuferböschungen. Alle drei Maßnahmen beeinträchtigen das

natürliche Leben in einem Fluss erheblich: Das Ausbaggern eines Flusslaufs

zerstört vorhandene Muschelpopulationen vollständig auf mechanischem Wege. Die

bauliche Verstärkung durch Betonieren des Flussufer macht es den Muscheln

unmöglich, sich einzugraben. Charakteristische Lebensgemeinschaften des

Flussufers werden ebenfalls zerstört. Die Begradigung von Flussläufen hat neben

der mechanischen Zerstörung von Muschelpopulationen eine Zunahme der

Fließgeschwindigkeit zur Folge, die ebenfalls die Lebensbedingungen an langsam

fließendes Wasser gewöhnter Muscheln verschlechtert. Zusätzlich verändert sich

die Zusammensetzung des Fischbestandes im Gewässer. Auch dies hat weit reichende

Auswirkungen auf das Leben von Muscheln, die zu ihrer Entwicklung meist

bestimmte Fischarten (s. u.) benötigen.

Abnahme der Wasserqualität

Zum Seitenanfang.

Zum Seitenanfang.

Abwässer und Industrieabfälle

Die Einleitung von Abwässern und Industrieabfällen in unsere Gewässer ist

eine der schlimmsten Umweltsünden, derer sich der Mensch schuldig macht. Die

Liste ihrer negativen Auswirkungen ist endlos, dabei zieht man noch nicht in

Betracht, dass der Mensch eben dieses Wasser auch selbst konsumiert. Aufgrund

ihrer filternden Ernährung neigen Muscheln, wie einleitend bereits erwähnt,

dazu, Giftstoffe in ihrem Organismus anzureichern. Aus diesem Grund sind sie

natürlich auch besonders anfällig für deren schädliche Auswirkungen. Eine

mögliche Auswirkung bestimmter Giftstoffe ist zum Beispiel die Sterilisierung

ganzer Muschelpopulationen.

Eutrophierung durch Überdüngung

Verschlammung eines Bachlaufes. Quelle: LFU Bayern. |

|

Düngung erreicht höhere Erträge und dadurch höhere Profite. Diese ebenso

einfache wie kurzsichtige Rechnung hat zur absoluten Überdüngung agrarischer

Nutzflächen geführt. Durch Niederschläge werden Düngemittel ins Grundwasser,

sowie in die Gewässer ausgeschwemmt. Die Einschwemmung von Nitraten (Düngemittel

enthalten große Anteile von Nitraten und anderen Mineralsalzen) führt zu einer

starken Zunahme des Algenwachstums im Gewässer. Nach ihrem Absterben zerfallen

die Algen, führen so zu einer starken Zunahme des Schlammgehaltes und zu einer

Abnahme des Sauerstoffgehaltes im Gewässer, mit entsprechenden negativen

Auswirkungen für Fische, Muscheln und andere Wasserbewohner.

Eutrophierung.

Eutrophierung.

Übersäuerung

Zum Seitenanfang.

Zum Seitenanfang.

| |

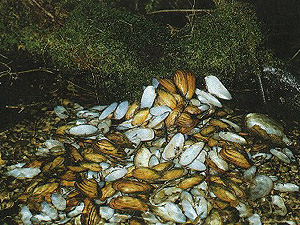

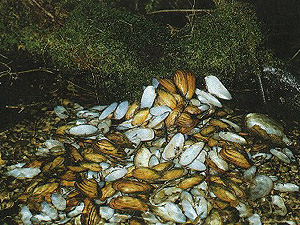

Bisamratte (Ondathra zibethicus) (Bild: Leonard

Lee Rue). |

| |

|

| |

Fraßplatz einer Bisamratte: LFU Bayern. |

Die Luftverschmutzung durch Abgase von Kraftfahrzeugen und Industrie führt

zum gewissen Grad zum Phänomen des sauren Regens, indem sich die Gase, vor allem

Stick- und Schwefeloxide, mit dem Regenwasser zu Säure verbinden. Neben den

weitreichenden negativen Auswirkungen auf die Bewohner des trockenen Landes

führt der saure Regen auch zu sinkenden pH-Werten im Wasser, was Muscheln ebenso

beeinträchtigt, wie Fische und andere Wasserbewohner. Muscheln im Besonderen

erleiden eine graduelle Zerstörung ihrer Kalkschale - ein Phänomen, das auch bei

Landschnecken zu beobachten ist. Zusätzlich leidet der Genitalapparat, so dass

es zu einer chemisch induzierten Unfruchtbarkeit ganzer Populationen kommt.

Jedoch nicht nur der saure Regen führt zur Übersäuerung des Wassers. Auch die

übermäßige Pflanzung von Fichten durch den Menschen aus wirtschaftlichen Gründen

führt zu einer Versauerung des Bodens, der durch den Regen ins Wasser geschwemmt

wird.

Biotische Faktoren

Eingeführte Fressfeinde

Der Mensch ist natürlich bei weitem nicht das einzige Lebewesen, das sich von

Muscheln ernährt. Die Bisamratte (Ondathra zibethicus, Bild rechts) wurde als Pelzlieferant

aus Nordamerika nach Europa eingeführt. Wenn die Vegetation ausreicht, ist die

Bisamratte vor allem Pflanzenfresser, aber gerade, wenn im Winter die

Nahrungsversorgung knapp wird, ernährt sich die Bisamratte zum wachsenden Anteil

von Muscheln. Bisamratten können an ihren Fraßplätzen Haufen von mehreren

Tausend Muscheln pro Winter anhäufen.

Veränderung in der Faunenzusammensetzung

Zum Seitenanfang.

Zum Seitenanfang.

Die Einführung fremder Arten hat zu unvorhersehbaren Auswirkungen auf die

heimische Faune geführt. Bereits erwähnt wurden die Auswirkungen der Ansiedlung

der Bisamratte, zu erwähnen sind aber auch die absichtliche Einführung der Regenbogenforelle (Oncorhynchus

mykiss) und die unabsichtliche Einschleppung der

Zebramuschel (Dreissena polymorpha), sowie

der verwandten Quagga-Muschel (Dreissena bugensis).

Die Regenbogenforelle wurde als

Nutzfisch eingeführt, um die viel kleinere heimische Bachforelle (Salmo trutta

fario) zu ersetzen. Die Flussperlmuschel jedoch hängt entscheidend von der

Bachforelle oder dem Lachs (Salmo salar) als Wirtsfisch für ihr parasitisches Larvenstadium, die

Glochidien,

ab. Die Verdrängung der Bachforelle durch die Regenbogenforelle hat hingegen zur

Folge, dass Flussperlmuschelpopulationen sich nicht mehr vermehren können, überaltern

und schließlich aussterben.

Im Gegensatz zur Regenbogenforelle wurden die Dreikantmuscheln (Dreissenidae)

im Ballastwasser von Schiffen und an Bootsrümpfen hängend eingeschleppt. Die

Zebramuschel hat sich jedoch auch von selbst, allerdings unter Nutzung des

Flussnetzes und der menschlichen Schiffereiverbindungen, weiter ausgebreitet. Im

Gegensatz zur Flussperlmuschel und ihren

Verwandten entwickelt sich die

Zebramuschel nämlich durch planktonische Larven, die bis zu acht Tage durch die

Wasserströmung verbreitet werden.

Nicht nur verstopft sie zum Ärgernis des Menschen

Wasserleitungen und andere Wasser-Infrastruktur durch ihre Kolonien, sondern sie überwächst auch

andere Muscheln und Krebse und schädigt sie, z.B. durch Nahrungskonkurrenz. Unter anderem erzeugt sie z.B. durch

ihre filtrierende Ernährung Sediment, das unter ihr sitzende Muscheln langsam

erstickt. Ihre erst seit den 1980er Jahren in Deutschland und seit den späten

90er Jahren in Österreich aufgetretene Verwandte, die

Quagga-Muschel (Dreissena bugensis)

hat in der Donau und angrenzenden Flüssen, sowie einigen Seen Oberösterreichs

ähnliche Auswirkungen.

Quasi als ausgleichende Gerechtigkeit führt die zunehmende Besiedlung

heimischer Gewässer durch Dreikantmuscheln oftmals auch zur Verletzung von

Badegästen aufgrund der scharfkantigen Schalen dieser Muschelarten.

Zum Seitenanfang.

Zum Seitenanfang.

Letzte Änderung:

11.08.2025 (Robert

Nordsieck).