| This page in English! |

Die FlussperlmuschelMargaritifera margaritifera Linnaeus 1758 |

![]() MolluscaBase eds. (2021):

Margaritifera margaritifera (Linnaeus,

1758).

MolluscaBase eds. (2021):

Margaritifera margaritifera (Linnaeus,

1758).

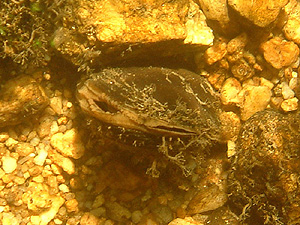

Flussperlmuscheln in Västernorrland, Schweden. Bild: Joel Berglund. |

Flussperlmuscheln gehören zu den größten einheimischen Süßwassermuscheln, ihre sehr dicken Schalen werden bis zu 140 mm lang. Erstaunlich ist auch das Alter, das sie erreichen können: In Mitteleuropa können Flussperlmuscheln 80 bis 100 Jahre, im Norden ihres Verbreitungsgebietes, etwa in Schweden, sogar mehr als 200 Jahre alt werden. Auch in Spanien können Flussperlmuscheln ein Alter von über 100 Jahren erreichen. Diese hohe Lebenserwartung hängt mit dem extrem niedrigen Stoffwechsel der Flussperlmuschel zusammen, dieser verlangt allerdings auch für das Überleben der Flussperlmuschel sehr sauerstoffreiches Wasser, das im Allgemeinen nur in kalten, schnell fließenden Gewässern zu finden ist.

Flussperlmuscheln sind recht unscheinbar, jüngere Exemplare sind dunkelbraun, ältere Exemplare sind im Allgemeinen matt schwarz. Die Wirbel sind bei den erwachsenen Flussperlmuscheln an der Ansatzstelle zwischen beiden Schalenklappen oft korrodiert und abgenutzt.

Edelkrebs (Astacus astacus): Steiermark, Österreich. Bild: Daniel Arzberger (iNaturalist). |

|

|

Gewässer für Flussperlmuscheln müssen schnell fließend, som- merkalt und kalkarm sein. |

Flussperlmuscheln kommen zwischen dem 40. und dem 70. Grad nördlicher Breite vor, wobei der Nordpolarkreis die klimatische Nordgrenze bildet.

Weltweit ist die Vermehrung der Flussperlmuschel durch Glochidien und damit ihre Verbreitung grundsätzlich mit der der Bachforelle (Salmo trutta fario) verbunden, von deren Anwesenheit die Entwicklung der Flussperlmuschel abhängt.

In Europa kommt die Flussperlmuschel in den Mittelgebirgen von Spanien bis nach Russland, von Skandinavien bis zu den Alpen vor. In Österreich und Deutschland ist die Flussperlmuschel der einzige Vertreter der Familie Margaritiferidae, während alle anderen Großmuscheln der Überfamilie Unioidea zu den Flussmuschelverwandten (Unionidae) gehören. In Spanien kommt ein weiterer Verwandter der Flussperlmuschel vor, die Große Flussperlmuschel (Pseudunio auricularis). Man geht davon aus, dass es weltweit etwa 7 bis 12 Arten der Familie Margaritiferidae gibt.

Flussperlmuscheln leben wie die Flussmuscheln als Filtrierer: Aus dem Atemwasser filtern sie mit Hilfe ihrer Kiemen Plankton und Detritus aus. Ähnlich, wie die Miesmuscheln des Wattenmeers erfüllen die Flussperlmuscheln so eine bedeutende ökologische Aufgabe. Ähnlich wie diese sind sie aber auch besonders anfällig für Veränderungen in der Wasserqualität.

Links:

Flussperlmuscheln werden erst im fortgeschrittenen Alter von etwa 15 Jahren geschlechtsreif. Vergleichbar mit anderen einheimischen Großmuscheln findet die Befruchtung im Inneren der Mantelhöhle des Weibchens statt, nachdem es zuvor männliche Samenzellen mit dem Atemwasser aufgenommen hatte. Auch die Flussperlmuschel entwickelt sich über ein parasitisches Larvenstadium, die so genannten Glochidien, die vom Weibchen ins umgebende Wasser entlassen werden und dort zu Boden sinken. Jede weibliche Flussperlmuschel bildet jährlich etwa vier Millionen etwa 0,07 mm großer Glochidien, die bereits mit einer zweiklappigen Schale versehen sind, mit deren Schalenhaken sie sich optimal in den Kiemenblättchen eines vorbeischwimmenden Fisches festhaken können, der die Glochidien von Gewässerboden aufwirbelt.

Die Glochidien der Flussperlmuschel sind hochgradig wirtsspezifisch: Sie sind ausschließlich in der Lage, die Kiemen einer Bachforelle (Salmo trutta fario), oder in Nordeuropa eines Lachses (Salmo salar), zu infizieren, um sich dort weiter zu entwickeln. Dennoch kann man den Befall des Wirtsfisches sehr wohl als eine Art von Symbiose betrachten, denn der Fisch profitiert erheblich von der durch die Filterwirkung der Muscheln verbesserte Wasserqualität. Nachdem die Glochidien in den Kiemen des Fisches überwintert haben, fallen sie im Juni ab und entwickeln sich zu Jungmuscheln. Die nächsten fünf Jahre verbringen sie im Boden des Gewässers und kommen erst mit einer Größe von etwa einem Zentimeter wieder zum Vorschein. In dieser Zeit sind etwa 95% der Jungmuscheln abgestorben. Der größte Teil von ihnen fällt unterschiedlichen Fressfeinden zum Opfer, aber auch die deutlich verringerte Wasserqualität in den meisten Fließgewässern (Sauerstoffgehalt, Sedimenteintrag etc.) fordern ihren Tribut.

Flussperlmuschel. Bild: Christoph Riegler. |

Die Perlen der Flussperlmuschel entstehen, wie bei den meereslebenden Perlmuscheln als Bildung des Mantelepithels. Fremdkörper werden mit einer Schicht aus Aragonitkristallen eingehüllt, so dass nach längerer Zeit eine Perle entsteht. Eine Perle einer Flussperlmuschel mit 4 mm Durchmesser hat eine Entstehungszeit von etwa 20 bis 25 Jahren (!) hinter sich. Nur jede 3000. Muschel enthält überhaupt eine Perle. Dank der europäischen Flussperlmuschelvorkommen, die in historischer Zeit so reichhaltig waren, dass die Muscheln sogar als Speise gesammelt werden konnten, lohnte sich eine Ausbeutung der Süßwasserperlen dennoch. Aufgrund des geringen Anteils an wirklich Perlen führenden Perlmuscheln musste natürlich eine sehr große Zahl an Muscheln "geerntet" werden, um an eine wirtschaftlich lohnende Menge Süßwasserperlen zu kommen.

Im Mittelalter wurde daher die Perlenfischerei sehr bald zum Monopol des Adels und des Klerus, kurz der Besitzer der jeweiligen Gewässer, und die illegale Perlenwilderei wurde mit drakonischen Strafen geahndet, die mit entsprechenden Illustrationen für die des Lesens unkundigen Untertanen an den Flüssen ausgestellt wurden.

Nicht nur die Perlen der Flussperlmuscheln wurden genutzt, auch das Perlmutt, wissenschaftlich das Hypostracum der Muschelschale, diente mit seinen irisierenden Aragonitkristallen vor dem Aufkommen des Kunststoffs auf chemischer Basis zur Herstellung vieler Gegenstände, vom Knopf zum Brillengestell.

Flussperlmuschel. Bild: Christoph Riegler. |

Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss): Pasadena, USA. Bild: Susan Hopkins (iNaturalist). |

Ein Weiteres tat die Einführung der amerikanischen Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss, Bild links) aus fischereiwirtschaftlichen Gründen. Die Regenbogenforelle dezimiert unter anderem den Bestand an jungen Bachforellen. Im Gegensatz zur einheimischen Bachforelle (Salmo trutta fario) können die Glochidien der Flussperlmuschel die Regenbogenforelle nicht als Wirtsfisch nutzen.

Hier hilft der Fischotter (Lutra lutra), der, wo er wieder angesiedelt wurde, vor allem die Regenbogenforellen dezimiert und dadurch den Flussperlmuscheln nutzt, die nicht zu seiner Nahrung zählen, im Gegensatz zum Beispiel zur Flussmuschel. Ähnlich, wie bei der Bachmuschel haben auch bei der Flussperlmuschel die aus Amerika eingeführten Bisamratten (Ondathra zibeticus) große Schäden angerichtet.

![]() Gefährdung der Süßwassermuscheln.

Gefährdung der Süßwassermuscheln.

Letzte Änderung: 23.10.2025 (Robert Nordsieck).