| This page in English! |

Kleinmuscheln |

Kugelmuschel (Sphaerium corneum). Bild: © Alexander Mrkvicka, Wien. |

Kugelmuschel (Sphaerium rivicola). Bild: M. Kohl. |

Die europäischen Kleinmuscheln gehören zur Ordnung Veneroidea. Zu dieser Ordnung gehören auch die Venusmuscheln (Veneridae), benannt nach der römischen Liebesgöttin. Ein Beispiel ist die "Vongola" (Chamelea gallina), die von Nordwesteuropa bis in den Mittelmeerraum verbreitet ist. Die limnischen Vertreter (damit sind die Süßwasserarten, im Gegensatz zu den im Meer lebenden marinen Vertretern gemeint) der Ordnung Veneroidea umfassen in Europa zwei Überfamilien: Die Kugelmuscheln und Erbsenmuscheln (Sphaerioidea), sowie die eingeschleppten Wandermuscheln (Dreissenoidea). Zu diesen gehören die Zebra- oder Wandermuschel (Dreissena polymorpha) und die Quagga-Muschel (Dreissena bugensis), die beide unter anderem in mitteleuopäischen Gewässern großen Schaden an Gewässer-Infrastruktur (Rohre und Abflüsse) und im natürlichen Gleichgewicht (durch Verdrängung einheimischer Arten) verursachen können.

Die in jüngerer Zeit eingeschleppten Körbchenmuscheln (Corbicula) gehören ebenfalls zu den Kugelmuschel-Verwandten (Sphaerioidea).

Kugelmuscheln sind kleine Muscheln, die im Süß- und Brackwasser weltweit verbreitet sind. Die Sphaeriidae in Europa umfassen Kugelmuscheln i. e. S. (Sphaerium), ebenso wie Erbsenmuscheln (Pisidium).

![]() MolluscaBase eds.

(2025):

Sphaerioidea Deshayes, 1855 (1820).

MolluscaBase eds.

(2025):

Sphaerioidea Deshayes, 1855 (1820).

![]() Naturportal Südwest:

Sphaeriidae (Kugelmuscheln).

Naturportal Südwest:

Sphaeriidae (Kugelmuscheln).

![]() Fechter,

R.; Falkner, G. (1990): "Weichtiere",

Mosaik-Verlag München, S. 268 f.

Fechter,

R.; Falkner, G. (1990): "Weichtiere",

Mosaik-Verlag München, S. 268 f.

Der Fuß einer Erbsenmuschel (Pisidium spec.) ist lang und lan- zettförmig. Bilder: © Alexander Mrkvicka, Wien. |

Die Siphone der Erbsenmuscheln sind kurz und ragen nur we- nig über den Mantelrand, bei den Kugelmuscheln sind sie viel länger. |

Kugelmuscheln sind Zwitter, die ihre 2 bis 15 Eier in den Kiemen des Weibchens behalten, bis sich die Jungmuscheln fertig entwickelt haben. Mitteleuropäische Arten sind Sphaerium corneum und Sphaerium rivicola. Unter guten Bedingungen kann letztere mit 2 cm Schalenlänge zur größten europäischen Sphaerium-Art heranwachsen.

Erbsenmuscheln (Pisidium) sind kleiner und kugelförmiger als die Kugelmuscheln, obwohl diese doch eigentlich so heißen. Außer Pisidium amnicum, das eine Größe von mehr als 1 cm erreichen kann, bleiben alle Erbsenmuscheln deutlich kleiner als 1 cm. Erbsenmuscheln kommen in Seen und Teichen bis in einer Tiefe von mehr als 40 m vor und können Trockenheit und Kälte ertragen. Aus diesem Grund findet man Erbsenmuscheln manchmal auch in Pfützen und die Gruppe ist bis ins nördliche Lappland verbreitet. Erbsenmuscheln sind aufgrund ihrer ökologische Variabilität sehr schwer zu bestimmen.

![]() Erbsenmuscheln (Pidisium) aus der

Timavo-Quelle bei Triest.

Erbsenmuscheln (Pidisium) aus der

Timavo-Quelle bei Triest.

Zebra- oder Wandermuscheln (Dreissena polymorpha). Bild: Lars Peters. |

![]() MolluscaBase eds. (2025):

Dreissenoidea J. E. Gray, 1840.

MolluscaBase eds. (2025):

Dreissenoidea J. E. Gray, 1840.

![]() Naturportal Südwest:

Dreissenidae (Dreikantmuscheln).

Naturportal Südwest:

Dreissenidae (Dreikantmuscheln).

![]() Fechter,

R.; Falkner, G. (1990): "Weichtiere",

Mosaik-Verlag München, S. 268 f.

Fechter,

R.; Falkner, G. (1990): "Weichtiere",

Mosaik-Verlag München, S. 268 f.

Zebramuschel-Kolonie am Seeboden (Dreissena polymorpha). Bild: © Alexander Mrkvicka, Wien. |

Die Zebramuschel pflanzt sich über ein planktontisches Larvenstadium fort, das der Veliger-Larve der meereslebenden Muscheln ähnelt. Durch die Strömungen der Flüsse wird dieses Larvenstadium weiter verbreitet. Junge Zebramuscheln produzieren einen Byssus-Faden, wie die meereslebenden Miesmuscheln. Bis zu einem bestimmten Alter können die jungen Muscheln den Faden kappen und sich an einen anderen Ort bewegen. Dann wird der Fuß zurück gebildet und die Muschel verbleibt an ihrem Standort. Die erwachsenen Muscheln können sich allerdings weiter verbreiten, wenn sich ihr Untergrund bewegt. So bewegen sich Zebramuscheln zusammen mit den Kolonien anderer Muscheln, auf denen sie sitzen, und ebenso mit Schiffen, an deren Rumpf sie hängen. Außerdem können Zebramuscheln ihre ganze Kolonie durch Zusammenklappen der Schalenhälften bewegen und so die Kolonie drehen oder in nährstoffreicheres Wasser bewegen. Außer, dass sie andere Tiere überwachsen, können Zebramuscheln Schaden an Industrieanlagen verursachen, vor allem wenn diese nahe dem Wasser liegen und die Muscheln in Massen auftreten. Sie können Rohre und Pumpen verstopfen und Generatoren zum Stillstand bringen. Bis jetzt gibt es kein wirksames Mittel, die Zebramuscheln loszuwerden.

![]() Weichtiere mit Migrationshintergrund (Neobiota) auf weichtiere.at.

Weichtiere mit Migrationshintergrund (Neobiota) auf weichtiere.at.

Eine weitere, verwandte Art, die aus Osteuropa in Mitteleuropa, sowie auch in Nordamerika mit Schiffen und Booten eingeschleppt wurde, sich in vielen Flüssen, Seen und anderen Gewässern angesiedelt wurde und daher großen Schaden anrichtet, ist die Quagga-Muschel (Dreissena bugensis).

![]() Weitere Informationen zur

Quagga-Muschel (Dreissena bugensis).

Weitere Informationen zur

Quagga-Muschel (Dreissena bugensis).

Ohrid-Dreikantmuschel (Dreissena stankovicii). Bild: © Alexander Mrkvicka, Wien. |

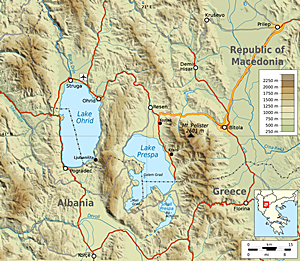

Geographische Lage des Ohrid-Sees. Quelle: Wikipedia. |

![]() Dreikantmuscheln aus dem Ohrid-See.

Dreikantmuscheln aus dem Ohrid-See.

Ebenfalls eine eingeschleppte (neozoische) Muschelgruppe sind die Körbchenmuscheln (Corbicula). Diese, ursprünglich asiatische Muschelgruppe breitet sich seit den 80er Jahren aus Rhein und Weser in die mitteleuropäischen Fluss-Systeme aus. Die jüngsten Nachweise stammen aus dem Hochrhein bei Waldshut-Tiengen und aus dem Bodensee. In der Donau kennt man die Körbchenmuschel schon länger, ein Erstnachweis wurde 1997 veröffentlicht.

Nach neueren Erkenntnissen und auf dem Stand von MolluscaBase (s.u.) lässt sich die Familie Corbiculidae jedoch nicht aufrecht erhalten, die Gattung Corbicula wird seitdem zur Familie Cyrenidae gezählt.

![]() Mehr über die

Körbchenmuschel (Corbicula fluminea).

Mehr über die

Körbchenmuschel (Corbicula fluminea).

![]() MolluscaBase eds.

(2025):

Cyrenidae J. E. Gray, 1840.

MolluscaBase eds.

(2025):

Cyrenidae J. E. Gray, 1840.

![]() Naturportal Südwest:

Corbiculidae (Körbchenmuscheln).

Naturportal Südwest:

Corbiculidae (Körbchenmuscheln).

Letzte Änderung: 11.08.2025 (Robert Nordsieck).