| This page in English! |

|

Muscheln (Bivalvia)Bivalvia Linnaeus 1758 (Acephala Cuvier 1798, Pelecypoda Goldfuss 1820, Lamellibranchia Blainville 1824) |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| Artenzahlen der Weichtiere (Mollusca), verteilt auf Untergruppen, prozentual. Quellen: WoRMS: MolluscaBase eds. (2025): Mollusca LINNAEUS, 1758. | |||||||||||||||||||||||||||||||||

Geht man am Strand der französischen Bretagne spazieren, wird man kaum vermeiden können, am Strand die ausgedehnten Miesmuschelbänke zu bemerken. Tausende der schwarzblauen Muscheln besiedeln die küstennahen Bereiche des Meeres. Betrachtet man diese Muschelbänke, so scheint sich nichts zu regen, äußerlich ist kein Leben zu erkennen. Aber der Schein trügt. Schaut man genauer hin, so entdeckt man ein Weichtier, das sich in faszinierender Weise an eine besondere Form von Leben und Ernährung angepasst hat und so eine bedeutende Rolle im Rahmen des Ökosystems Küste spielt.

Muscheln scheinen den übrigen Weichtieren überhaupt nicht ähnlich zu sehen. Verglichen mit einer kriechenden Schnecke, besonders aber mit einem pfeilartig durchs Wasser schießenden Kalmar, erscheinen die Muscheln auf einem niedrigeren Stand des Lebens stehen geblieben zu sein. Bei näherer Betrachtung einer lebenden Muschel entdeckt man jedoch, dass die scheinbare Regungslosigkeit die Folge einer langen Anpassung an eine besondere Form des Lebens ist.

Im Gegensatz zu allen anderen Mollusken sind Muscheln Filtrierer, d.h. sie entnehmen dem umgebenden Meerwasser nicht nur Sauerstoff, sondern auch Nahrung. Diese Ernährungsmethode erwies sich als so erfolgreich, dass sich die Muscheln im Verlauf ihrer Evolution nicht nur über die unterschiedlichsten Lebensräume des Meeres, sondern auch bis ins Süßwasser ausbreiten konnten.

![]() YouTube:

5 Most

Beautiful Clams In The World (ZoneA).

YouTube:

5 Most

Beautiful Clams In The World (ZoneA).

Miesmuscheln (Mytilus edulis). Bild: Ron Offermans. |

Äußerlich ist schon ein charakteristisches Merkmal der Muscheln zu erkennen, die zweiklappige Schale, die meist das gesamte Tier aufnehmen kann. Die beiden Schalenklappen der Muschel hängen mit einem elastischen Schlossband (Ligament) zusammen, das im entspannten Zustand die Schalenklappen öffnet. Gegenspieler sind die starken Schließmuskeln, mit deren Hilfe die Muschel aktiv die Schale geschlossen hält.

Experiment mit Miesmuscheln. Im Glas links sind keine Mu- scheln, im Glas rechts filtrieren Miesmuscheln das Wasser. |

Die meisten Muschelarten sind getrennt geschlechtlich, allerdings gibt es einige zwittrige Gruppen (Hermaphroditen). Außerdem können besonders in Kolonien lebende Muscheln (z.B. Austern - Ostrea) durch einen Geschlechterwechsel zu Männchen werden, wenn in der Kolonie nicht nicht genug Männchen vorhanden sind, um das Überleben zu sichern. Während bei den meereslebenden und manchen süßwasserlebenden Muscheln Befruchtung und Entwicklung der Larven im freien Wasser stattfindet, führen besonders die süßwasserlebenden Flussmuscheln Befruchtung und anfängliche Larvenentwicklung im Mantelraum des Muttertieres durch. Die Flussmuschelverwandten (Unionacea) entwickeln sich über ein parasitisches Larvenstadium, die Glochidien, die sich an einem Wirtsfisch festsetzen. Im Gegensatz dazu findet die Entwicklung der meisten anderen Muschelarten über planktontische Larven vom Trochophora- und Veliger-Typus statt.

Innenleben einer Muschel, schematisch, eine Schalenklappe entfernt. Farben vgl. Der Bau des Muschelkörpers. Quelle: Biodidac, weitere Bearbeitung: R. Nordsieck. |

Modell einer Jakobsmuschel (Pecten jacobaeus) aus dem Naturhistorischen Museum in Wien. Bild: Robert Nordsieck. |

Aufgrund der vorwiegend ortsfesten (sessilen) Lebensweise der meisten Muschelarten ist der Kopf mit Ausnahme der Mundregion zurückgebildet (deswegen nannte Cuvier 1798 die Muscheln Acephala - die Kopflosen).

Bei schwimmenden Muscheln, wie Kamm- (Pecten) und Feilenmuscheln (Lima), die genauere Informationen über ihre Umgebung brauchen, ist der Mantelrand mit einfachen Augen (Ocellen) besetzt. Im Mantelrand der Riesenmuscheln (Tridacna) leben symbiotische Algen (Zooxanthellen), die von der Muschel geschützt werden, die im Gegenzug dafür in den Genuss der Photosyntheseprodukte der Algen kommt.

Die Atemöffnungen des Mantels sind bei grabenden oder bohrenden Muschelarten oft schlauchförmig verlängert, so dass die Muschel auch im Substrat mit Atemwasser und Nahrung versorgt ist. Die schlauchförmigen Mantelfortsätze bezeichnet man als Siphosn, man unterscheidet einen zuführenden Sipho (Ingestionssipho) und einen ausführenden Sipho (Egestionssipho). Beide können zu einer einziehbaren Doppelröhre verwachsen sein, die im ausgestreckten Zustand länger sein kann, als die Muschel selbst. Sandklaffmuscheln (Mya arenaria) leben so z.B. eingegraben im Substrat des Wattenmeers und versorgen sich über die Siphos mit Nahrung. Werden sie aus dem Substrat ausgespült, müssen sie sterben. Im Gegensatz dazu lebt die Miesmuschel (Mytilus edulis) auf dem Substrat und besitzt daher keine Siphos. Wird sie vom Substrat bedeckt, muss sie ihrerseits sterben.

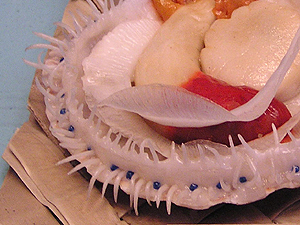

Das Innere einer geöffneten Auster (Ostrea edulis). |

Das Blutgefäßsystem der Muscheln ist, wie bei den meisten Weichtieren, offen. Das Herz hat zwei Vorkammern und eine Hauptkammer.

|

|

Muschel gräbt sich mit dem Fuß im Untergrund ein. (vgl. Text). |

Der Fuß der Muscheln kann, angepasst an Lebensweise und Fortbewegung, eine unterschiedliche Form haben, beispielsweise balkenförmig, zungenförmig oder wurmförmig. Schwimmende und festsitzende Muschelarten haben oft einen weitgehend zurückgebildeten Fuß. Bei manchen Arten (Miesmuschel Mytilus, Archenmuschel Arca, Kammuschel Pecten, Steckmuschel Pinna) befindet sich am Ende des Fußes eine Byssus-Drüse, die ein Sekret produziert, das im Wasser zu einem Faden erhärtet, mit dem sich die Muschel am Untergrund festheften kann. Die Byssusverbindung kann später gelöst werden, indem die Muschel die Fäden abtrennt (Mytilus) oder ganz abstößt (Perlmuschel Pinctada). Miesmuscheln nutzen ihre Byssusfäden auch zur Verteidigung, indem sie kleinere Schnecken (z.B. Reusenschnecken Hinia) damit einspinnt.

Feilenmuschel (Lima hians). Bild: Erling Svensen. |

Einige wenige Muschelgruppen (Nussmuschel Nucula, Meermandel Glycymeris, Plattmuschel Tellina, Venusmuschel Venus) besitzen einen echten Kriechfuß, ähnlich wie die Schnecken.

Manche Muschelarten (Kammmuschel Pecten, Feilenmuschel Lima, rechts) können sich durchs freie Wasser schwimmend fortbewegen. Indem die Muschel ihre beiden Schalenklappen ruckartig zusammen presst, wird das in der Mantelhöhle befindliche Wasser ausgestoßen und die Muschel wird in der Gegenrichtung davon getragen. Am Mantelrand solcher Muschelarten befindet sich meist eine Vielzahl einfacher Augen (Ocellen), die Informationen über die Lichtverhältnisse in der Umgebung sammeln, sowie tentakelartige Fortsätze, mit denen die Muschel ihre Umgebung ertasten kann.

Glochidien der Bachmuschel (Unio crassus) in den Kiemen einer Elritze (Phoxinus phoxinus). Bild: Susanne Hochwald, Quelle: [2] |

Die im Süßwasser lebenden Muschelarten zeigen sehr unterschiedliche Fortpflanzungs- und Entwicklungsmethoden.

Glochidium der Bachmuschel (U. crassus). Bild: Susanne Hochwald, Quelle: [2] |

Im Gegensatz dazu sind die meisten im Süßwasser lebenden Kleinmuscheln (Erbsenmuscheln Pisidium und Kugelmuscheln Sphaerium) zwittrige Tiere, die lebende Larven gebären (Ovoviviparie). Die zu den Dreikantmuscheln gehörende Wandermuschel (Dreissena polymorpha) hingegen entwickelt sich, wie ihre meereslebenden Verwandten, über ein veligerähnliches planktonisches Larvenstadium.

![]() Glochidien: Larven der Süßwassermuscheln.

Glochidien: Larven der Süßwassermuscheln.

Die allgemein gültige systematische Bezeichnung der Muscheln (Bivalvia - die Zweiklappigen) bezieht sich auf die wichtigste charakteristische Eigenschaft der Muscheln: Ihre Schale besteht aus zwei einzelnen Schalenklappen. Die in Anpassung an die Lebensweise der Muscheln sehr unterschiedlich ausfallende Schale dient als wichtigstes Bestimmungsmerkmal. Sie kann eiförmig, elliptisch, keilförmig oder scheidenförmig sein. Die beiden Schalenhälften können einander sehr ähnlich sein, besonders wenn die Muschel aufrecht stehend lebt (z.B. Flussmuscheln), oder sehr verschieden sein, besonders bei einer seitlich liegenden Lebensweise, wie bei Austern (Ostrea) oder Kammuscheln (Pecten).

Schloss und Ligament einer Flussmuschel (Unio tumidus). Bild: M. Kohl. |

Schalenhälften der Großen Teichmuschel (Anodonta cygnea). Bild: M. Kohl. |

Der größte Teil der Muschelschale besteht aus übereinander gelagerten prismenförmigen Kristallen des Kalkminerals Aragonit. Diese Schalenschicht, das Ostracum, kann äußerlich von einer organischen Schalenhaut bedeckt sein, die man als Periostracum bezeichnet. Zusätzlich dazu bilden manche Muschelarten eine innere Schicht, die aus plättchenförmig erstarrten Aragonitkristallen besteht. Diese dünnen Plättchen irisieren, sie reflektieren das Licht in vielen Farben. Umhüllt die Muschel einen Fremdkörper, der zwischen Mantel und Schale eingeschlossen wurde, mit diesem Material, so kann eine Perle entstehen, man bezeichnet die Hypostracum-Schicht daher auch als Perlmutt. Perlmuscheln gibt es im Meer (z.B. Pinctada), aber auch im Süßwasser (Margaritifera in Mitteleuropa und Nordamerika, Hyriopsis und Cristaria in Ostasien). Die menschliche Nutzung der Perlen in der Schmuckherstellung hat eine lange Geschichte; die Nutzung von Perlen aus dem Meer überwiegt die der viel selteneren Süßwasserperlen erheblich.

Wo die auf natürlichem Wege gebildeten Perlen nicht ausreichen, um die Nachfrage des Marktes zu befriedigen, werden Perlen inzwischen durch künstliches Einpflanzen von Fremdkörpern in Muscheln erzeugt und Perlmuscheln, ähnlich wie Miesmuscheln, auf Bänken (Aquakulturen) gezüchtet. Die Zucht von Muscheln auf Muschelbänken (besonders Austern und Miesmuscheln, die auch natürlich solche Bänke bilden) findet an nahezu allen Küsten der Welt statt.

Die Perlengewinnung aus der Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera) stellt ein ökologisch fragwürdiges und im Falle der europäischen Perlmuscheln ein fatales Unterfangen dar. In den Flüssen und Bächen ist die Flussperlmuschel heute, natürlich auch bedingt durch die steigende Wasserverschmutzung, zusammen mit der unkontrollierbaren Perlenwilderei über Jahrhunderte, so gut wie ausgestorben. Hinzu kommt, dass sie für ihre Vermehrung über Glochidien (siehe Fortpflanzung und Entwicklung) ausschließlich von der Bachforelle (Salmo trutta fario) abhängt, die zunehmend von der eingeschleppten Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) verdrängt wurde, die als Wirtsfisch nicht geeignet ist.

Nicht nur wegen der von ihnen produzierten Perlen gehören Muscheln für den Menschen zu den wirtschaftlich wichtigsten Weichtieren. Paläolithische Muschelhaufen (Køkkenmøddinger, dänisch für Küchenabfallhaufen), die man an menschlichen Siedlungsstätten ausgegraben hat, zeugen schon aus der Altsteinzeit von der Bedeutung von Muscheln (vorwiegend Herz- und Miesmuscheln) als menschliches Nahrungsmittel.

Letzte Änderung: 02.10.2025 (Robert Nordsieck).