| This page in English! |

|

KäferschneckenPolyplacophora Gray, 1821 |

(Synonyme: Loricata Schumacher, 1817; Polyplaxiphora Ducrotay-Blainville, 1819; Placophora Ihering, 1876)

Zwei Rändel-Käferschnecken (Lepidochitona cinerea): Ponte- vedra, Galicien, Spanien. Bild: Jonatan Antunez (iNaturalist). |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| Artenzahlen der Mollusca, verteilt auf Untergruppen, prozentual. Quellen: WoRMS: MolluscaBase eds. (2025): Mollusca LINNAEUS, 1758. | |||||||||||||||||||||||||||||||||

Die etwa 2 cm große Rändel-Käferschnecke (Lepidochitona cinerea) hingegen findet man an den Küsten des westlichen Mittelmeers, im östlichen Nordatlantik und der Nordsee vom Ärmelkanal über die Britischen Inseln bis West-Norwegen und in der westlichen Ostsee (bis Rügen). Die Rändel-Käferschnecke ist in ihrem Verbreitungsgebiet üblicherweise die häufigste Art von Käferschnecken.

Die Tiere leben auf harten Untergrund (Steinen, Muschelschalen, Holz), wo sie Algen abweiden, üblicherweise an flachen Meeresküsten (häufig unterhalb der Niedrigwasserlinie und im Sublitoral, aber auch im Litoral, wo sie bei Niedrigwasser in Gezeitentümpeln zu finden sind.

![]() Ian Frank Smith:

Lepidochitona cinerea, Identification and Biology. (Link).

Ian Frank Smith:

Lepidochitona cinerea, Identification and Biology. (Link).

Käferschnecken sind weder Käfer, noch Schnecken, jedoch kann man sich den Sinn ihres deutschen Namens etwa als Panzerweichtiere vorstellen (Käfer sind von allen Insekten die am besten gepanzerten). Englisch werden die kleinen Mollusken als coat-of-mail shells oder chitons bezeichnet. Mail bedeutet hier die Panzerung eines Ritters - vergleicht man eine Käferschnecke etwa mit dem gepanzerten Handschuh eines Ritters, so wird deutlich, was gemeint ist.

Gürtel und Schalenplatten einer Käferschnecke (Mopalia mus- cosa): Monterey County, Kalifornien, USA. Bild: Max Erickson (iNaturalist). |

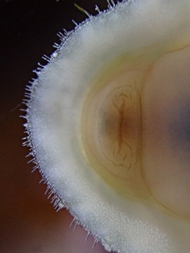

Kopf einer Käferschnecke (Lepidochito- na cinerea): La Rocque, Jersey, GB. Bild: Chris Isaacs (iNaturalist). |

Hellgrau: Gürtel; Dunkelgrau: Schalenplatten; Hellrosa: Mantel; Dunkelrosa: Fuß; Rot: Kiemen. Quelle: Livingstone, Biodidac, weitere Bearbeitung: R. Nordsieck. |

Ebenso, wie bei anderen Weichtieren, wird die schützende Rückenepidermis als Mantel bezeichnet. Im Gegensatz zu den höheren Weichtieren besitzen Käferschnecken jedoch keine Mantelhöhle. Stattdessen befindet sich zwischen dem Gürtel an der Außenseite und dem Fuß eine Mantelrinne, die U-förmig um den hinteren Teil des Körpers verläuft. In der Mantelrinne stehen zahlreiche hintereinander angeordnete Kiemen - weichtiertypische Ctenidien oder Kammkiemen.

Zusammengerollte Käferschnecke (Mopalia lignosa): British Co- lumbia, Kanada. Bild: Marcie Callewaert John (iNaturalist). |

Die Fortbewegung der Käferschnecken ist daher entsprechend langsam, wenn sie alle Nahrung in ihrer Reichweite abgegrast haben, bewegen sie sich mit einer langsamen Bewegung der Fußsohle (vergleichbar etwa der Fortbewegung mancher Schnecken) weiter, bis ihnen wieder genug Nahrung zur Verfügung steht. Dank der Schalenplatten und einer weichtier-untypischen Längsmuskulatur ("Einrollmuskel") können Käferschnecken sich, wenn sie vom Untergrund abgelöst werden, einrollen, wie eine Assel.

Nicht nur die Schale ist bei Käferschnecken hart. Auch Käferschnecken, ebenso wie die Schnecken, besitzen eine Raspelzunge (Radula), mit der sie Nahrung vom Untergrund raspeln, sofern sie nicht, wie Placiphorella rufa (s.u.), zu den selten Fleisch fressenden Arten der Klasse gehören. Die Käferschnecke Chaetopleura apiculata, die im Golf von Mexiko, im Nordwest-Atlantik, sowie im Ostpazifik und vor Kolumbien vorkommt, hat die härtesten Zähne, die man in der Natur kennt - Chaetopleura raspelt oft Steine besonders intensiv ab, um an Nahrung zu gelangen, die in Ritzen und Zwischenräumen sitzt. Materialforschungsinstitute untersuchen nun, wie dieses harte Material (es ist bei aller Härte interessanterweise nicht spröde) durch Wechselwirkungen zwischen organischen und anorganischen Komponenten entsteht und möglicherweise nachgebildet werden kann.

Vorderansicht der räuberischen Käferschnecke Placiphorella rufa: Sitka, Alaska, USA. Bild: Paul Norwood (iNaturalist) |

Käferschnecke (Tonicella lineata) auf dem Skelett eines See- Igels. Bild: Jerry Kirkhart (Quelle). |

Intrapigmentäre Schalenaugen befinden sich in den Ästheten und bestehen aus einem kleinen Pigmentbecher mit Sinneszellen und einer darüber liegenden Linse. Bei den extrapigmentären Schalenaugen hingegen befindet sich der Pigmentbecher außerhalb der Ästheten in der Außenhaut (Tegumentum) und die Scheitelkappe des Ästheten ist zu einer Linse umgewandelt worden. Die Schalenaugen ermöglichen der Käferschnecke das Unterscheiden von Licht und Schatten auf ihrer Rückenseite. Dadurch kann die Käferschnecke auftauchende Bedrohungen erkennen, ohne den schützenden Gürtel vom Untergrund anheben zu müssen. Bei Acanthopleura-Arten können mehrere Tausend Schalenaugen auf dem Rücken verteilt sein.

![]() Jan Osterkamp:

Käferschnecken balancieren Panzerung und Aufklärung.

Spektrum.de (20.11.2015).

Jan Osterkamp:

Käferschnecken balancieren Panzerung und Aufklärung.

Spektrum.de (20.11.2015).

Käferschnecken sind größtenteils getrennt geschlechtlich. Die ursprünglich paarigen Gonaden sind meist zu einem unpaarigen Organ mit zwei in die Mantelrinne mündenden Ausführgängen verwachsen. Die Befruchtung findet im Wasser statt. Die Entwicklung der Käferschnecken findet über ein freischwimmendes Trochophora-ähnliches Larvenstadium statt, aus dem sich nach einer Metamorphose ein dem erwachsenen ähnelndes Jungtier entwickelt.

![]() Cryptochiton stelleri beim Laichen (Bilder: Robin Gwen Agarwal,

iNaturalist).

Cryptochiton stelleri beim Laichen (Bilder: Robin Gwen Agarwal,

iNaturalist).

Die Klasse Polyplacophora Gray, 1821 - Käferschnecken wird in drei rezente Ordnungen aufgeteilt, zu denen 13 Familien mit insgesamt ca. 1000 rezenten Arten gehören:

Tonicella lokii: San Mateo, Kalifornien, USA. Bild: Alison Young (iNaturalist). |

|

Unterseite von Placiphorella velata: San Luis Obispo, Kalifor- nien, USA. Bild: Alex Heyman (iNaturalist). |

![]() Unterklasse: Neoloricata Bergenhayn, 1955

Unterklasse: Neoloricata Bergenhayn, 1955

![]()

![]() Ordnung: Callochitonida Giribet & Edgecombe, 2020

Ordnung: Callochitonida Giribet & Edgecombe, 2020

![]()

![]() Familie: Callochitonidae Plate, 1901

Familie: Callochitonidae Plate, 1901

![]()

![]() Ordnung: Chitonida Thiele, 1909

Ordnung: Chitonida Thiele, 1909

![]()

![]() Unterordnung: Acanthochitonina Bergenhayn, 1930

Unterordnung: Acanthochitonina Bergenhayn, 1930

![]()

![]() Überfamilie: Cryptoplacoidea H. Adams & A. Adams, 1858

Überfamilie: Cryptoplacoidea H. Adams & A. Adams, 1858

![]()

![]() Familie: Acanthochitonidae Simroth, 1894 (1881): z.B.

Cryptochiton stelleri (Middendorff, 1847).

Familie: Acanthochitonidae Simroth, 1894 (1881): z.B.

Cryptochiton stelleri (Middendorff, 1847).

![]()

![]() Familie: Choriplacidae Ashby, 1928

Familie: Choriplacidae Ashby, 1928

![]()

![]() Familie: Cryptoplacidae H. Adams & A. Adams, 1858

Familie: Cryptoplacidae H. Adams & A. Adams, 1858

![]()

![]() Familie: Hemiarthridae Sirenko, 1997

Familie: Hemiarthridae Sirenko, 1997

![]()

![]() Überfamilie: Mopalioidea Dall, 1889

Überfamilie: Mopalioidea Dall, 1889

![]()

![]() Familie: Mopaliidae Dall, 1889: z.B. Placiphorella rufa S. S. Berry, 1917 und

Mopalia muscosa (A. Gould, 1846).

Familie: Mopaliidae Dall, 1889: z.B. Placiphorella rufa S. S. Berry, 1917 und

Mopalia muscosa (A. Gould, 1846).

![]()

![]() Familie: Schizoplacidae Bergenhayn, 1955

Familie: Schizoplacidae Bergenhayn, 1955

![]()

![]() Familie: Tonicellidae Simroth, 1894: z.B.

Tonicella lineata (W. Wood, 1815) und

Lepidochitona cinerea (Linnaeus, 1767).

Familie: Tonicellidae Simroth, 1894: z.B.

Tonicella lineata (W. Wood, 1815) und

Lepidochitona cinerea (Linnaeus, 1767).

![]()

![]() Unterordnung: Chitonina Thiele, 1909

Unterordnung: Chitonina Thiele, 1909

![]()

![]() Überfamilie: Chitonoidea Rafinesque, 1815

Überfamilie: Chitonoidea Rafinesque, 1815

![]()

![]() Familie: Callistoplacidae Pilsbry, 1893

Familie: Callistoplacidae Pilsbry, 1893

![]()

![]() Familie: Chaetopleuridae Plate, 1899

Familie: Chaetopleuridae Plate, 1899

![]()

![]() Familie: Chitonidae Rafinesque, 1815

Familie: Chitonidae Rafinesque, 1815

![]()

![]() Familie: Ischnochitonidae Dall, 1889

Familie: Ischnochitonidae Dall, 1889

![]()

![]() Familie: Loricidae Iredale & Hull, 1923

Familie: Loricidae Iredale & Hull, 1923

![]()

![]() Überfamilie: Schizochitonoidea Dall, 1889

Überfamilie: Schizochitonoidea Dall, 1889

![]()

![]() Ordnung: Lepidopleurida Thiele, 1909

Ordnung: Lepidopleurida Thiele, 1909

![]()

![]() Unterordnung: Lepidopleurina Thiele, 1909

Unterordnung: Lepidopleurina Thiele, 1909

![]()

![]() Familie: Abyssochitonidae Dell'Angelo & Palazzi, 1989

Familie: Abyssochitonidae Dell'Angelo & Palazzi, 1989

![]()

![]() Familie: Hanleyidae Bergenhayn, 1955

Familie: Hanleyidae Bergenhayn, 1955

![]()

![]() Familie: Leptochitonidae Dall, 1889

Familie: Leptochitonidae Dall, 1889

![]()

![]() Familie: Nierstraszellidae Sirenko, 1992

Familie: Nierstraszellidae Sirenko, 1992

![]()

![]() Familie: Protochitonidae Ashby,, 1925

Familie: Protochitonidae Ashby,, 1925

Letzte Änderung: 29.09.2025 (Robert Nordsieck).