| This page in English! |

Das Cornu-ProblemCornu aspersum (Müller 1778) |

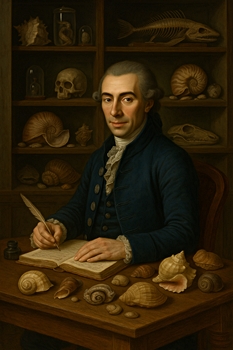

Ignaz von Born (1742-1791). |

Präparat von Cornu aspersum im Naturhistori- schen Museum in Wien. Bild: Robert Nordsieck. |

Otto Friedrich Müller (1730 - 1784). |

Zum ersten Mal wurde die Schneckenart als Helix aspersa in dem Werk "Vermium

Terrestrium et Fluviatilium seu animalium infusorium, helminthicorum, et

testaceorum non marinorum succincta historia" des dänischen

Naturwissenschaftlers Otto Friedrich Müller (1730-1784) beschrieben. Helix

aspersa bedeutet wörtlich "die gefleckte Weinbergschnecke". Müllers

Werk war übrigens auch dahingehend besonders, dass Müller nicht nur wichtige

Grundlagen auf dem Gebiet der Schneckenkunde (![]() Malakologie) legte, sondern auch den Versuch

unternahm, Mikroorganismen ("Infusioria") zu beschreiben.

Malakologie) legte, sondern auch den Versuch

unternahm, Mikroorganismen ("Infusioria") zu beschreiben.

![]() Wikipedia:

Otto Friedrich Müller.

Wikipedia:

Otto Friedrich Müller.

Im Jahre 1778 veröffentlichte in Wien Ignaz von Born (1742-1791) die Ergebnisse seines Auftrages, die Naturaliensammlungen im kaiserlichen Hofmuseum neu zu ordnen: "Index rerum naturalium Musei Caesarei Vindobonensis". In diesem Werk veröffentlicht er die Abbildung einer missgebildeten Form der Schnecke als Cornu copiae (das Füllhorn).

Ignaz von Born war auch sonst ein sehr interessanter Zeitgenosse: Freimaurer und ein Bekannter Mozarts (wahrscheinlich das Vorbild für den weisen Sarastro aus der Zauberflöte), ist er vor allem durch geologische und mineralogische Veröffentlichungen und Erfindungen bekannt geworden.

Die Abbildung von Cornu aspersum in Ignaz von Borns "Index rerum naturalium Musei Caesarei Vindobonensis" (1778-1780). |

Einen weiteren systematischen Namen erhielt die Schnecke schließlich im Jahre 1837 durch die Veröffentlichung von Jean de Charpentier "Catalogue des mollusques terrestres et fluviatiles de la Suisse". Dort wurde sie abermals neu beschrieben, diesmal als Cryptomphalus aspersus. Cryptomphalus bedeutet auf Griechisch "versteckter Nabel", da dieser bei der gefleckten Weinbergschnecke vom columellaren Teil der Mündungslippe verdeckt wird und nicht zu sehen ist (Bild links).

Beschäftigt man sich mit der modernen Systematik der gefleckten Weinbergschnecke, so stellt man fest, dass es zwei bis zum gewissen Grade konkurrierende Ansichten gibt, wie nun diese Schneckenart korrekterweise zu benennen sei.

In der Check List of European Continental Mollusca (CLECOM, Fassung von 2001) wird die Art als Cornu aspersum aspersum (O.F. Müller, 1774) unter der Gattung Cornu Born 1778 aufgeführt. In der Erklärung wird dazu aufgeführt: "(Cornu): Cryptomphalus Charpentier 1837 ist jüngeres Synonym von Cornu Born 1778. Der Name wurde, obwohl auf ein teratologisches Exemplar begründet, als Untergattungsname in den letzten Jahren häufiger gebraucht, so dass eine Unterdrückung zugunsten von Cryptomphalus kaum möglich ist (Pilsbry 1948: 1091, Zilch 1962: 21 Anm. 58, Waldén 1976: 25) [vP, F]."

|

In einer Besprechung des Buches schreibt J. Gerber jedoch 2000 in Heldia 3/1 (pp 42 ff.): "Ob "Helix" aspersa", wie von den Autoren aufgrund genitalanatomischer Merkmale gehandhabt, mit "Helix" aperta in einer Gattung stehen muss, wird zu überprüfen sein. Die Verwendung des Gattungsnamens Cantareus RISSO 1826 erscheint jedoch problematisch. Da es nicht erwiesen ist, dass der Name Cornu copiae von Born (1778) mit dem Bewusstsein und der Absicht, ein teratologisches Exemplar zu benennen, vergeben wurde trifft ICZN (s.o.) nicht zu und Cornu ist somit ein verfügbarer Gattungsname.".

Zusammengefasst wird also Giustis Gruppierung von Cornu und Cantareus in der gemeinsamen Gattung Cantareus von einer größeren Anzahl an Malakologen nicht anerkannt.

Im Jahre 2015 schloss sich die Internationale Kommission für Nomenklatur (ICZN) schließlich dieser Meinung an und fasste den Beschluss, dass der wissenschaftliche Gattungsname Cornu verfügbar sei und die Gefleckte Weinbergschnecke folglich Cornu aspersum (O.F. MÜLLER 1774) heißen müsse. Begründung der Entscheidung war eben genau, dass Born in seiner Veröffentlichung nicht ausdrücklich ein fehlgebildetes Exemplar mit dem Namen Cornu copiae beschreiben wollte, sondern die Schneckenart an sich.